「教化を成し、人倫を助ける」という重い使命はさておいて、その絵の世界に浸り切り、文学や戯曲、小説の場面を眺める楽しさは故事画ならではの魅力でしょう。「文姫帰漢」には、故国への思いと親族への情の板挟みになる哀しさが、「西廂記」には、恋に目覚めた頃の曖昧さや大胆さが、「帰去来辞」には、なかなか実力を発揮する機会に恵まれず、離職して失意のまま帰郷する開放感などが表現されています。これらの場面や文章での表現を、人の心に響く絵画へと転化した画家たちは、目も心も楽しめるもう一つの視点を物語に与えたのです。

第一拍 後漢末期、漢帝国は財政が逼迫し、各地の庶民は生活苦に耐えられず、叛乱が勃発しました。暴動鎮圧のために権力を獲得した董卓は、もともとは地方長官でしかなかったのですが、軍事力を背景に次第に野心を抱くようになり、朝政を意のままに操ろうとしたため、天下は大いに乱れました。蔡文姫は正にその戦火が拡大した時代に生まれ育ち、興平2年(195)、戦乱に乗じて侵入してきた南匈奴に連れ去られてしまいます。『胡笳十八拍』の作者の劉商は蔡文姫の視点で十八首の詩文を書きました。蔡文姫の物語は胡人の地へ連れ去られたその日から幕を開けます。

第二拍 北方に攫われていく途中、文姫は諦めて死を選ぼうとしましたが、できませんでした。異民族との生活は耐え難く、危険に満ちた道にも様々な障害がありました。北方に続く道は気候も厳しく、胡人の国へ近づくにつれて痩せた土地が増え、貧しくなっていきました。鉛色のどんよりとした空が遙か遠くまで続き、空を飛ぶ鳥の姿も見えず、砂埃が多く混じる空気が進むべき方向を見失わせます。

第三拍 まるで檻に閉じ込められているようで、文姫は不安で一杯でしたが、そんな気持ちを言える場所はどこにもありませんでした。精も根も尽き果てた文姫は髪も切り落とし、肉も血もない抜け殻のまま生きているようでした。こんなことなら、自尽した方がまだましだ、敵の異民族の妻になるなど嫌だと言います。文姫は自身の美貌が招いた不幸を嘆き、今はただ水のように弱々しい身体を哀しむしかなく、この禍に抗う術はありませんでした。

第四拍 北への旅は果てしなく長く感じられ、自分の国がどこにあるのかすらわからなくなりました。攫われたあの日から恐怖に捉われた文姫の気持ちは暗く沈み、精神の消耗は天候のひどさよりも遙かに深刻なものでした。毎晩のように故郷の風景が夢に現れては消えましたが、朦朧とした中で何を伝えられるというのでしょうか。果てしなく広がる異国の空の下、どんなに叫んでもその声は届きません。文姫は明るく輝く漢の月ならきっと私を見ていてくれると思いました。

第五拍 異民族は一箇所に定住せず移動を繰り返します。文姫が着ていた漢の衣装も風に吹かれてボロボロになってしまいました。異民族は羊脂で髪を洗いますが、髪をとかしません。子羊の皮で衣服を作り、衿は左前で、漢の習慣とは違います。異民族の衣服は獣の匂いが強く、昼間は着て歩き、夜は身体にかけて眠ります。移動式の家はしばしば場所を換え、定住はしません。このような日々に蔡文姫は苦痛を感じ、永遠に続くかのように思いました。

第六拍 北方の春は短く、あっという間に過ぎてしまいます。この地に花は育たず、南方でよく見かけた柳の木もありません。月日が流れ、北斗星の柄が真南を指している今、もう夏至になったのだとわかります。文姫の暮らしも激変しました。長い月日が過ぎても文姫は異民族の言葉がわからないので、誰かと話すこともできず、身振り手振りで伝えるしかありません。

第七拍 辺境の地では、男女ともに弓矢を携え、馬と羊は霜の上で眠ります。自由を失った蔡文姫は仕方なく、なんとかその日を過ごしているだけでした。異民族の侍従が奏でる楽器の音色を聴いても、ただ深い哀しみと恨みを感じるだけでした。空には雲一つなく、夜空には月が高く昇っています。文姫はいつの日かまた故郷を目にする日が来ることを願いました。

第八拍 蔡文姫がまだ漢の家にいた頃、遠方から手に入れた珍しい鳥を飼い慣らしたことを思い出しました。異国の地にいる今、なぜあの鳥を自由にしてやらなかったのだろうと後悔しました。北風が吹きすさび、太陽は寒さの中に沈んでいきます。星が瞬く夜空の色が変わり、また夜明けが訪れようとしています。文姫は昼も夜も漢の地を思いましたが、帰郷は叶いません。まるで籠の中の鳥のようで、憂鬱な日々を過ごしていました。

第九拍 その年、単于(匈奴の君主)は蘇武を北海に追放し、もう蘇武は死んでしまったと偽の情報を伝えました。漢の使者が単于に、漢の皇帝が狩猟をしている時に蘇武が雁の足に結んだ書信を手に入れたと報告すると、単于は蘇武がまだ生きていることを漏らし、帰国を許しました。この蘇武の話を知った文姫は積年の恨みを込めて血書をしたためました。しかし、残念なことに、匈奴の少年らは騎馬や狩猟を好んだので、辺境の雁たちは人を恐れて飛んでいってしまい、手紙を故郷に届けることはできませんでした。

第十拍 文姫は匈奴を憎み、異国の地を嫌っていましたが、それでも左賢王との間に二人の子どもをもうけました。文姫は胡人として生まれた子どもを捨ててしまいたいと思いましたが、知らぬ間に母子の情が生まれていました。子どもの顔つきも話す言葉も違うので、時には嫌悪感を抱き、時には愛しいと思う気持ちが溢れました。日々、子どもたちの成長を見守っているうちに、自らの手で育てた子との間に切っても切れない絆が生まれていました。

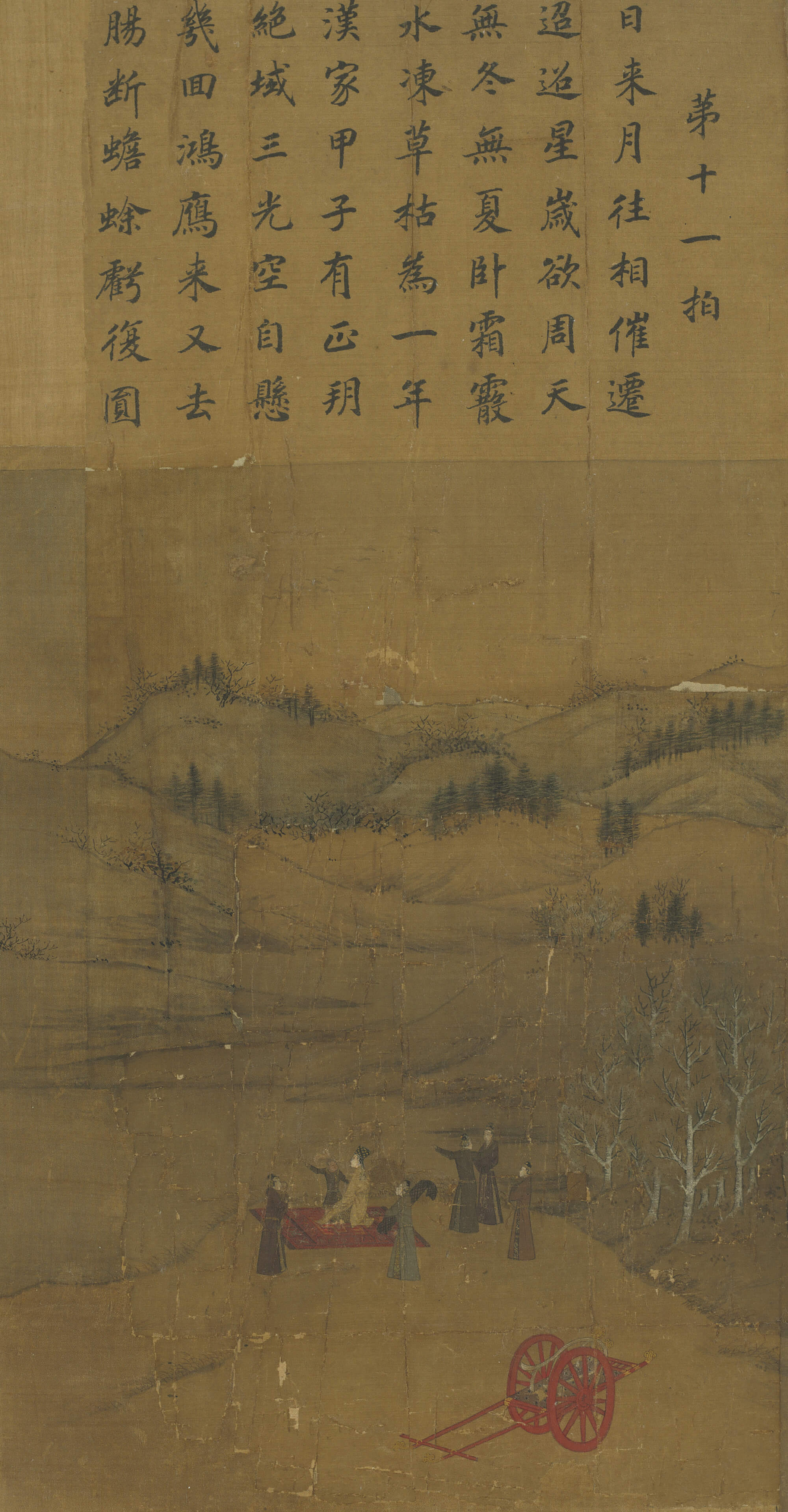

第十一拍 異国で幾度も日が昇り月が落ち、長い年月が過ぎました。氷が張るのを待ち、草が枯れると、蔡文姫はまた一年が過ぎたのを知りました。ここは故郷とは違い、太陽も月も星も暦とは関係がありません。行き交う鴻雁(渡り鳥)や月の満ち欠けを眺めているうちに、哀しくも時は流れすぎてゆきます。

第十二拍 時が経つにつれて、故郷を恋しく思いながらも、帰郷はほぼあきらめていました。まさかその日、はるばるやって来た使節が文姫について尋ね、自分を連れ帰ってくれるという良い知らせを伝えに来たとは夢にも思いませんでした。蔡文姫は自分がもう故郷に帰っている夢をよく見ました。夢から覚めるとがっかりしました。でもその夢が現実になった今、驚きと喜びの後に受け入れがたい哀しみが押し寄せてきました。

第十三拍 別れのその時、匈奴の侍従に抱かれた次男は文姫にしがみつき、長男は文姫の衣服の裾をぎゅっと掴みました。母親と離れたくない子どもたちの深い悲しみが伝わってきます。今後も一緒にいられる可能性はなく、時間を引き延ばしても辛くなるだけです。帰国前の別れは離れがたく、家族にとって辛く切ないものでした。それでも文姫は旅立たねばなりませんでした。子どもを捨てて自分の国へ帰るのです。今後は遠く隔てられて、二人の息子たちの消息を知る術もないことを思い出し、沈む太陽を見ながら涙を流し、後ろ髪をひかれつつ帰国の途につきました。

第十四拍 子どもたちとの別れを選んだ文姫でしたが、自分の子供たちが異民族であることを恥じたりはしていませんでした。文姫と息子たちの気持ちは全ての親子の情と全く同じで、子どもたちとの別れの痛みも同様でした。手の指に喩えるならば、指の長さは違っても指を切られる痛みは変わりません。その一方で、文姫は久しく連絡を取っていない家族のことを思い出しました。まるで心の中に南方の故郷から風が吹きこんできたかのようです。この帰郷を願う気持ちも風と共に遼河を渡り、故郷に向かって駆けて行きました。

第十五拍 故郷へ帰る道すがら、行き場のない哀しみが溢れてきました。自分が異郷に攫われた時はあれほど恨みに思ったのに、故郷に帰ろうとしている今、耐え難い哀しさが溢れてきます。複雑な気持ちは鋭利な刀剣のように心を乱します。哀しみと喜び─相反する感情が入り乱れました。この矛盾した気持ちは異民族との間に子をもうけ、仇敵とも信頼や恩情で結びついたことから来ているのです。

第十六拍 異国の地に攫われた時、文姫は広がる空を薄暗く思うばかりでしたが、帰郷できることになった今、長い道のりは果てしなく遠く、異国の広大さを強く感じていました。途中で砂嵐に巻き込まれましたが、秋の空を飛ぶ雁を頼りに、漢の使者と文姫は南へ向かって進みました。馬の足はいまだ止まらず、辺境の道に他の旅人の姿も見えず、野草はすでに黄色く枯れていました。

第十七拍 漢の使者と文姫は辺境の地を進み続けましたが、いまだに黄色い砂と白い雲が見えるばかりでした。寒さは厳しく、飢えた馬は雪を掘って草の根を食んでいました。人間は喉が渇いたら川に張った氷を割り、水を汲んで飲みました。長い旅路も次第に終わりに近づいていました。太鼓を打ち鳴らす音が聞こえるにつれ、文姫は国境を警備する漢王朝の軍営が見えるような気がしてきました。文姫はもう少し先に行けば、漢帝国が治める故郷があると自分に言い聞かせました。そして、自分の幸運を喜び、匈奴が占領する異郷で命を落とさなくてよかったと思いました。

第十八拍 蔡文姫はついに帰郷を果たしました。田畑の半分は荒れ果てていましたが、春の訪れが草を青々と茂らせていました。長い歳月を経て故郷に戻れた時、蝋燭に再び炎が灯されたような、泥の中に沈んだ玉石が冷たく清らかな水で洗われるかのような気持ちがしました。蔡文姫は漢の儀礼通りに手ぬぐいと櫛を使って身体を清めました。攫われた異国からようやく漢に戻れましたが、すでに12年の歳月が流れていました。文姫は尽きることの無い哀しみを胡笳琴曲に込めて、楽器の音色に合わせて自分の思いを緩やかに伝えました。