地方政治の多元的特色

大清統治下的中國,是以滿族為主體的多民族國家,為了統治穩定的需要,在政治制度的安排上,不僅在中央政府體現了多元民族體制,在地方上也因地制宜,呈現出多元民族的統治樣貌。

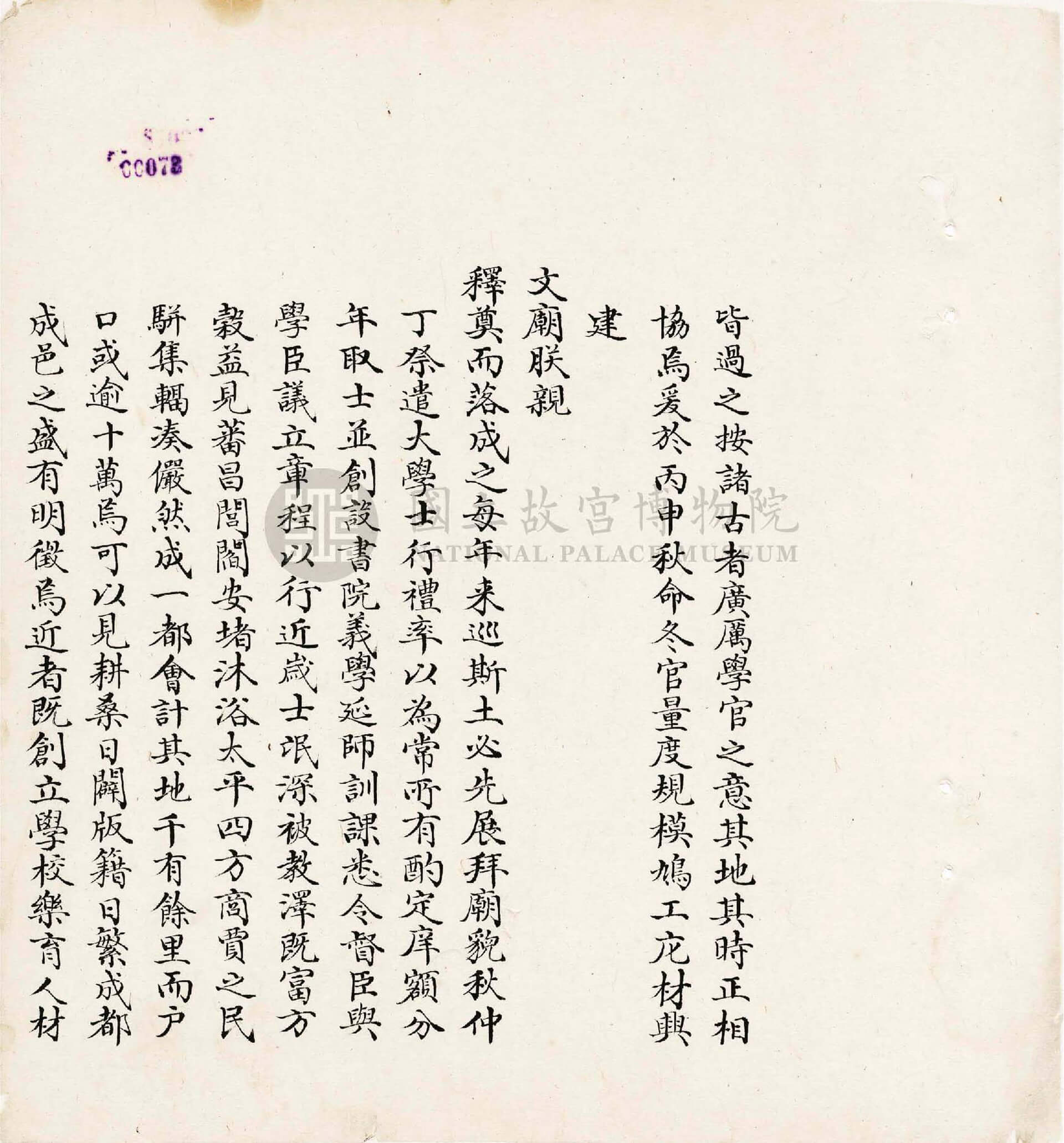

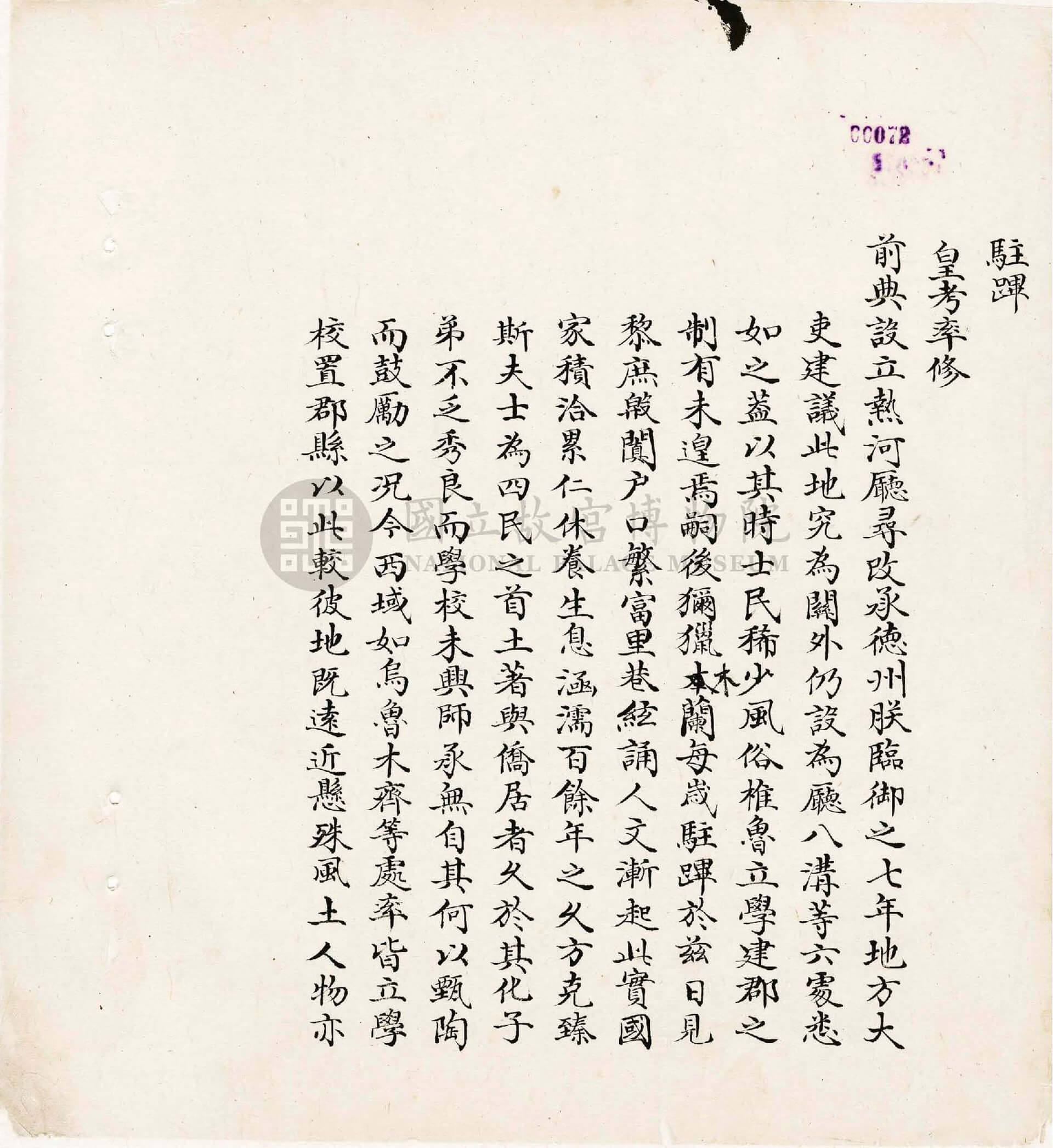

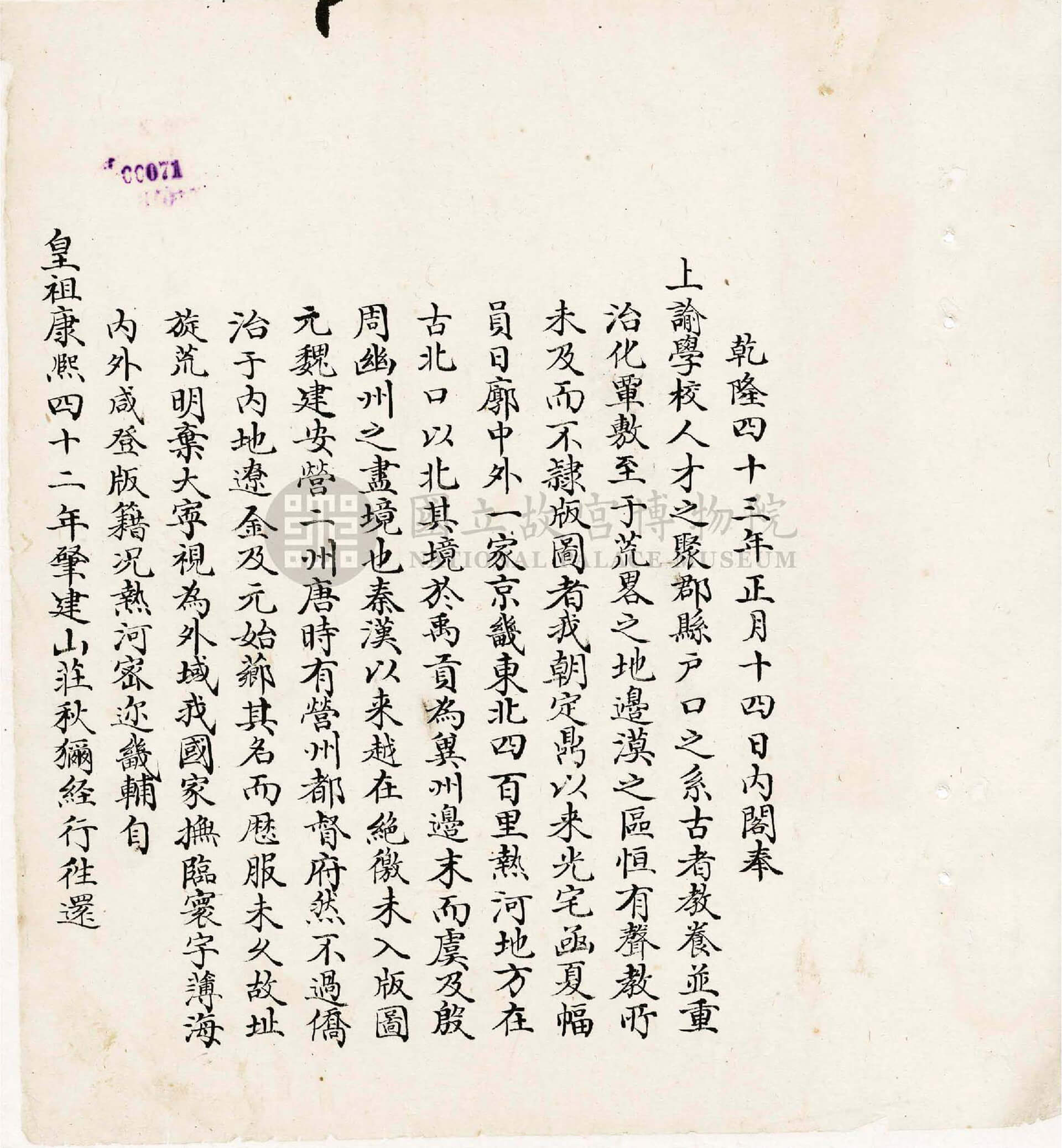

熱河避暑山莊,地處滿蒙漢三族交界,其地方政制自然充滿著滿蒙漢民族的色彩:首先是滿洲駐防八旗,其中既照顧了滿族社會經濟的需求,也保衛了避暑山莊的安全;而盟旗體制,在滿足蒙族社會生產的同時,也拉攏了蒙古上層統治階層;至於州県制,更是穩定了大量移墾的漢族子民。隨著嘉慶年間熱河都統的設立,上述三種不相統屬的制度,終歸統一在軍府制度的都統治理之下。

州県制

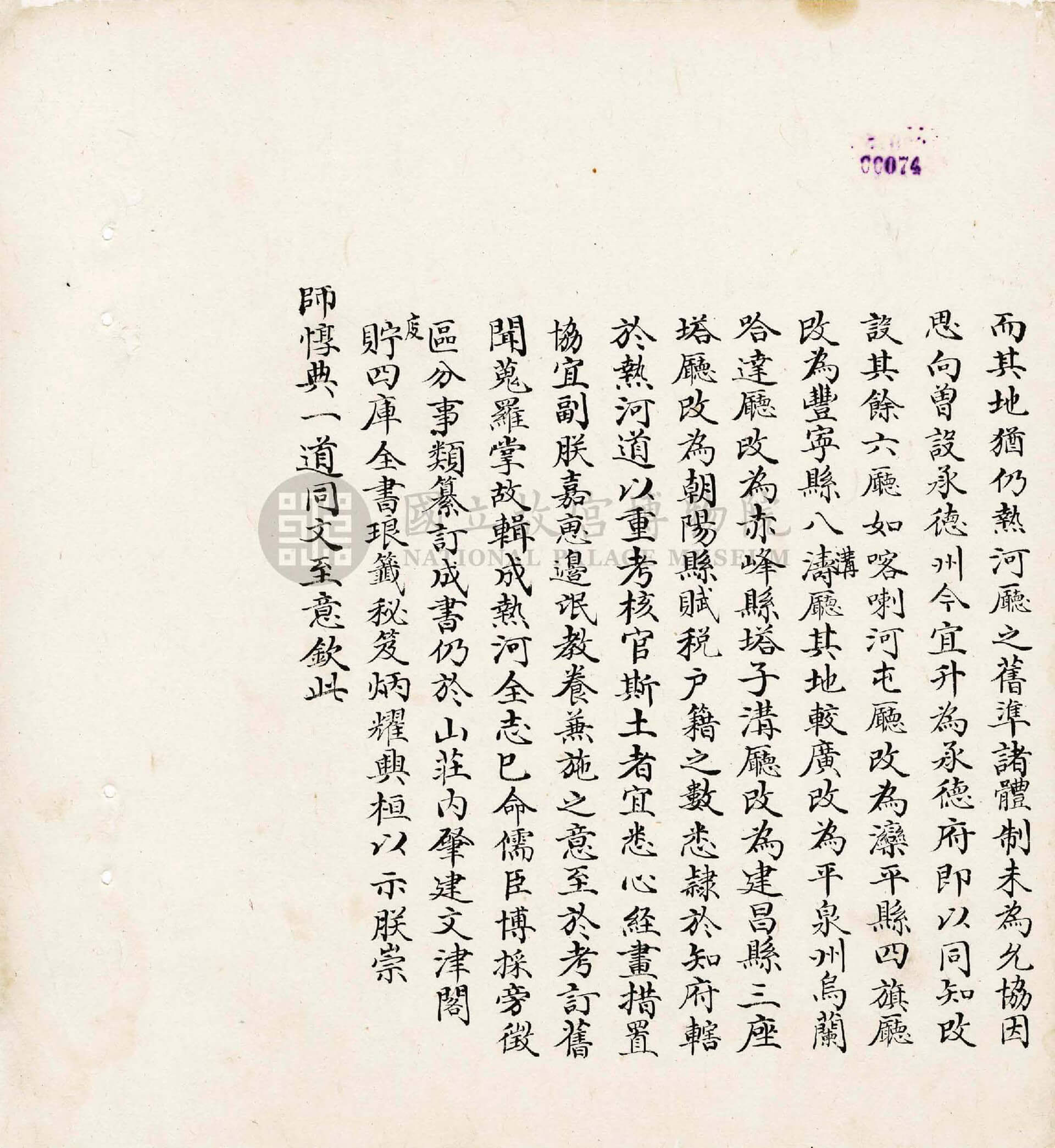

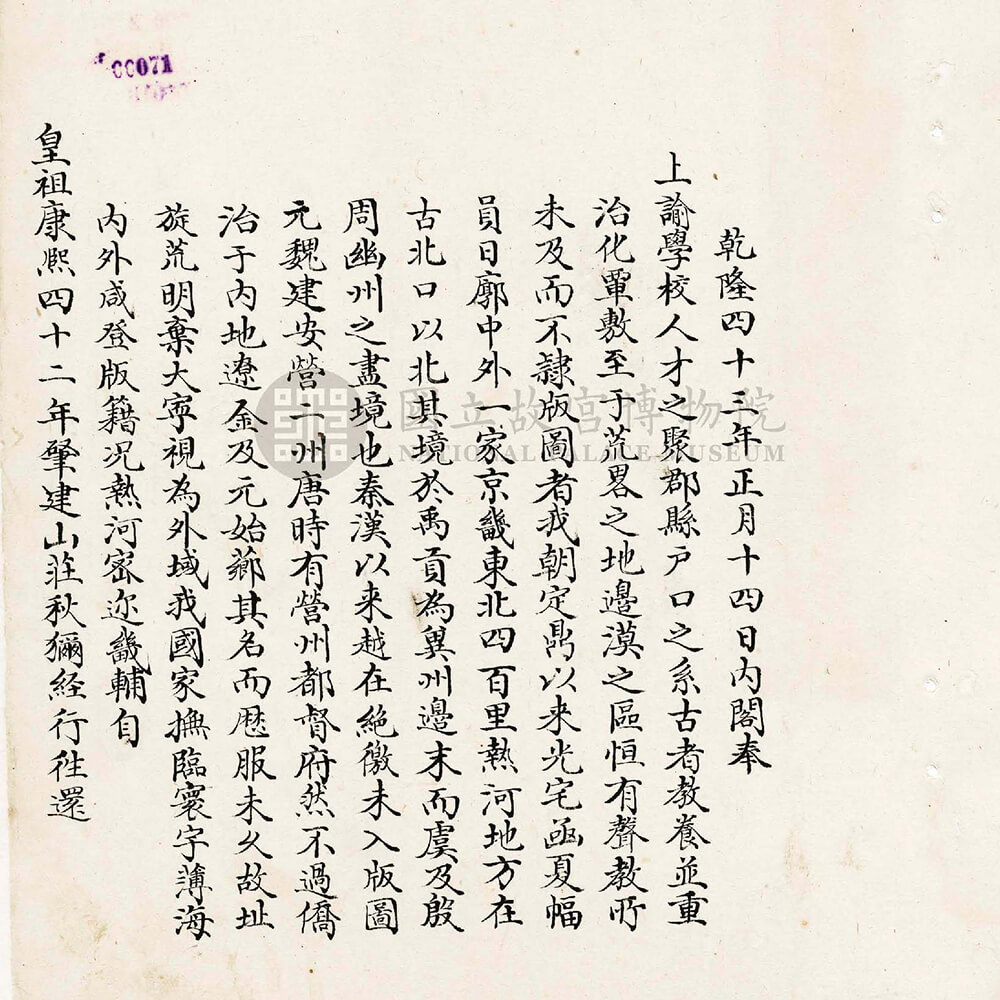

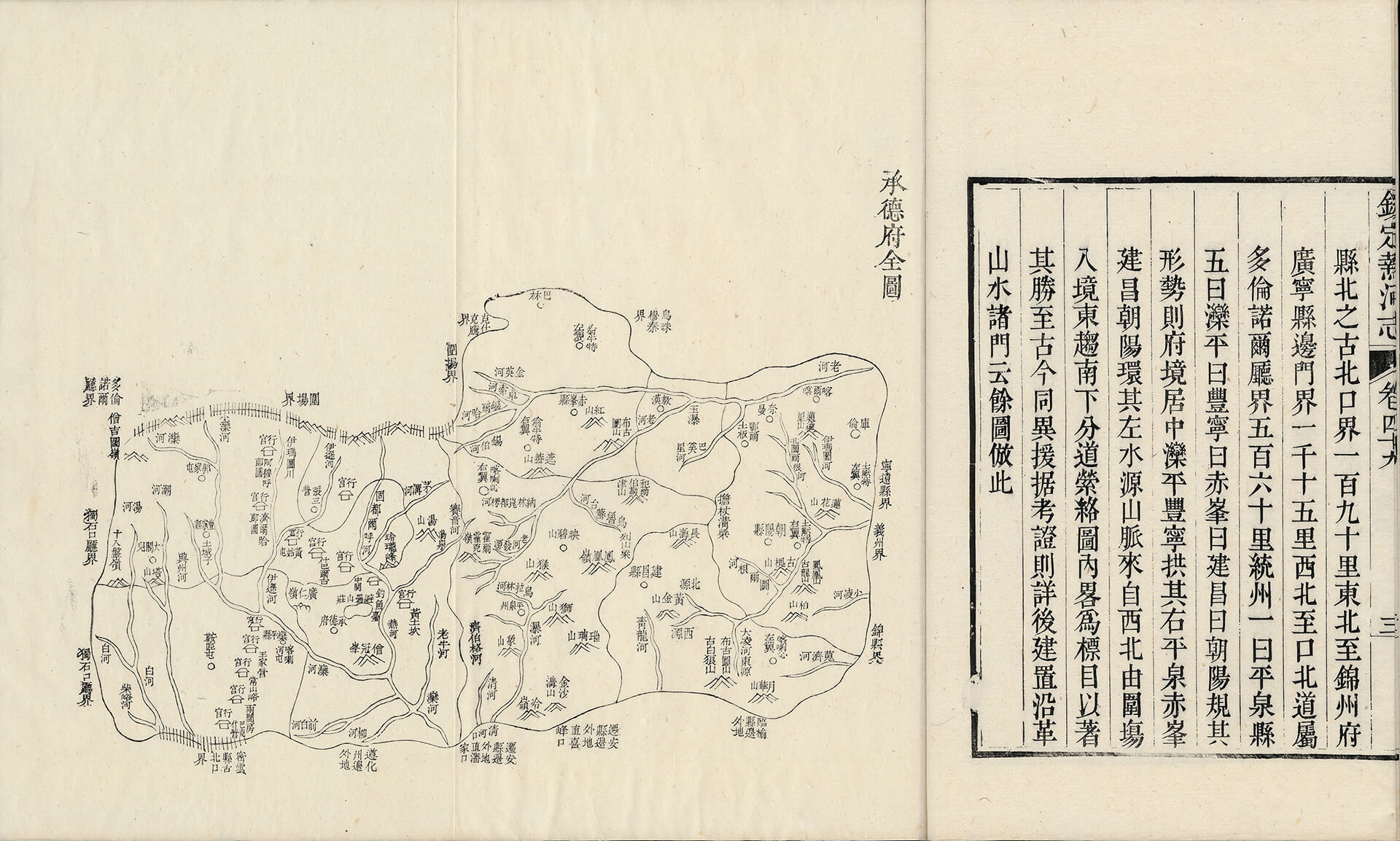

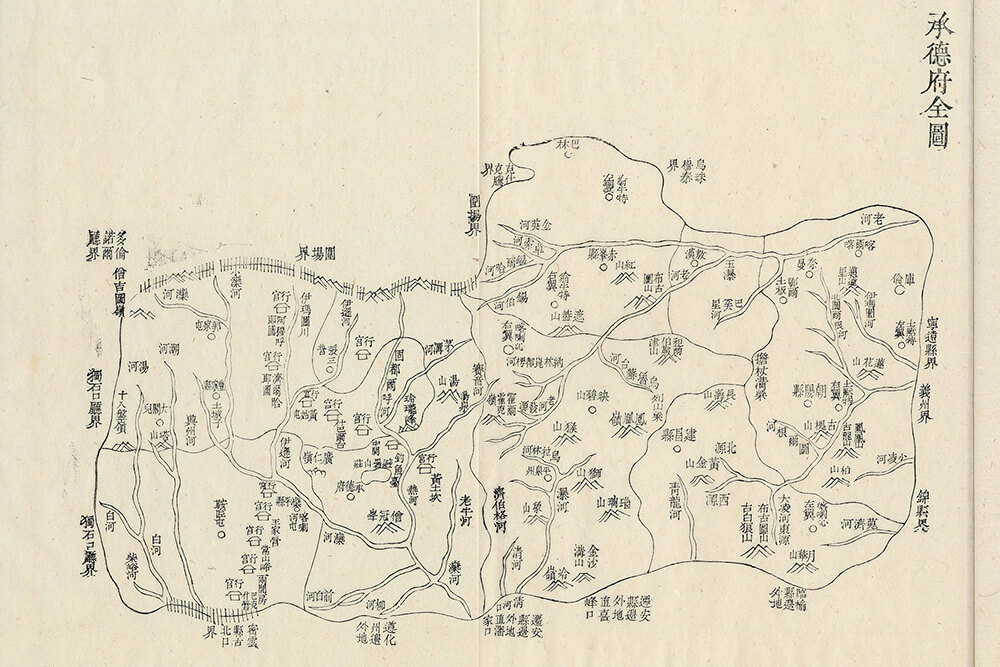

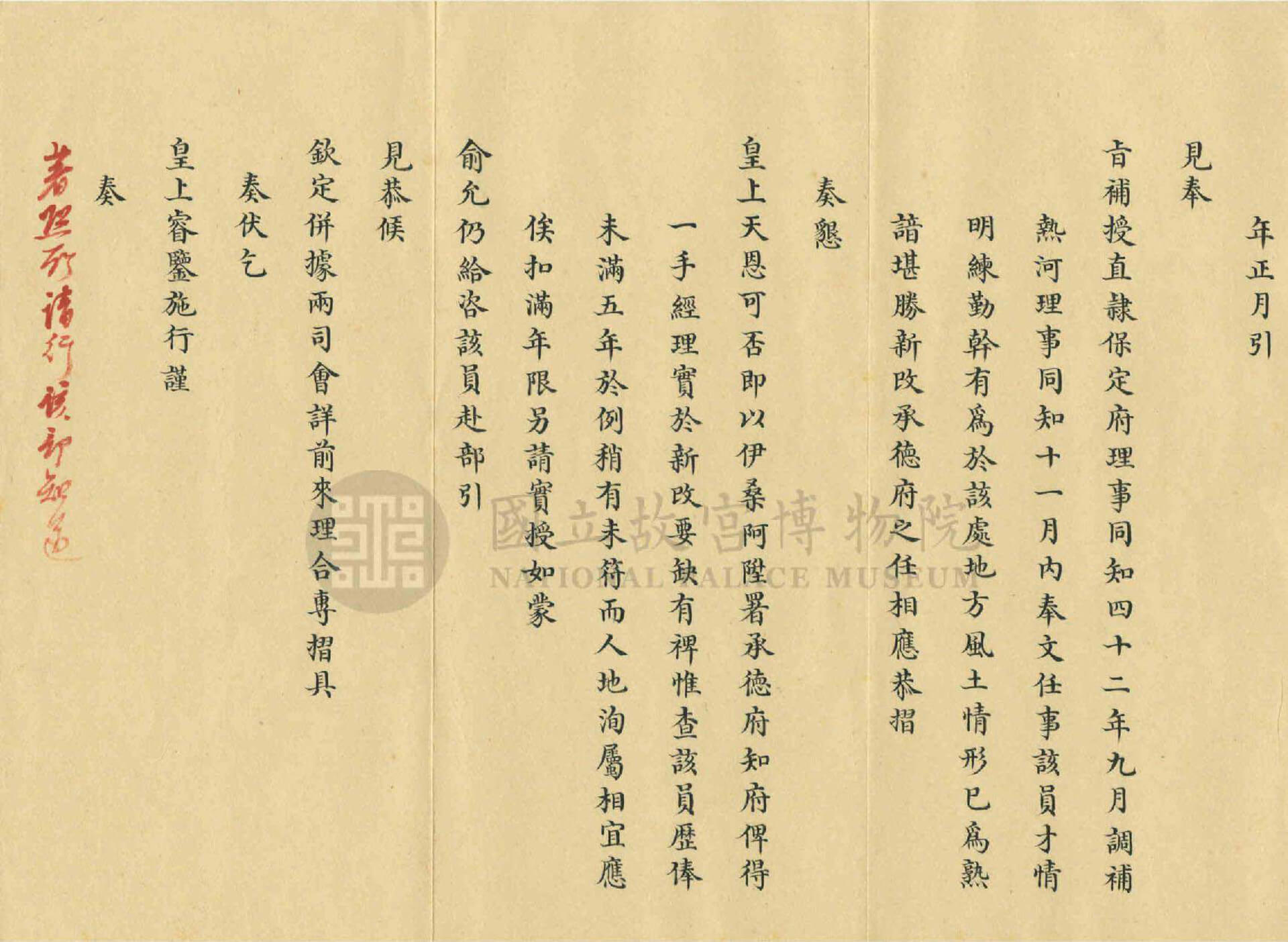

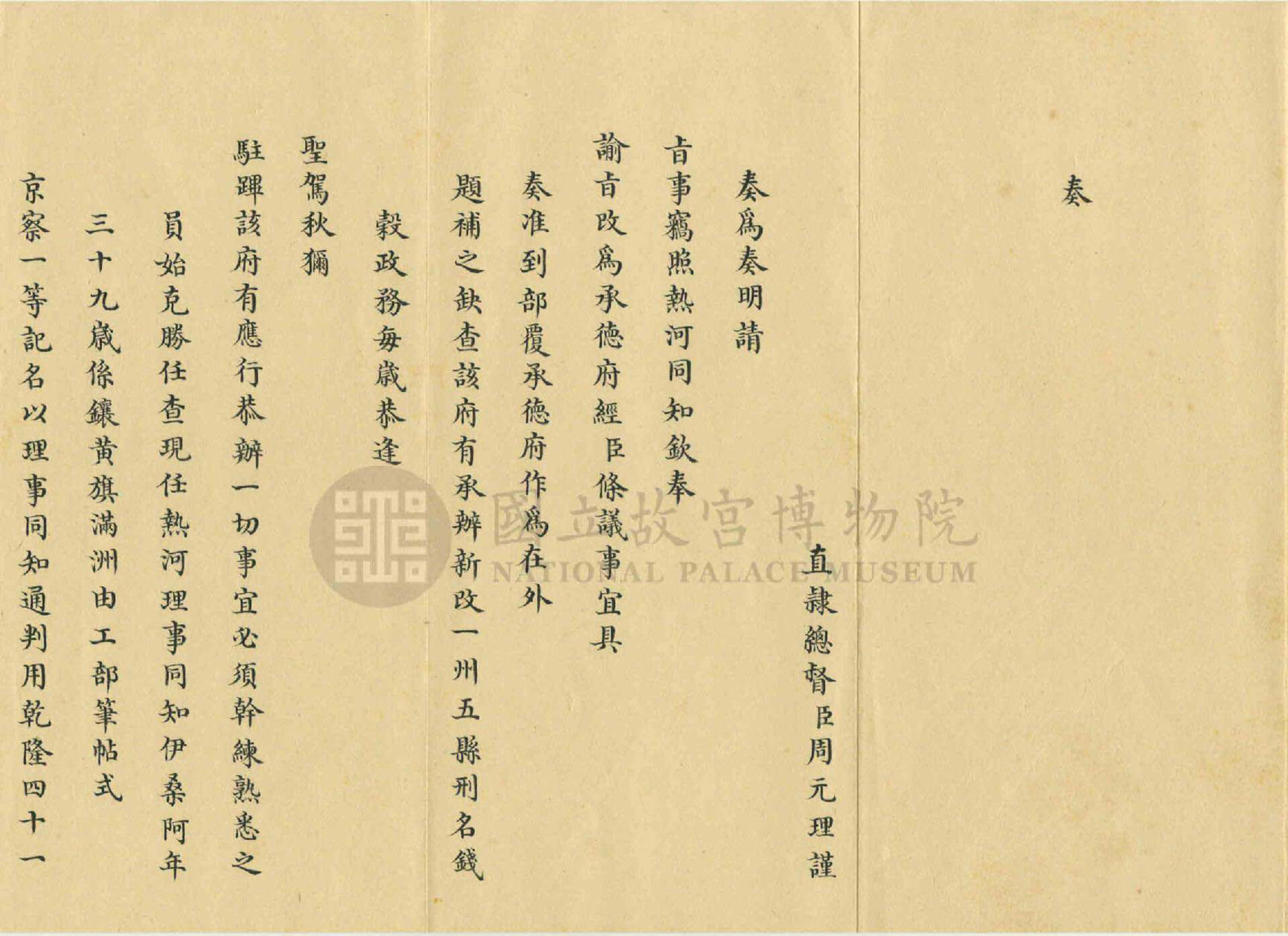

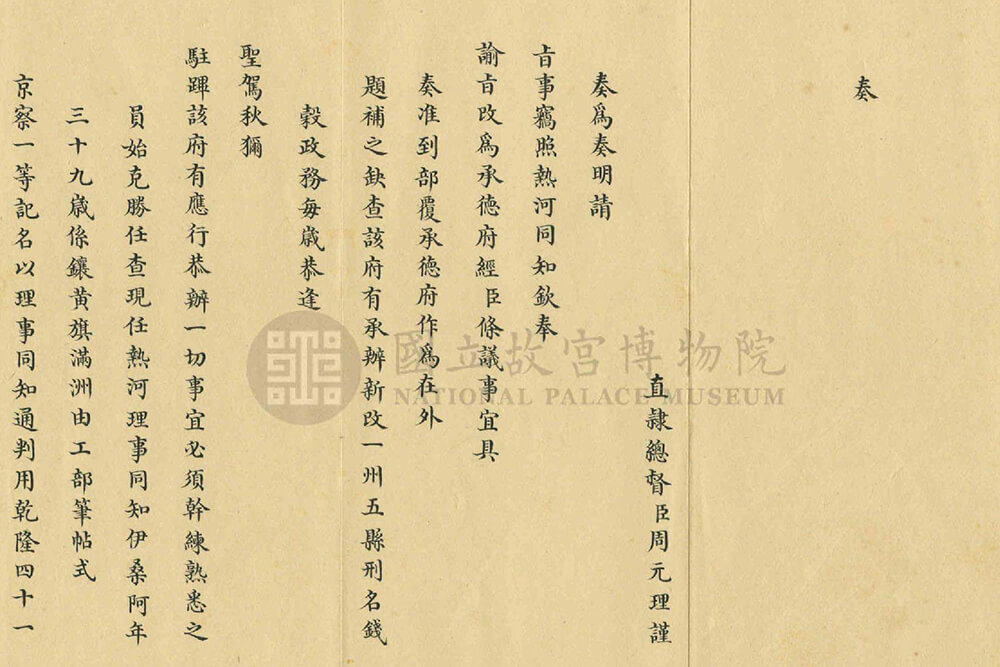

府廳州縣的州県制,是漢族獨具特色的地方制度。當避暑山莊建成之後,為了方便治理漢民,雍乾之際,先後設立熱河廳、承德州,最終於乾隆四十三年設立承德府,下轄一州五縣。晚清光緒、宣統年間,隨著熱河地方移民人口的增加,地方事務紛繁,行政區劃因應客觀情勢進行整併,成為二府(承德府、朝陽府)二州一廳十縣的區域格局。