安多章嘉國師與蒙古哲布尊丹巴

章嘉國師為清代漠南(內蒙)、安多(甘青藏區)與北京地區位階最高的格魯(Gelug)派活佛,頭銜源自康熙皇帝(1661-1722在位)欽賜之「灌頂普善廣慈大國師」,其清代轉世世系為第二世至第七世。哲布尊丹巴呼圖克圖則係清代外蒙地位最高的格魯派活佛,轉世世系為第一世至第八世。第一世羅桑丹貝嘉參(Losang Denpai Gyaltshan, 1635‐1723)入藏學習時,曾獲五世達賴(1617-1682)授以「哲布尊丹巴呼圖克圖」稱號,繼於康熙五十七年(1718)由聖祖冊封為漠北(外蒙)黃教教主。章嘉歷代傳承中最著名者,為乾隆(1736-1795在位)朝的第三世若必多吉(Rölpé Dorjé, 1717-1786),相關文物於本院典藏頗豐。晚年隨政府抵臺的第七世(1891-1957),其身前器用與信劄手稿由文化部蒙藏文化中心典守,此番係首度展示。哲布尊丹巴世系中最具影響力者,為康熙朝的第一世(1635-1723)與清末的第八世(1869-1924),本單元著重展出院藏相關文獻。

章嘉國師與五臺山

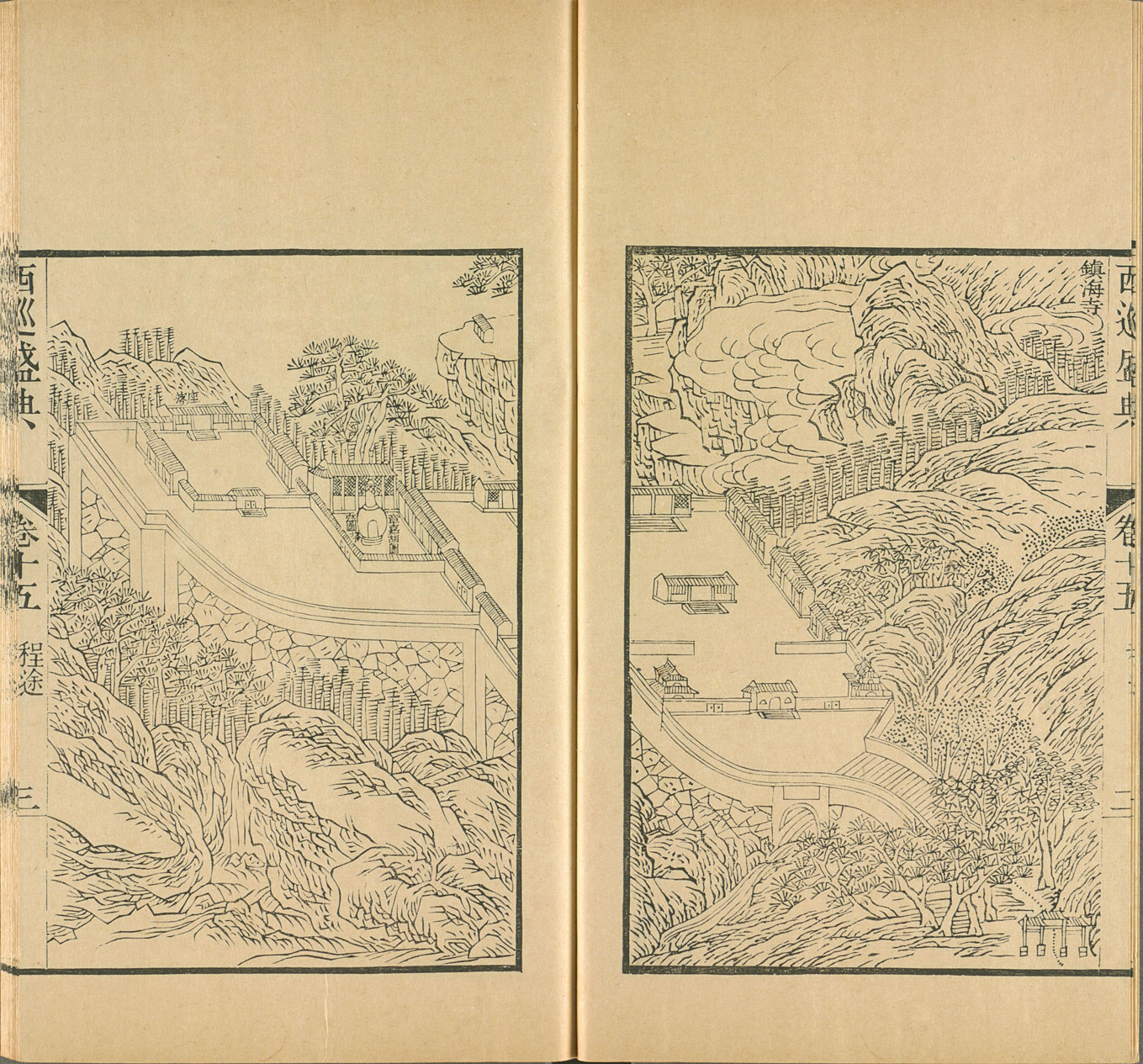

由於漢傳與藏傳佛教均視五台山為文殊菩薩道場,清朝諸帝皆重視此離京不遠的聖地。乾隆皇帝將鎮海寺賜予三世章嘉,因此每年夏季章嘉多半在此安居。

金剛亥母

- 十八世紀 北京或內蒙作品

- 卡廬文化藏

金剛亥母為空行母(Dākinī)的一種,以右側有個豬頭為特徵,這也是其漢譯「亥」的緣由。其為無上瑜伽母續(Anuttarayoga Tantra)教法勝樂金剛(Chakrasamvara)的明妃,但亦常單獨作為「拙火定(kuṇḍalinī)」修法的本尊來修持。

依據儀軌,金剛亥母為紅膚,一面二臂,三眼,披頭散髮,裸身,戴五骷髏冠,身披各種骨飾以及五十顆新鮮滴血頭顱串成的項鍊,下著虎皮裙,兩側天衣飛舞;右手高舉金剛鉞刀,左手於胸前捧著盛滿鮮血的嘎巴拉碗(kapāla),其手肘還應倚一支噶章嘎杖(khaṭvāṅga),舞姿立於人屍上。此件造像各項細節均依儀軌製作,值得注意的是,在所踩的人屍與蓮座間還有一三角形,應為所謂的「生法宮(dharmodaya)」,修法時觀想位於中脈臍輪下方,金剛亥母從中現出。

六臂大黑天

- 十八世紀 內蒙作品

- 私人收藏

六臂大黑天為觀音的忿怒相,原為香巴噶舉(Shangpa Kagyu)所傳,行走姿,在宗喀巴(Tsongkhapa, 1357-1419)降魔事業中顯現為展立姿,係格魯派最重要的不共護法。依據儀軌,六臂大黑天為黑膚,一面六臂,怒髮向上,三目圓瞪,齜牙咧嘴吐舌,主臂於胸前持鉞刀(已佚失)與盛滿鮮血的嘎巴拉碗,餘四臂分持骷髏念珠、三叉戟(已佚失)、手鼓、羂索,頭戴五骷髏冠,身纏蛇,並掛著五十顆新鮮滴血頭顱串成的項鍊,下著虎皮裙;背後還披著象皮,由兩上手所執,立於印度教象頭神(Ganesha)上,象頭神上手持嘎巴拉碗與蘿蔔。

此件造像量體大,銅胎較薄,五骷髏冠、耳飾、嘎巴拉碗等法器、飄帶、兩上手所執的象皮雙腿等,均分件捶打後接上。金屬搥打為內蒙造像的強項與特色。