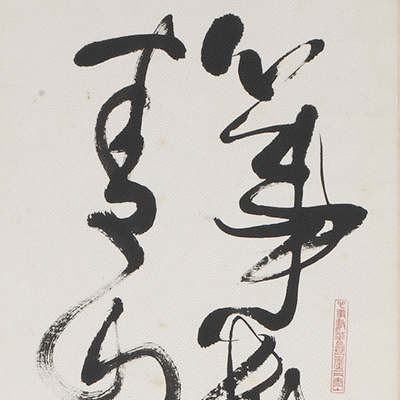

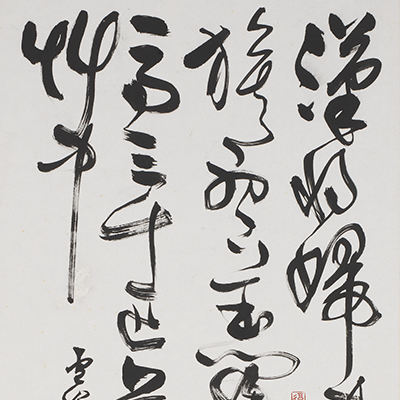

来台以降、傅狷夫は大草の創出に力を入れるようになり、一気呵成の勢いで書く「連綿草」を特に好んで書きました。初めは欧体と柳体、顔体を学び、整然とした書法を追求しましたが、その作品は生涯に渡って文徴明の筆意が感じられるものでした。また、北碑を渉猟することにより、北碑特有の峻厳雄大な気勢を会得しました。来台以降は大草の研究に専念し、その自由闊達な線をもって憂いを払おうとしました。この頃、日本で刊行された王鐸(1592-1652)の草書詩巻を書房で購入して研究に専心し、「抑揚頓挫」や「争譲避就」など、要となる技法を領得しました。羅家倫(1897-1969)は「傅狷夫の行草書は画意に満ちている」と評し、「観字如観画」(文字を見るのが絵を見るようだ)と述べています。実際、傅狷夫もそうした思いで書に取り組み、運筆や文字の配置に画意を取り入れ、剛柔のバランスよく、伸びやかで奔放な書風となっています。晩期の作品は「一簾風雨」のような小幅を見ると、水分をたっぷりと含ませ、画意のほかに字義も加えられています。正しく風雨が過ぎ去った後のようにも見え、また独特の趣があります。

:::