皇帝の実験室で生まれた新製品

琺瑯彩磁器は18世紀の初めに創出されました。研究や開発が始まった当初は西洋人宣教師と民間の工匠たちが、模様の試作や顔料の精錬などの作業に取り組みました。しかし、康熙朝(1622-1722)が終わりを迎えても目標達成には至らず、模様を描くのに輸入顔料を使うしかありませんでした。

また、当時制作されたほぼ全ての試作品には正式な年款が書いてありません。全ての面において十分な成果が得られるようになってから、ようやく「康熙御製」という落款が入れられるようになったのです。磁器に模様が描かれた地点で区分すると、「琺瑯彩磁」とは、皇家の職人が景徳鎮御窯廠で制作した白磁器に装飾模様を描き、年款も書き入れ、窯で2回焼成した磁器のことを指します。それに対して、白磁器の制作だけでなく、模様の焼成も全て御窯廠で完成したものは「洋彩磁」とされます。

皇帝の実験室で生まれた試作品

西洋の画琺瑯器をことのほか好んだ康熙帝は、清国オリジナル作品の制作に着手しました。その発展過程が見られるこちらの展示作品は、皇帝の実験室で生まれた、創成期の試作品と見なすことができます。

本院が所蔵する清朝宮廷旧蔵品は全てに収蔵番号が付けられています。民国初期の付番規則を手がかりに、民国14年(1925)以前、その文物がどこに収蔵されていたかを、遡って知ることができます。試作品は全てに「律」という文字が書いてあることから、かつては紫禁城の景陽宮に収蔵されていたことがわかります。釉料を使った装飾と模様の種類で分類すると、更に2組に分けることができます。1組目は胭脂紅彩の系統で、地方の名工が模倣した西洋の金紅彩です。清国の技術を生かして、釉料に「金」という要素を加えて完成させた、全く新しい釉彩です。もう1組は白磁碗や盤(皿)の完成品に、輸入彩料で人物や花卉の模様を試験的に描いたものです。

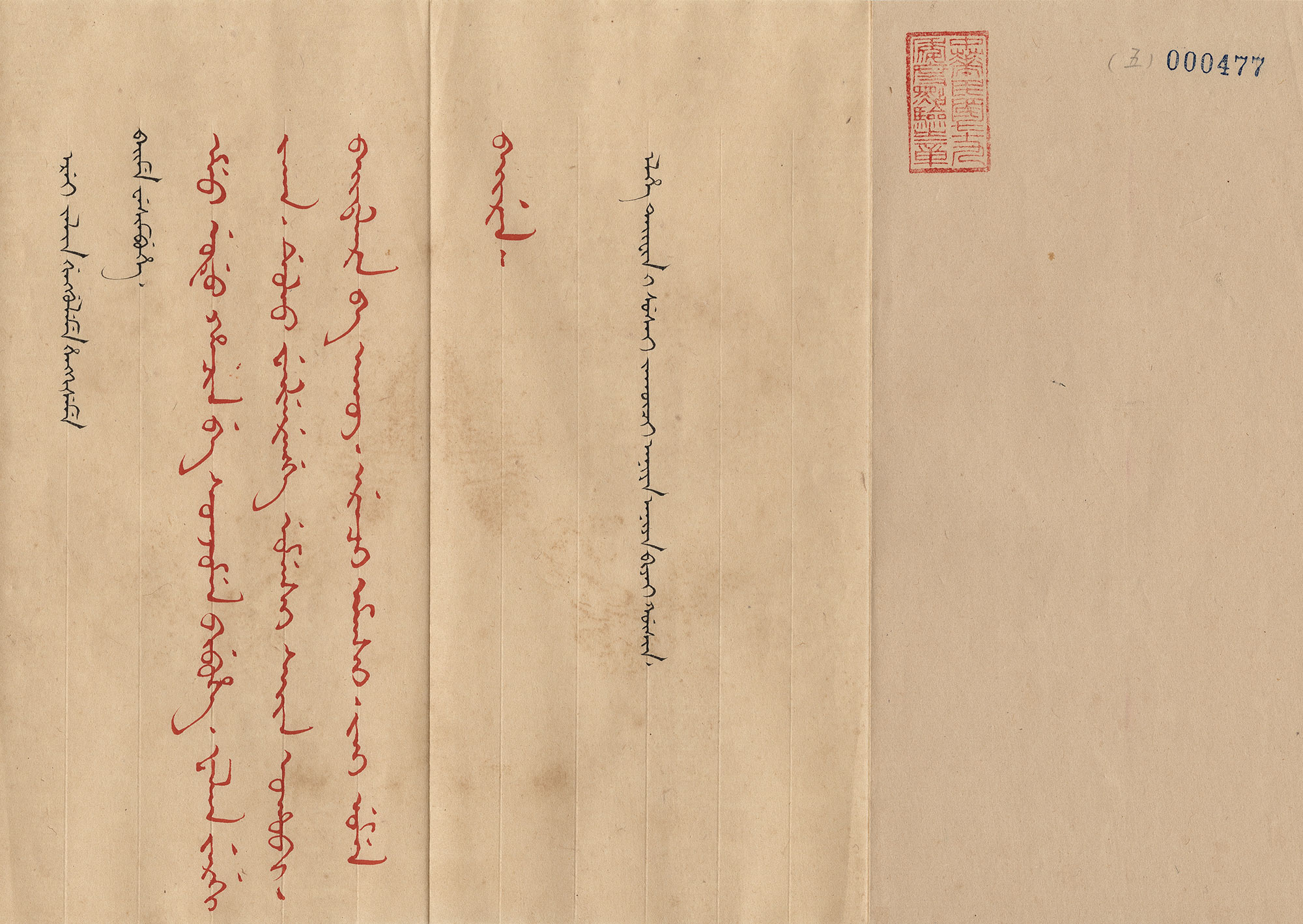

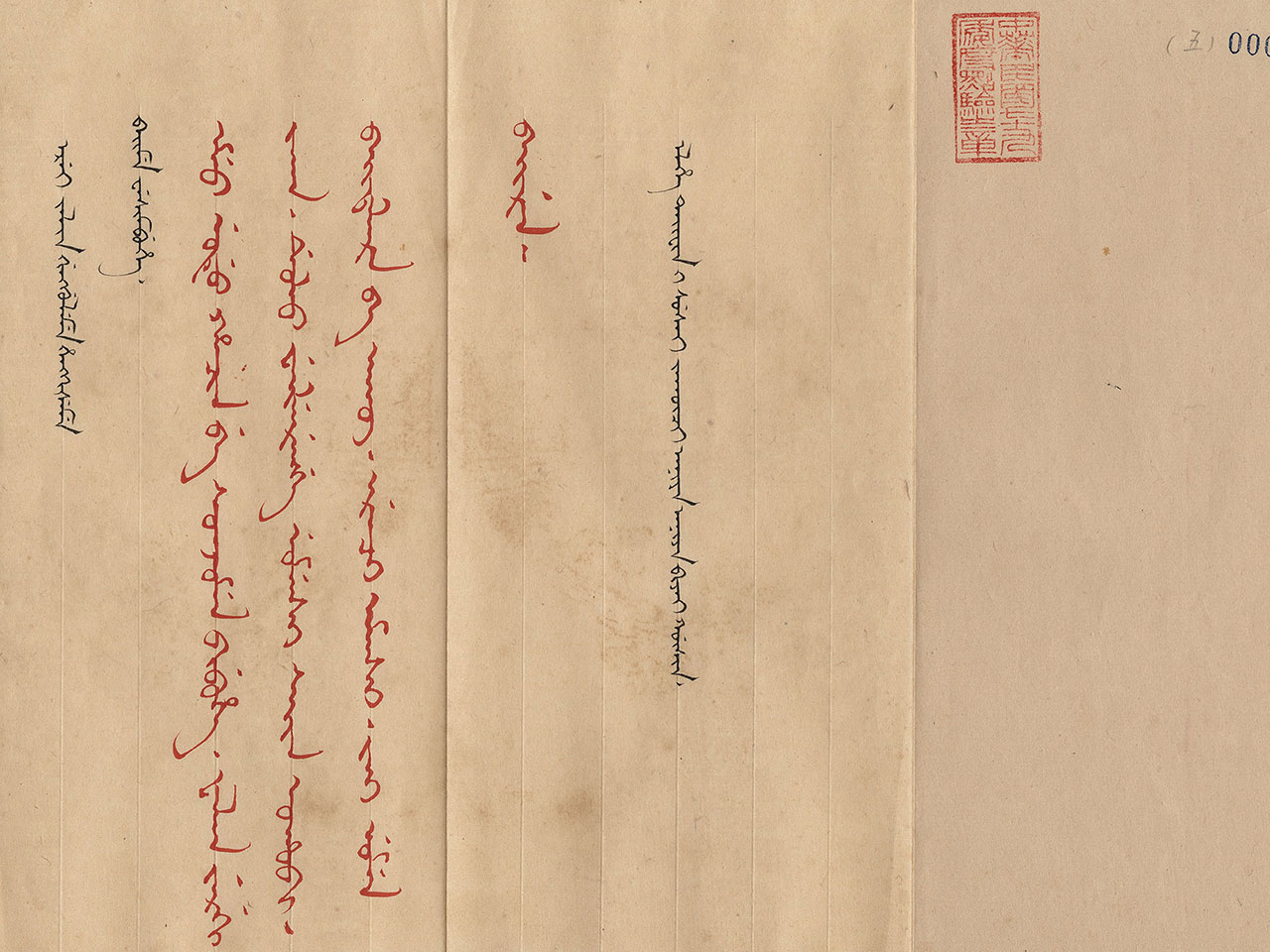

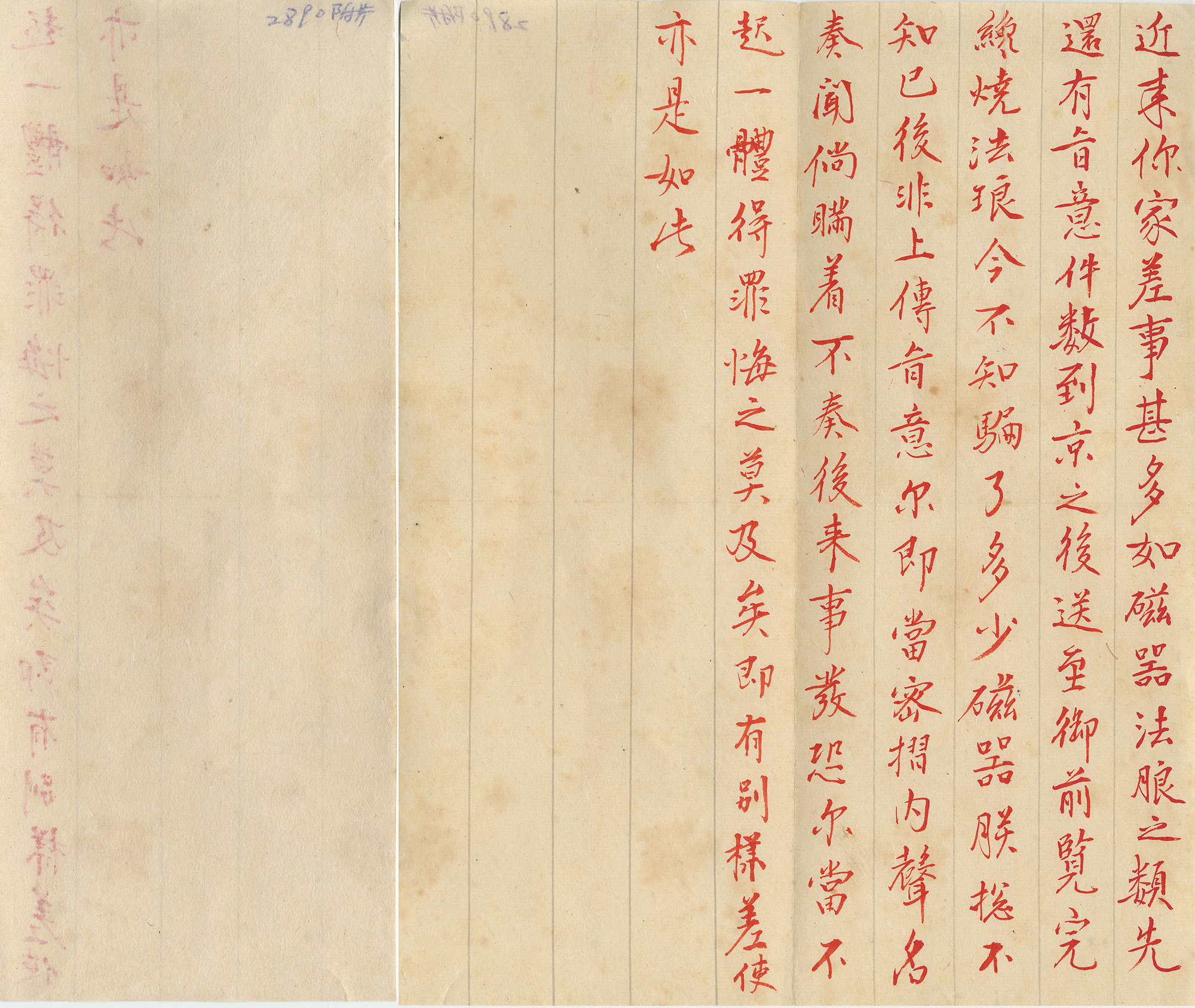

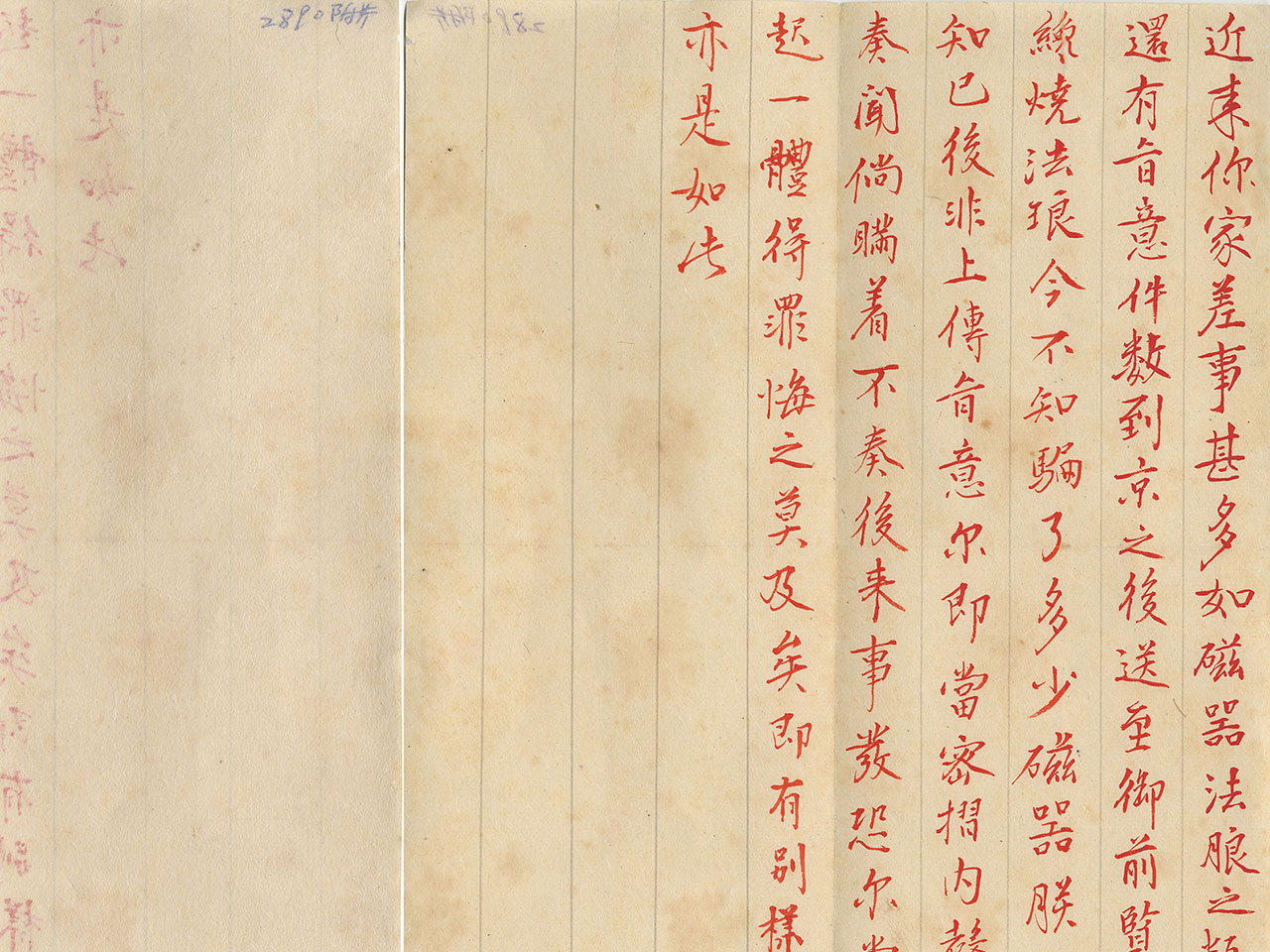

地方からの報告

広東巡撫と両広総督を務めた楊琳(?-1724)は、任期中に3度(1716-1718)も康熙帝に上奏しています。その上奏文では、他者から託された西洋の琺瑯料を皇帝に進呈することや、民間の名工らが画琺瑯器の試作を切望していること、紅彩の研究開発を積極的に行っていることを、再三強調しています。

試作の時代

これらの試作品に康熙年製と書いてあるものは一つもありません。唯一記されている制作年は「又辛丑年製」(1721)のみです。明朝款のあるその他の作品と明朝の標準的款識とを比較してみると、永楽、宣徳、成化、弘治年間の標準的款識とは異なっているため、後の時代に明款を模倣した作例であることがわかります。また、一部の作品は器形にも康熙朝の特色が表れていることから、総合的に見ると、これらの作品の制作年代は早くとも康熙朝の頃だと推測できます。

西洋人女性の肖像画

碗の外側に描かれた4面の開光画(飾り窓風の装飾模様)には、それぞれ表情も姿態も違う西洋人女性の肖像が描かれています。風格や技法が中国伝統の様式とは異なることから、西洋画琺瑯工芸が発展する中でミニサイズの肖像画が出現したことや、このような肖像画が17世紀中葉以降に流行したことが窺えます。また、宣教師マテオ・リパの書簡(1716)に記されている出来事─リパとカスティリオーネ(郎世寧)が皇帝からの求めに応じて琺瑯画を試作した件にも間接的に呼応しており、これもまた康熙御製琺瑯彩磁器の草創期に存在した西洋の要素を示しています。

団螭紋と華やかな幾何模様

この碗には5面の団螭紋が描かれています。景徳鎮産の磁器と広東産の銅胎製品に比べてみると、康熙朝で登場した団螭紋が、18世紀を通して大流行していたことがおおよそ説明できます。このほかに、碗の外側を彩る開光(飾り窓風の模様)や、ほぼ等しい大きさの方形を重ねて描いた錦地紋もあります。一方の面に青い釉料で「十」という字が個別に書いてあるため、一つ一つの立方体が突出して見えるだけでなく、平面的な図案により一層豊かな変化を与えています。