賞罰の合理性

「賞罰有道」─賞罰には正当な理由が必要です。「道」という字には「方法」という意味があり、「道理」も指します。密摺制度は康熙朝晩期から徐々に形成され、それ以降、清帝国の皇帝たちはこの制度を通じて臣下について知り、政務を把握し、権力の集中という目的を達成したのです。

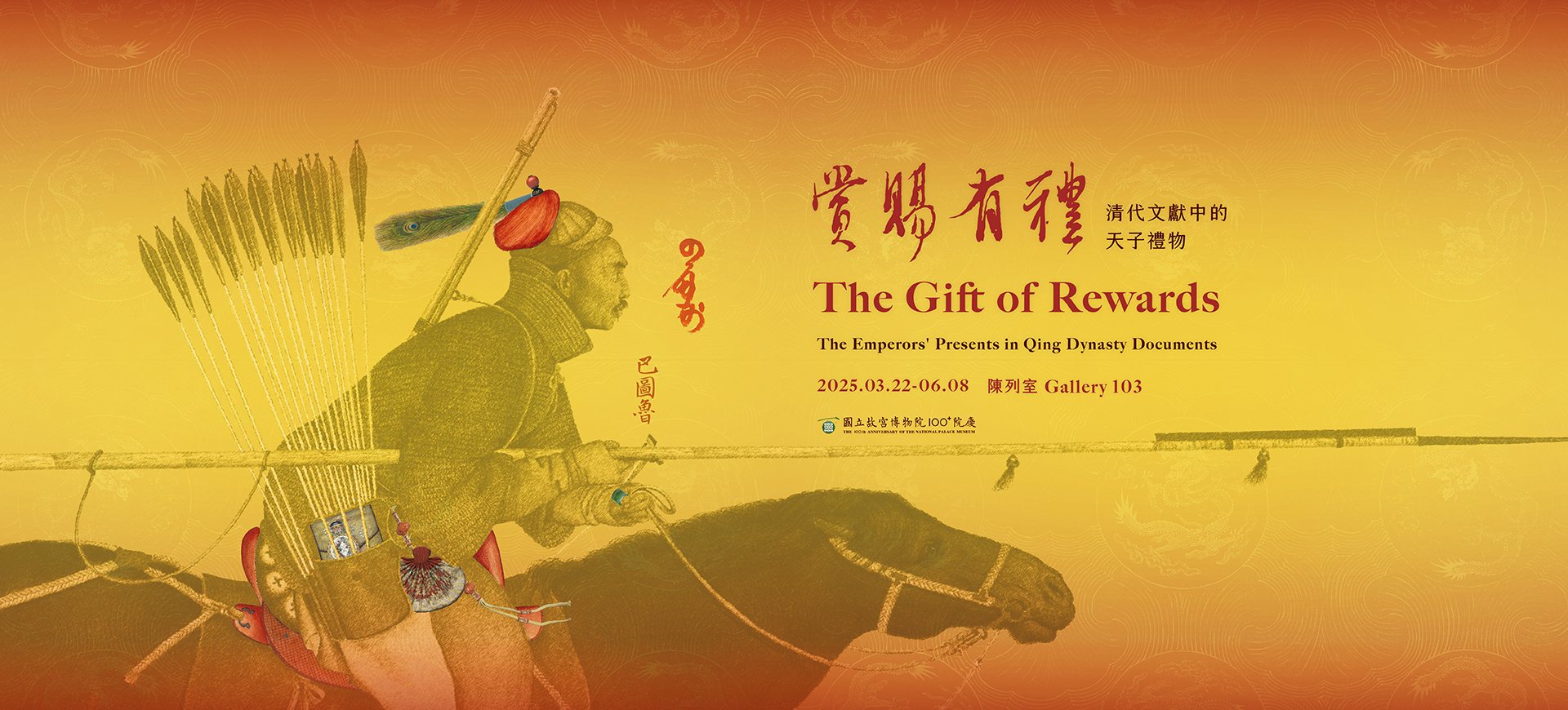

「賞賜」は単純な贈り物ではなく、ある種の責任と引き換えの場合も少なくありませんでした。奏摺に見られる君臣のやり取りからは、贈り物の背後にあるそうした複雑な社会関係も垣間見えます。

-

密摺の背後にあった権力の動き─王鴻緒と康熙帝の機密事項に関するやり取り

密摺

王鴻緒清康熙四十四年-六十年間(1705-1721)

故宮002511-002558、故宮002570-002573清朝宮廷を舞台にしたテレビドラマや映画では、皇帝が奏摺を読みながら意見を書き込む場面がよく現れるが、この「奏摺」という制度について皆さんはあまりご存知ないかもしれない。実はこの制度を創設したのは康熙帝である。

清代初期の文書制度は遅延や情報漏洩などの弊害もあった。こうした状況を踏まえ、康熙帝は満州族の伝統的な習俗でもある「ご機嫌伺い」を制度に結び付け、信頼できる役人たちに対して、ご機嫌伺いの奏摺を書くついでに地方で見聞きした事柄も皇帝に直接報告するように求め、康熙帝もまたこの機会を活用して地方の状況について尋ねた。後に一般の大臣でも奏摺を送れるようになり、その形式にも一定の規則が設けられ、清代の主要な文書制度になった。

この「王鴻緒小密摺」は康熙帝と王鴻緒─君臣の間で交わされた文書である。王鴻緒は礼部侍郎や工部尚書、戸部尚書などを歴任した。一般的には、奏摺を書き終えた官員はそれを密封し、側近に命じて紫禁城まで届けさせた。それが転送されて皇帝の元へ送られ、皇帝自ら目を通して意見を書き込んだ。この密摺は全部で52通ある。1705年から1721年頃(康熙44年から60年)にかけて書かれたもので、特に1705年から1708年に集中しており、康熙帝が5回目の南巡をした時期と重なっている。王鴻緒が皇帝に報告した機密事項には官員による隠蔽工作や収賄、公金横領のほか、地方の官員が江南地方の女性を騙して北京に誘い出した事件なども含まれている。注目に値するのは、これらの密摺はサイズがまちまちで統一されていない点で、奏摺制度の初期はまだ規定が確立されていなかったことがわかる。