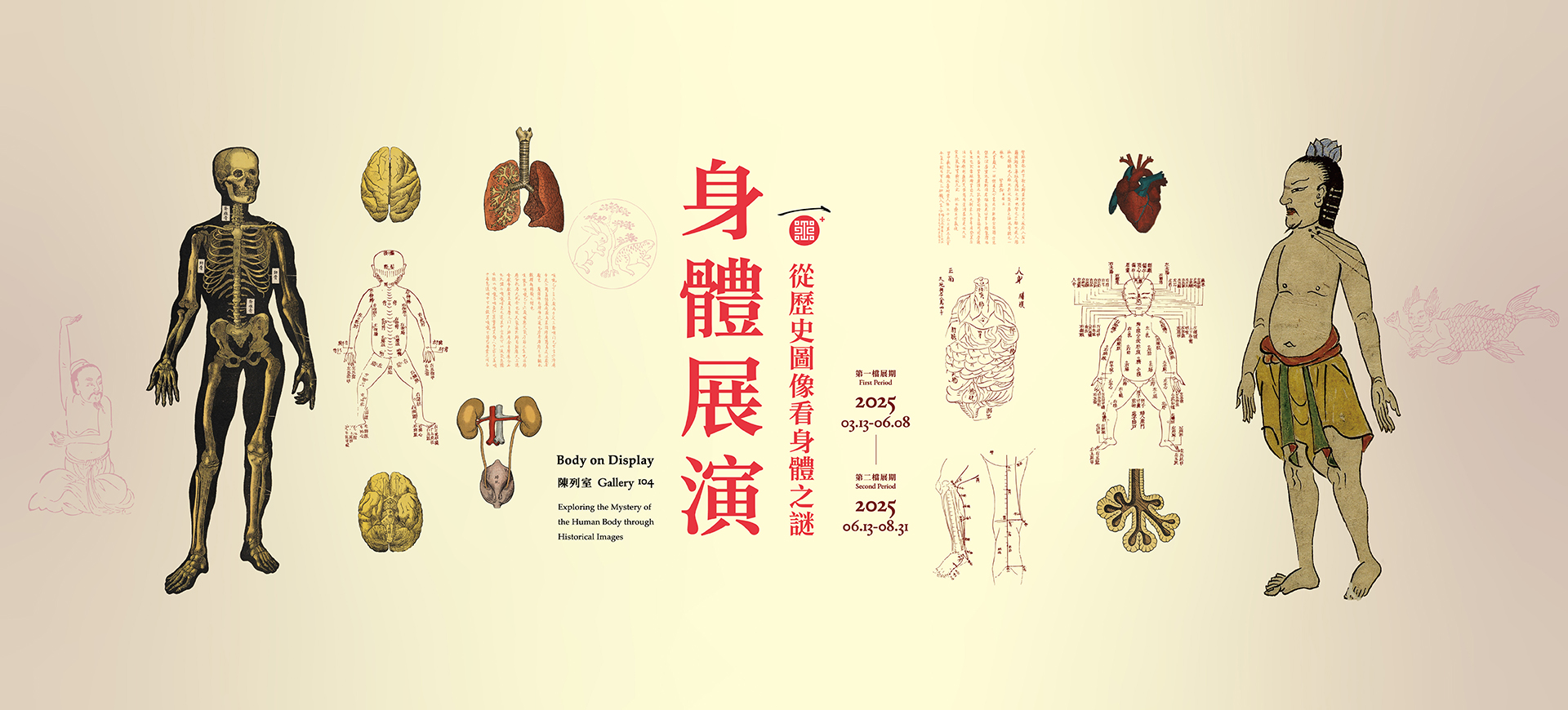

신체의 투시

의학의 신체관

-

〈이과괘도(理科掛圖)〉

작자미상

(민국 8년(1919) 2월 2판, 상하이 상무인서관(商務印書館) 발행)

고헌(故獻)000001-000048전통 중국에서는 신체를 오장육부의 구조, 경락과 혈위, 기혈 등을 중심으로 설명하여 묘사합니다. 이 주제의 전시에서는 전신의 오장육부, 신체의 부분, 경맥, 침구 및 혈위를 포함한 신체 이미지를 소개합니다. 예를 들어, 한대의 의사 화타(華佗, 약 145-208)가 저술한 『현문맥결내조도(玄門脈訣內照圖, 도가의 비결을 담은 내면 관조의 도해)』에는 인체의 정면과 뒷면의 그림이 포함되어 있으며, 조선의 명의 허준(許浚, 1546-1615)이 저술한 『동의보감(東醫寶鑑)』에는 오장육부도가 그려져 있습니다. 또한, 남송 시대 의학서인 『침구자생경(鍼灸資生經, 침술과 뜸술로 건강을 증진시키는 방법을 다룬 경전)』에서는 혈위의 위치와 침자법(針刺法)을 소개하며, 총 36장의 혈위도를 수록하고 있습니다. 그러나 청말에 이르러 서양 과학의 영향을 받으면서 신체를 묘사하는 방식이 변화합니다. 청말 신식 학당의 교과서 보조 교재였던 〈이과괘도(理科掛圖)〉는 전통적인 신체 묘사 방식과 달리 골격, 근육 및 신경의 묘사를 중시합니다.

바티칸 의학 신체 이미지

서양 르네상스 시대의 해부학자 안드레아스 베살리우스(Andreas Vesalius, 1514-1564)는 『인체 구조에 관한 일곱 권의 책(De Humani Corporis Fabrica Libri Septem)』을 저술하였습니다. 이 책에는 매우 정밀한 신체 판화가 수록되어 있으며, 베살리우스는 이를 통해 이전까지의 잘못된 인체 구조 이론을 바로잡았습니다. 이 저서는 근대 인체 해부학의 권위 있는 저작 중 하나로 평가받습니다. 바티칸 교황청 도서관(Biblioteca Apostolica Vaticana)에는 이 책이 소장되어 있으며, 또한 이탈리아의 저명한 판화가 줄리오 보나소네(Giulio Bonasone, c. 1498-1574)가 제작한 〈해부 연구(Studi Anatomici)〉 도 소장하고 있습니다. 본 주제에서는 『인체 구조에 관한 일곱 권의 책』과 〈해부 연구〉의 일부 이미지를 출력하여 전시하며, 이를 통해 르네상스 이후 서양에서의 신체 묘사 방식을 조명하고, 동시에 고궁박물원이 소장한 신체 이미지와 비교 분석을 시도합니다.

의학탕카

의학탕카 이미지 출력

탕카는 티베트어의 ‘Thang Kha’로, 티베트 두루마리 그림을 의미합니다. 탕카의 회화 주제는 다양하며 종교, 의학, 천문 역법, 역사, 신화, 동물, 화초와 나무 등 폭넓은 내용을 포함하고 있습니다. 이번 이미지 출력에서는 일부 의학 탕카를 포함하고 있습니다. 의학 탕카는 티베트어로 ‘sman thang’이라 하며, 음역하면 "만탕" 또는 "먼탕"이라 불립니다. 티베트 전통 의학은 오랜 역사를 지니고 있으며 인체 건강과 자연과의 관계를 중시합니다. 이를 통해 인체 구조, 생리 기능 및 병리 변화와 자연 현상을 긴밀하게 연결하여 이해합니다. 티베트 의학 탕카에는 맥락도와 혈위도뿐만 아니라 골격도, 주요 부위도 및 장기 해부도 등이 포함되어 있습니다.

*문화부 몽골·티베트 문화센터 제공*

법의학의 신체관

-

『율례관교정세원록(律例館校正洗冤錄)』중의 뼈 검시도와 시체 도해

(청 건륭 7년 무영전(武英殿) 간행본)

(송) 송자(宋慈) 편찬, (청) 율례관 교정

고전(故殿)009475-009476중국 전통 법의학(검사학)은 전통 중국의학과 마찬가지로 인체에 대한 연구를 하지만, 이 둘은 생사 여부를 기준으로 구분됩니다. 중의학의 신체 이미지는 생전의 오장육부와 정기의 순환에 초점을 맞추는 반면 법의학은 사후 신체를 대상으로 하며 외부 특징, 구강, 골격 묘사에 중점을 두고 내장을 상대적으로 덜 다룹니다. 이번 전시에서는 고궁박물원 소장본인 『율례관교정세원록(律例館校正洗冤錄, 율례관에서 교정한 법의학서인 세원록』을 소개합니다. 이 책에는 뼈 검시도와 시체도해 등 법의학적 신체 이미지가 포함되어 있습니다. 『세원록(洗冤錄)』은 남송 시기 제형관(提刑官)이었던 송자(宋慈, 1186-1249)가 편찬한 것으로 현존하는 가장 오래된 법의학 전문서이자 이후 법의학 발전에 지대한 영향을 끼친 저작입니다. 청나라 건륭제(재위 1736-1795)는 건륭 6년(1741년)에 『세원록』을 교열·개정하도록 명하였으며, 이듬해 완성하여 반포하였습니다. 새롭게 정리된 판본은 『율례관교정세원록(律例館校正洗冤錄)』이라는 제목으로 간행되었으며, 이는 청대 법의학의 표준 지식이자 관료 및 검시관이 반드시 숙지해야 할 필독서로 자리 잡았습니다.

불교와 도교의 신체관

각 종교는 나름의 방식으로 신체를 바라보며, 이러한 관점은 종종 깊은 종교적 의미와 상징성을 포함하고 있습니다. 도교에서는 신체의 각 부위가 서로 다른 신(神)에 의해 관장 된다고 여겼습니다. 이번 전시에서는 명대의 문헌학자 왕기(王圻, 1530-1615)와 그의 아들 왕사의(王思義, 생몰년 미상)가 공동 편찬한 『삼재도회(三才圖會)』를 소개합니다. 이 책에는 간신(肝神), 심신(心神), 비신(脾神), 폐신(肺神), 신신(腎神) 등 신체 내부의 신적 형상을 묘사한 그림이 포함되어 있습니다. 또한, 기원전 6세기의 명의로 전해지는 기파(耆婆, 생몰년 미상)의 이름을 빌려 편찬된 『기파오장경(耆婆五臟經, 기파의 오장에 관한 경전)』도 함께 소개됩니다. 이 문헌에는 다수의 채색된 인체 도상이 수록되어 있으며 이는 오장(五臟) 기관의 종교적 상징성을 반영하는 배치를 보여줍니다. 이러한 그림들은 실제 장기를 묘사한 것이 아니라, 종교적 관점에서 해석된 신체 구조도라 할 수 있습니다. 『진선내인돈증허응법계금강지경(真禪內印頓證虛凝法界金剛智經, 참된 선 수행을 통해 내적으로 확증하고 즉각적으로 깨달아 공허하지만 응집된 법계의 금강과 같은 지혜를 설한 경전)』은 불교 밀교(密教)와 도교 부록(符籙, 부적과 의식)의 요소를 결합한 문헌으로, 중생원형도(眾生原形圖)와 옥토일월여신도(玉兔日月女身圖) 등을 포함하고 있습니다. 이는 종교가 신체 도상을 어떻게 다각적으로 해석하는지를 더욱 뚜렷하게 보여줍니다.