台湾囲碁界の変遷

現在の囲碁界は中国と日本、韓国が優勢です。それらの地域から外れる台湾でも傑出した棋士を多数輩出しており、歴史に残るような名局もあります。林海峰(1942-)は幼い頃に日本へ渡り、台湾出身の棋士が日本棋壇の頂点に立つという偉業を成し遂げました。「紅面棋王」と呼ばれた周俊勛(1980-)はLG杯世界棋王戦で台湾出身の棋士として初めて優勝しました。新生代の棋王許皓鋐(2001-)は杭州アジア大会で台湾囲碁史上初の金メダルを獲得しました。また、台湾で開催された中環杯世界囲碁選手権戦には韓国の棋王李昌鎬(1975)など、世界的な棋士が来台して対局しました。これらの棋士や棋戦に関する現代の展示品をご覧になれば、台湾の囲碁がこの地域にしっかりと根付き、国際的な舞台へと向かっていった道筋がうかがえ、時間と空間を越えた古今の棋壇にまつわる品々の対話に耳を傾けることができるでしょう。

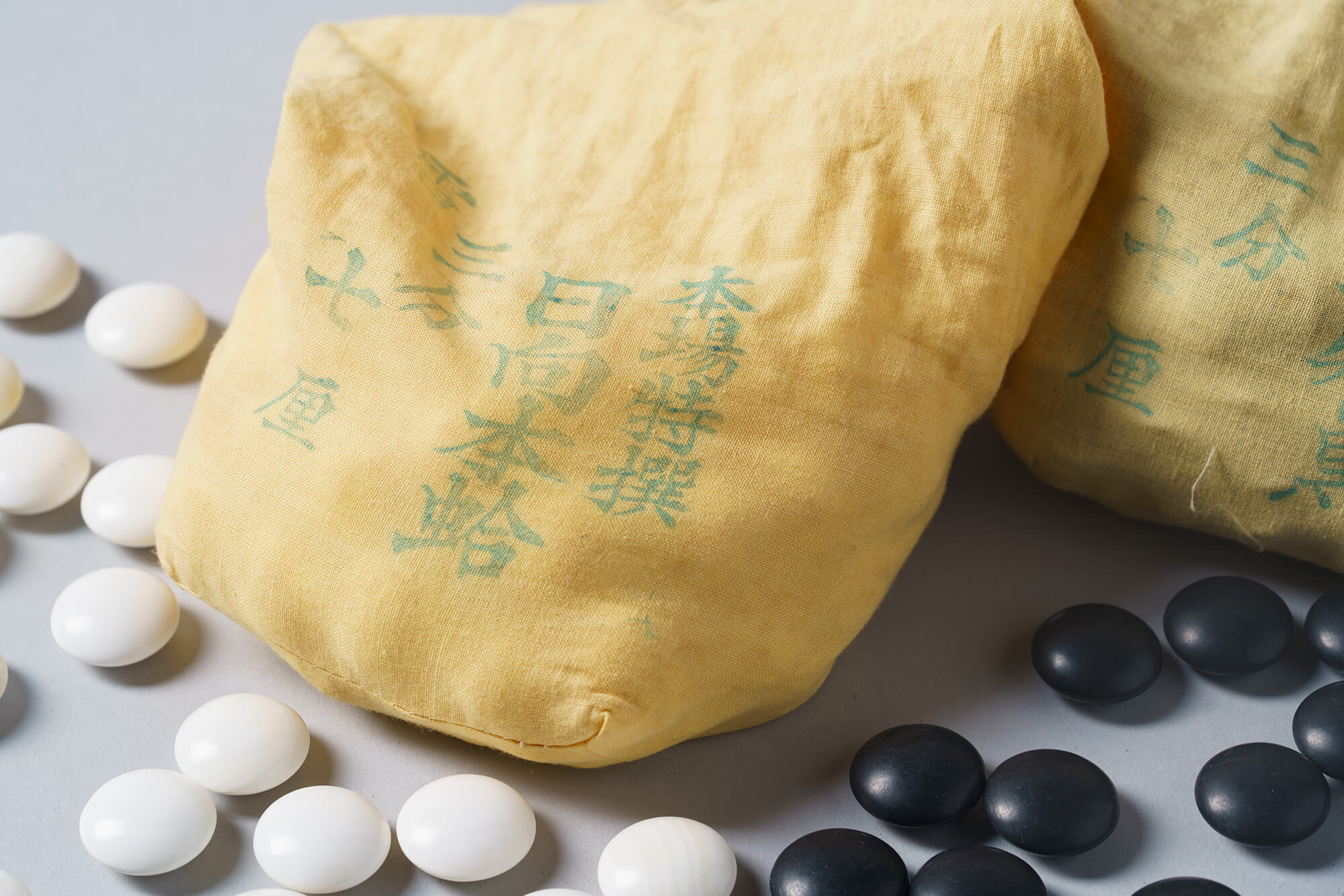

- 「羽衣」棋具組(囲碁道具セット)

- 碁盤:縦 45.5、横 42.5、高さ 29.5

- 碁笥:全高 11、横12、底径12

- 碁石:高さ 1、直径 2

- 財団法人培生文教基金会(海峰棋院)蔵

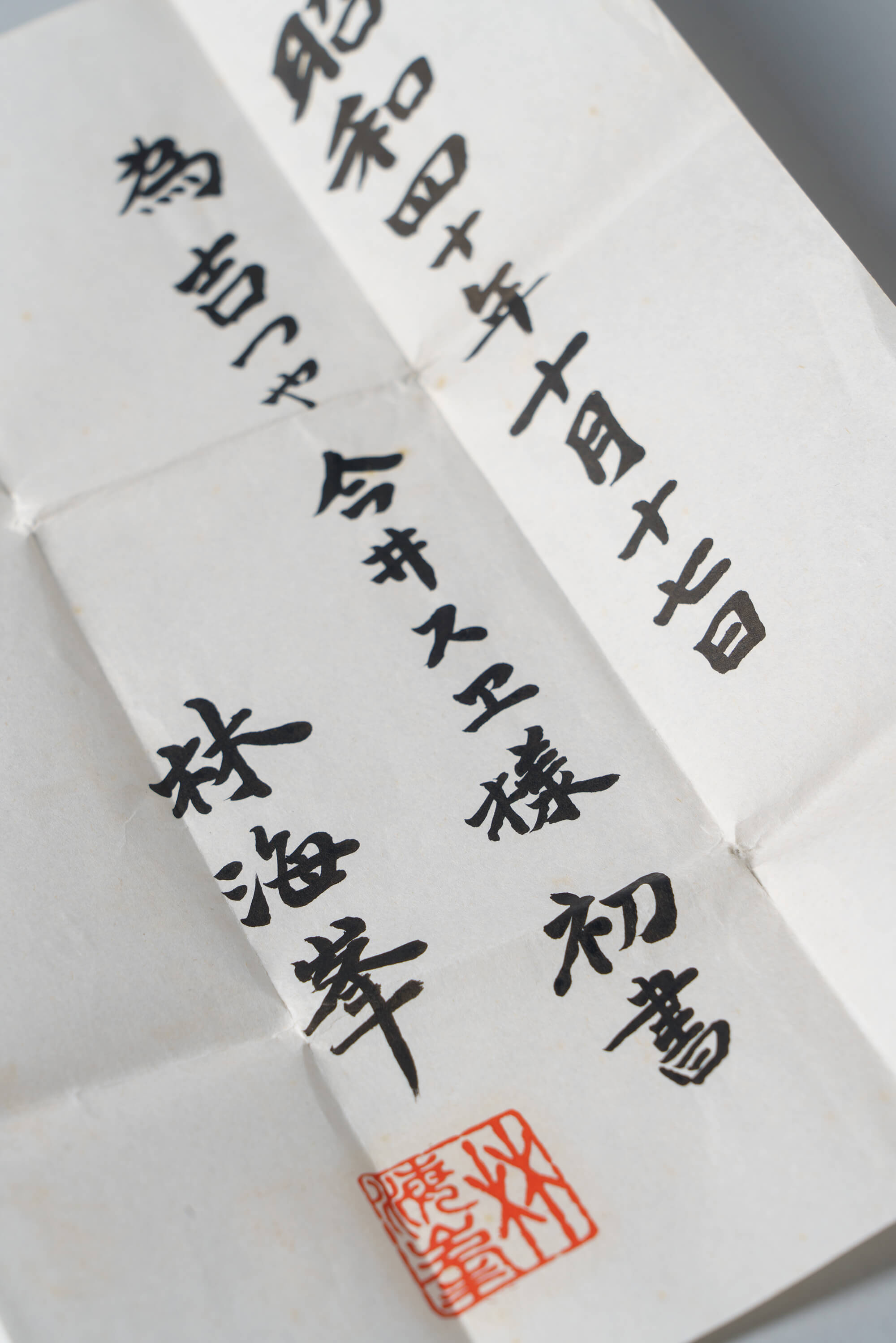

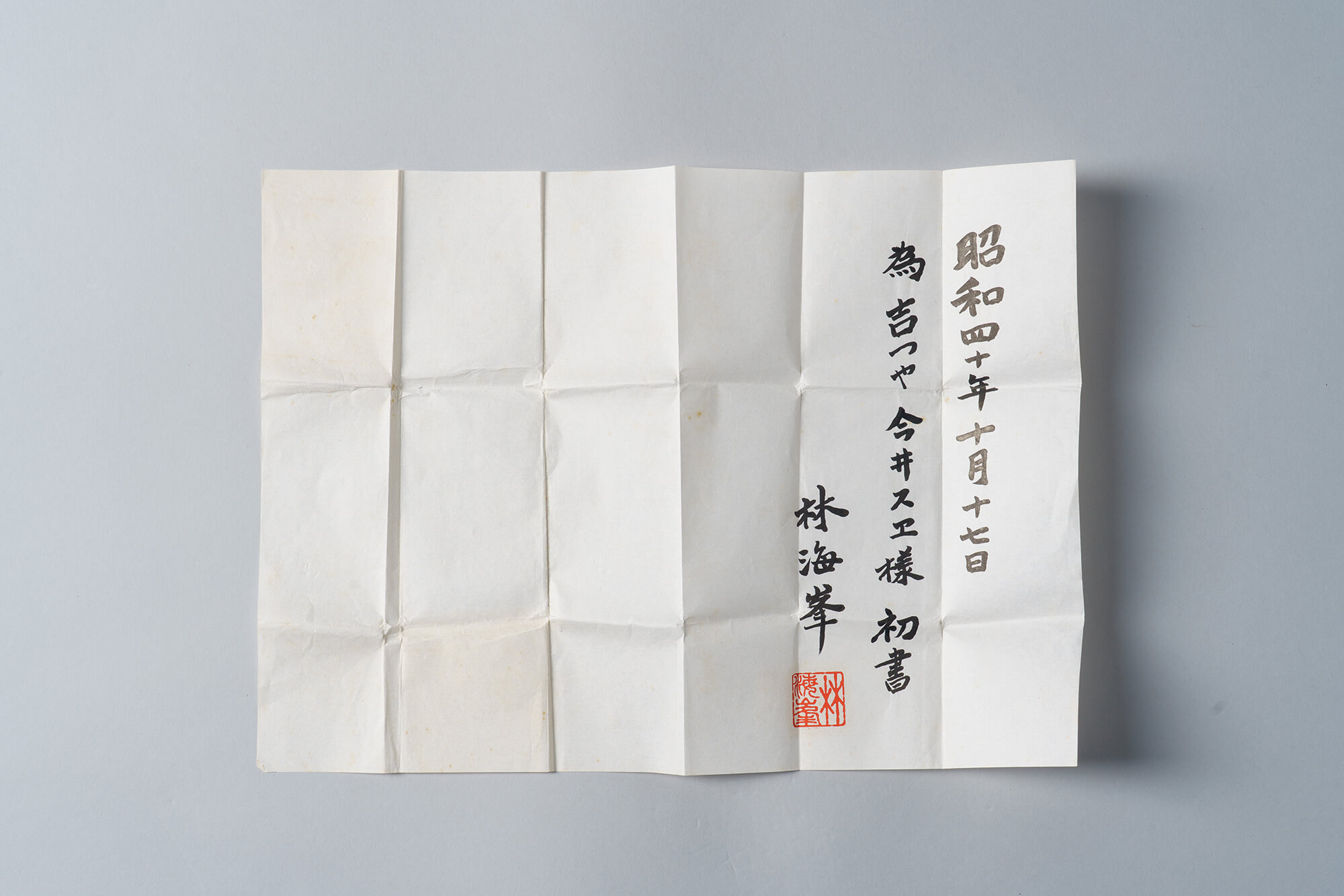

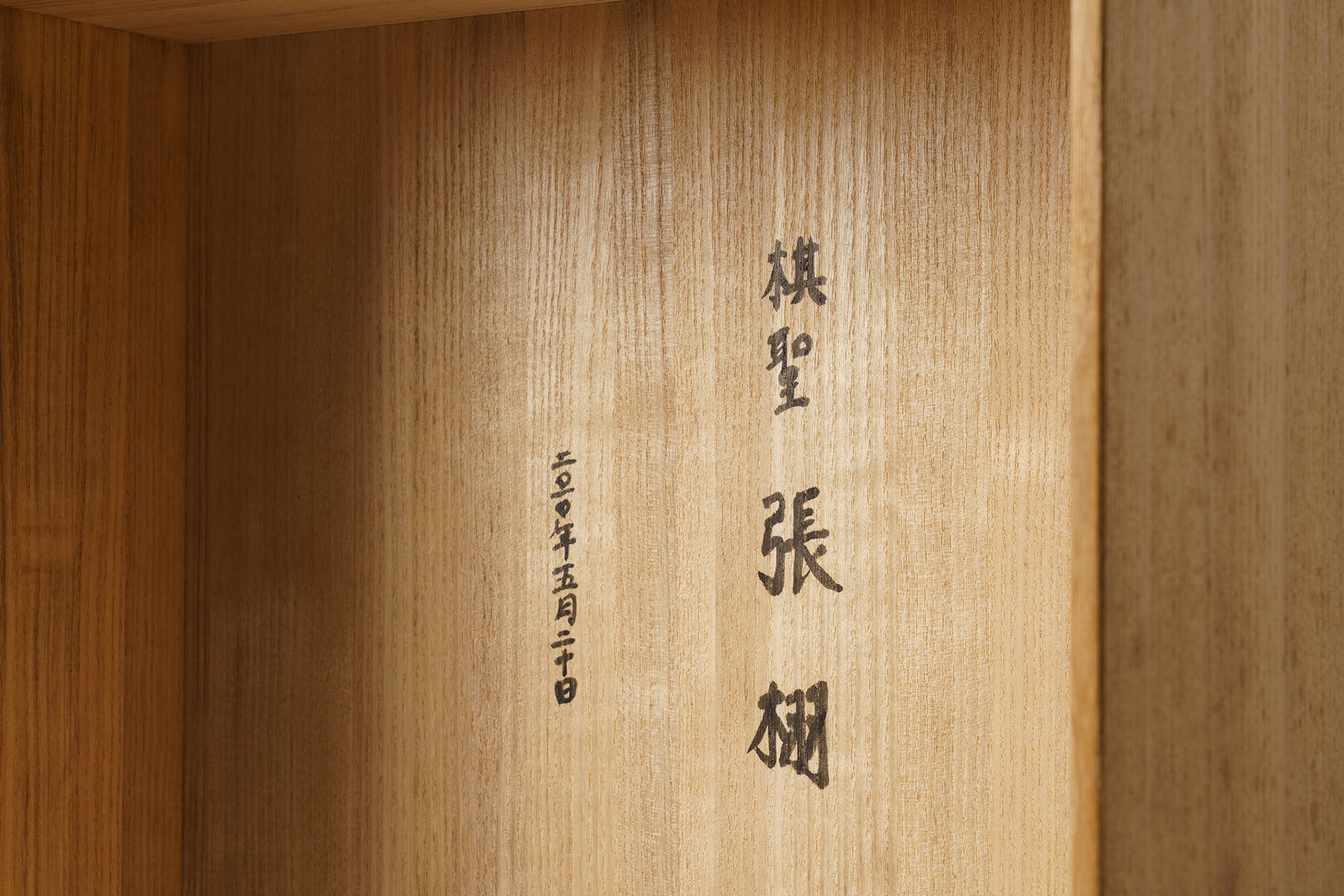

日本の棋壇は20世紀前期における囲碁界で主導者的役割を果たし、東アジア出身の棋士の多くが日本へ留学し、日本国内で行われる七大棋戦でのタイトル獲得を目標としていた。この囲碁道具一式は三人の著名な棋士─「本因坊」高川格(1915-1986)、「名人」林海峰(1942-)、「棋聖」張栩(1980-)が栄誉を勝ち取った場面を目撃している。

この囲碁道具は碁盤から碁笥、碁石まで全てに最高級の素材が使われている。足付きの碁盤はカヤの木製だが、このような形の碁盤は日本で生まれたものである。漆塗りの碁笥の中には那智黒石、日向産蛤の碁石が入っている。古代の碁石には様々な素材が使われていた。よく見られる石材のほかに玉石や木材、金属、貝殻、ガラス、水晶などがあり、ガラスと水晶製の碁石は本展でも展示している。