棋譜と棋書

こちらのコーナーでは、「棋」に関する古籍や奏摺、刻帖などを多数展示し、囲碁理論や棋譜の発展と伝播についてご紹介するほか、古代の人々がどのようにして囲碁を鏡として人格を映し出し、更にはその運命をも推測していたかを明らかにしていきます。歴代の棋理と棋譜を収録した『玄玄棋経』と『萃奕搜玄』は、各棋局に故事にちなんだ命名をしており、文人たちの棋芸と寓意─両者へのこだわりが表れています。『事林広記』と『夷門広牘』は当時流行の暮らしに役立つ百科事典のような本ですが、この中には囲碁の章もあり、文人たちの暮らしに囲碁が欠かせないものだったことがわかります。注目に値するのが明清代の手抄本(写本)『霊棋経』です。特別製の棋子(駒)を投げて天命を占っていたことは、四庫本であれ、日本へ伝えられた室町時代の版本であれ、世俗的な娯楽というだけでなく、占卜にも用いられていたことを示しています。

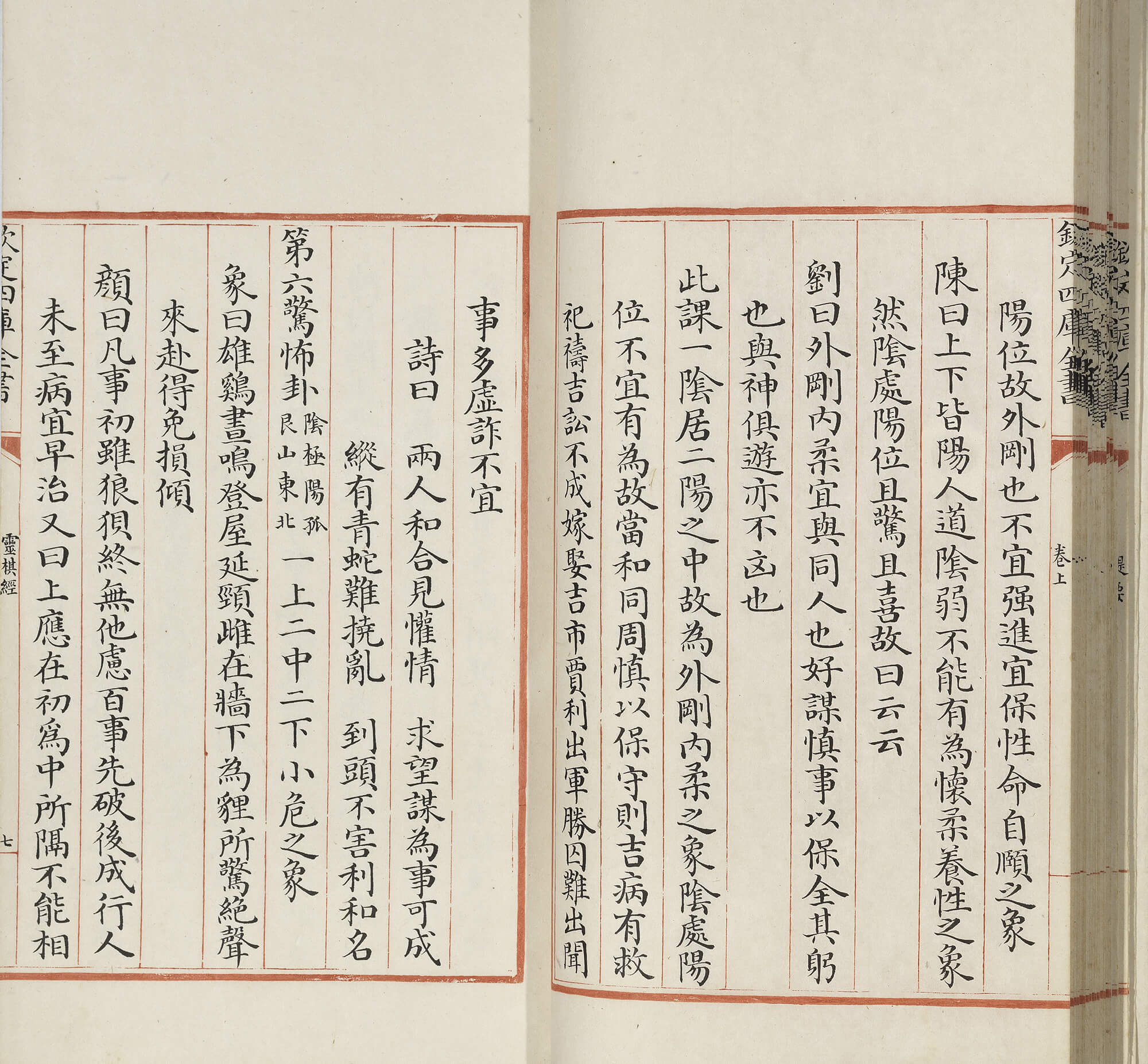

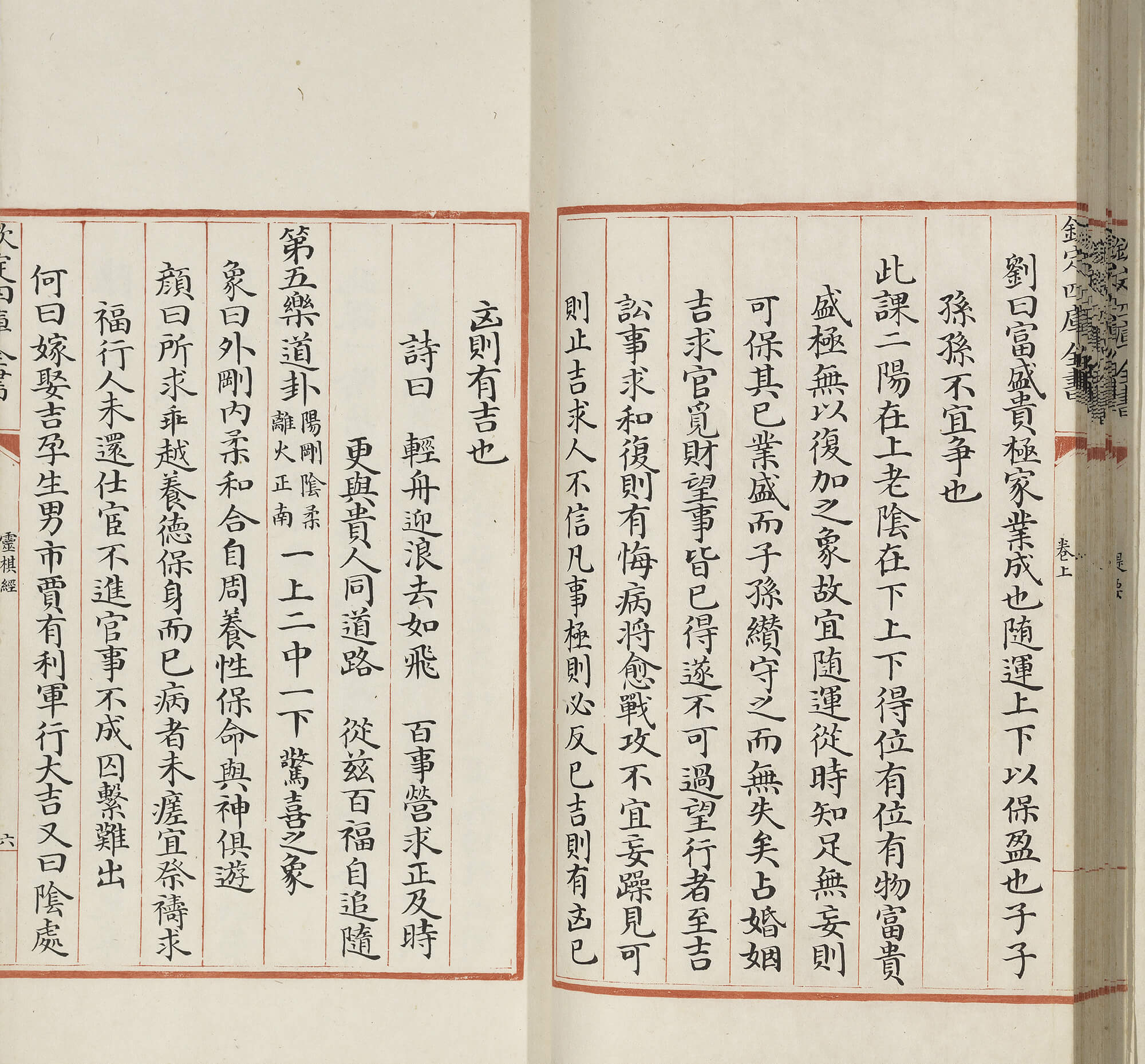

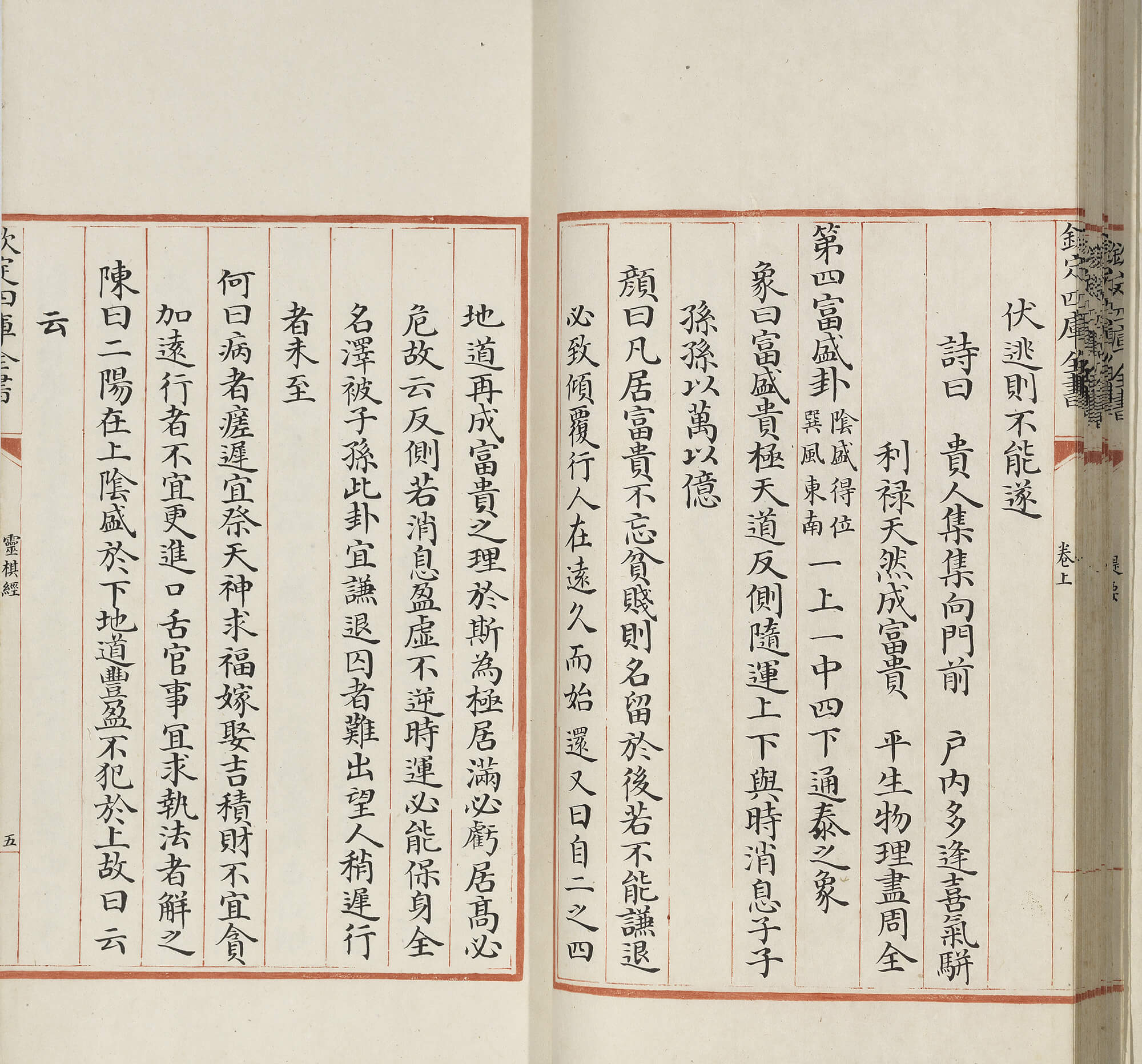

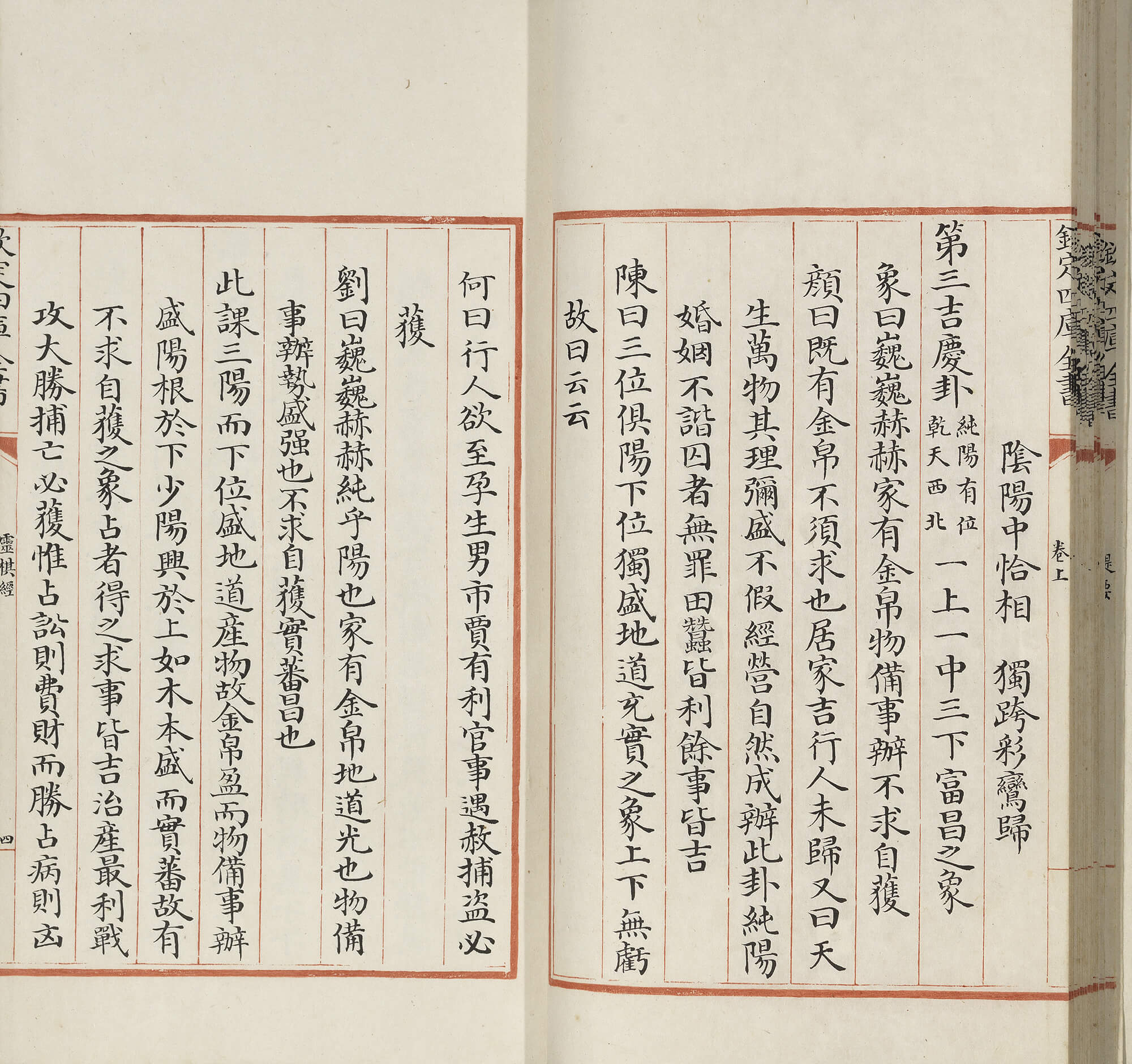

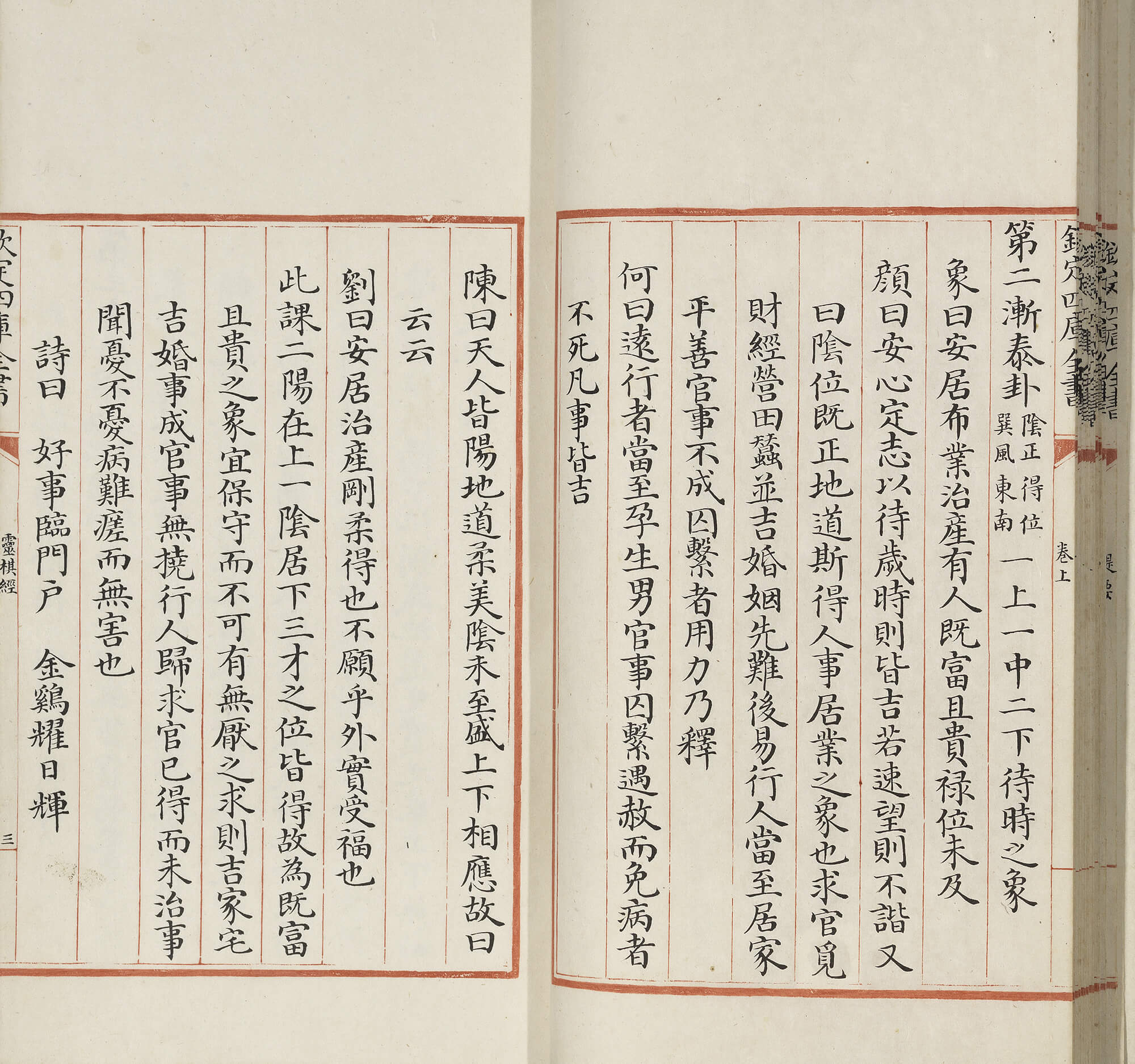

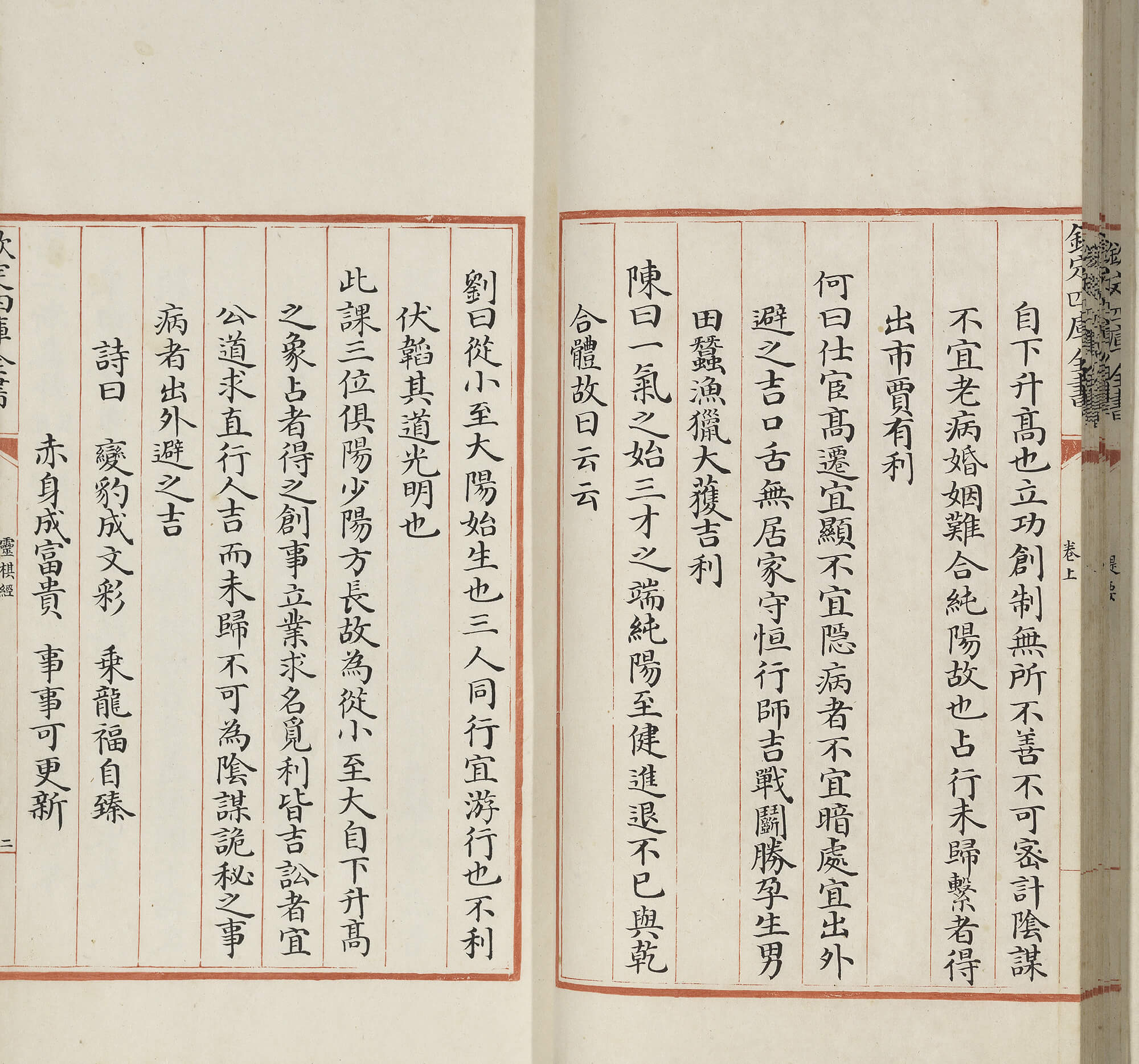

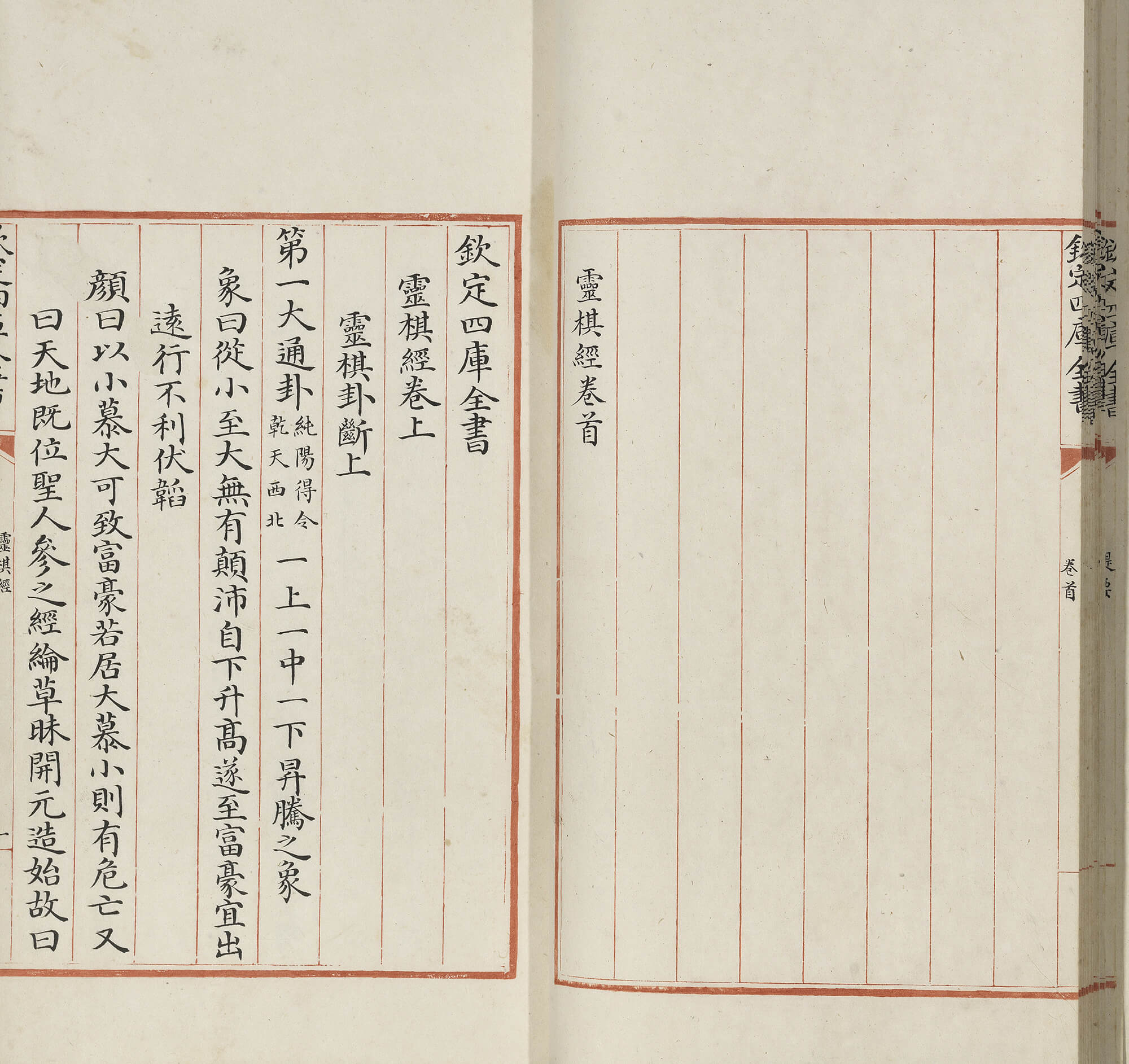

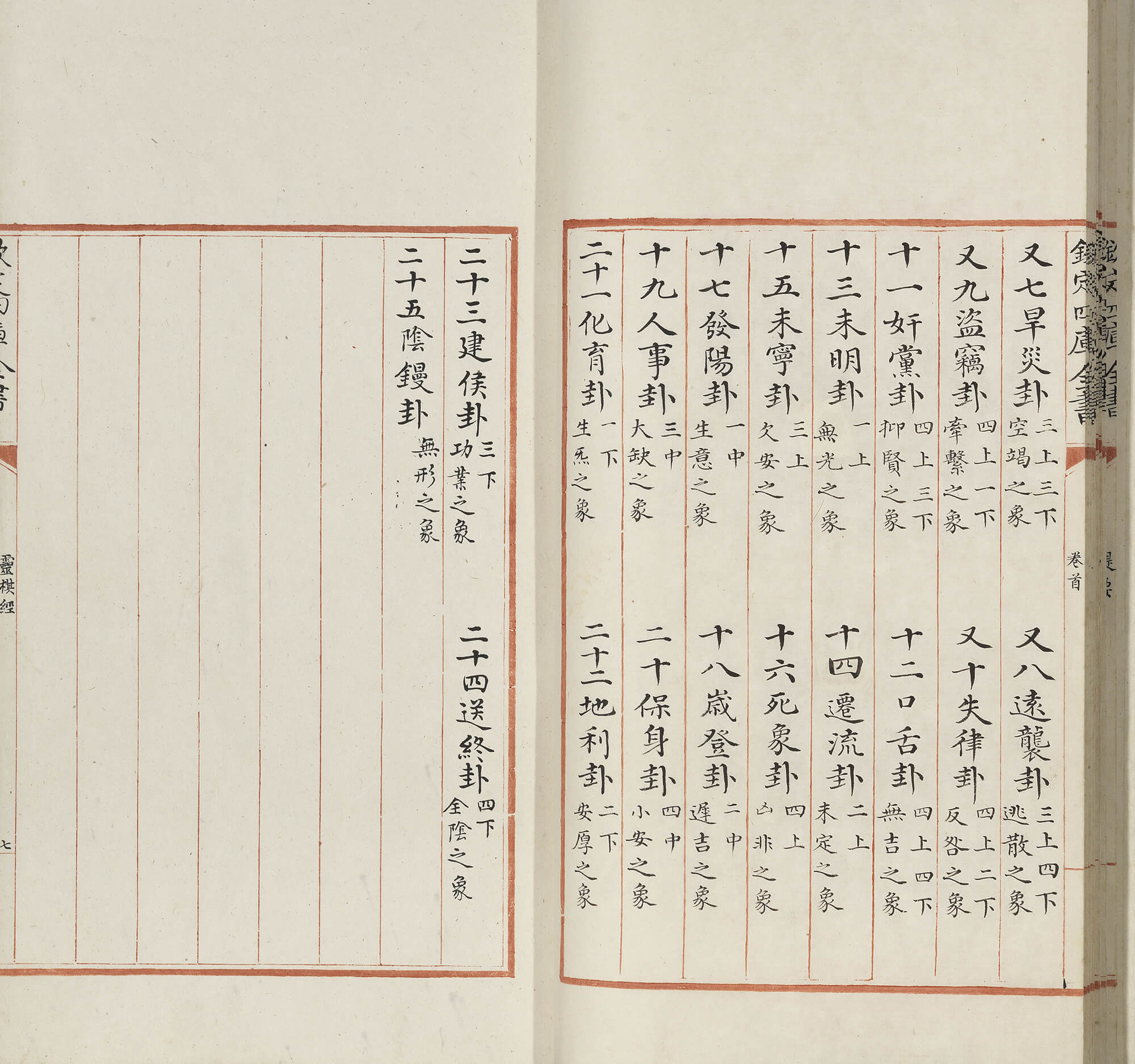

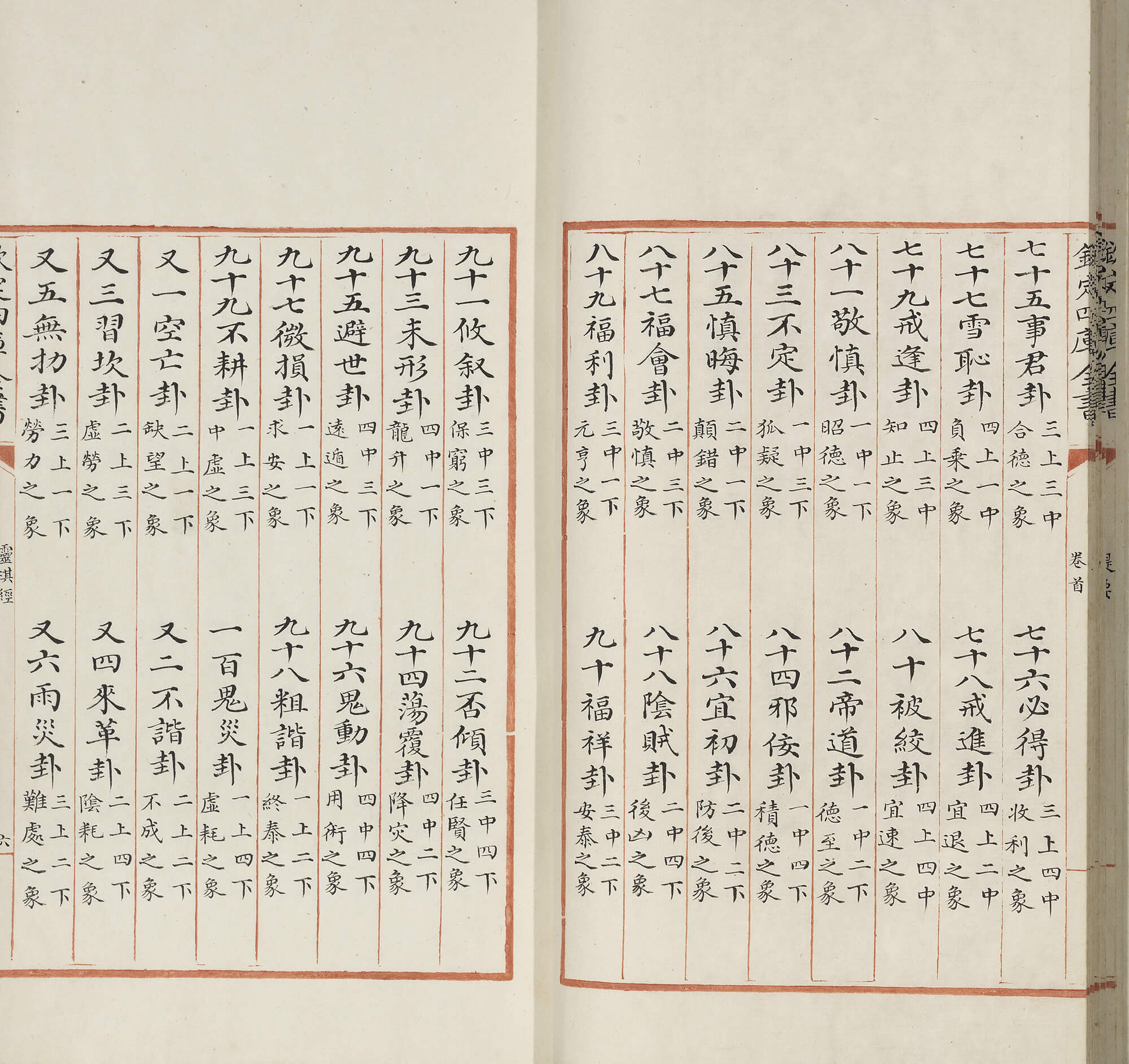

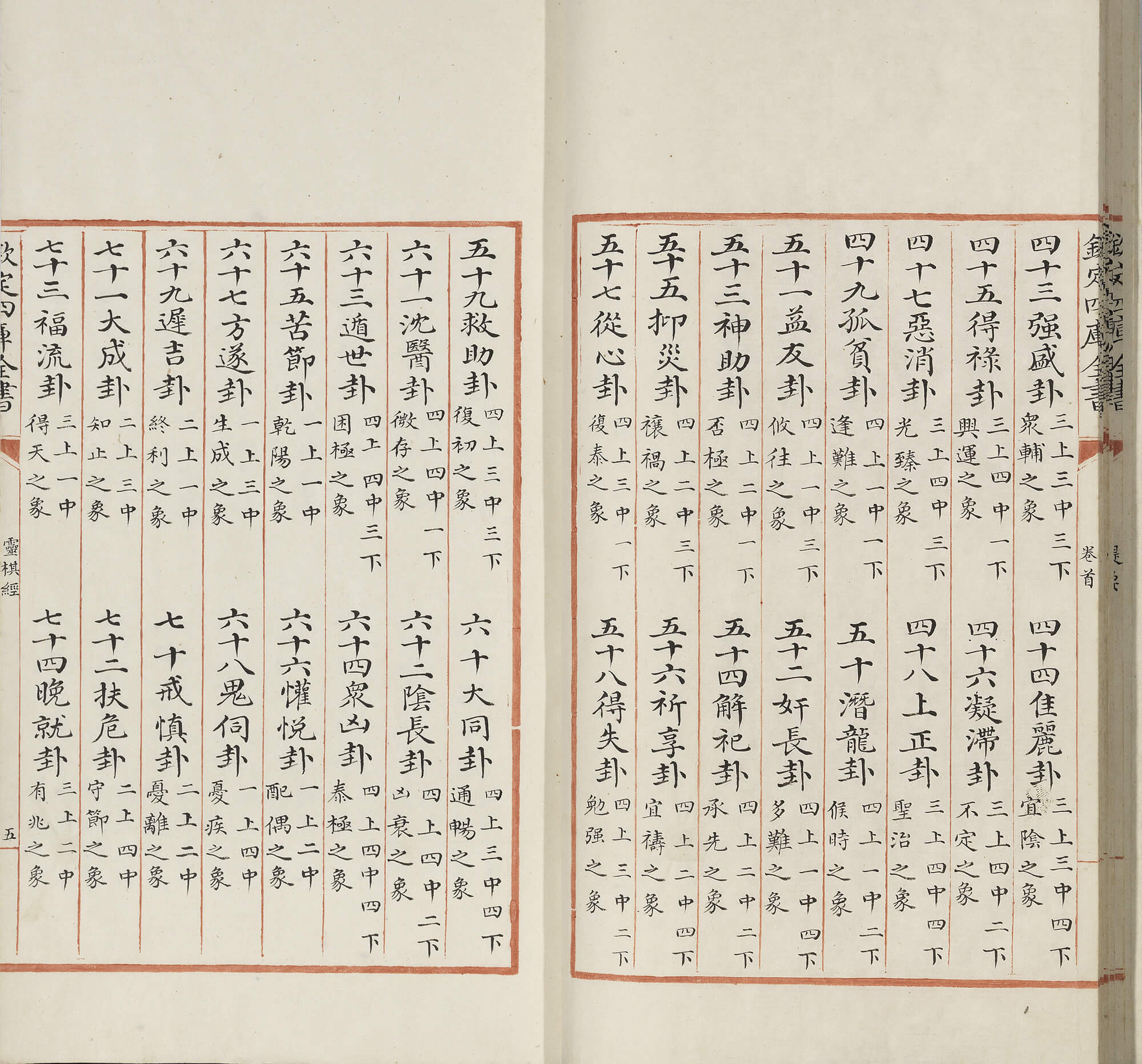

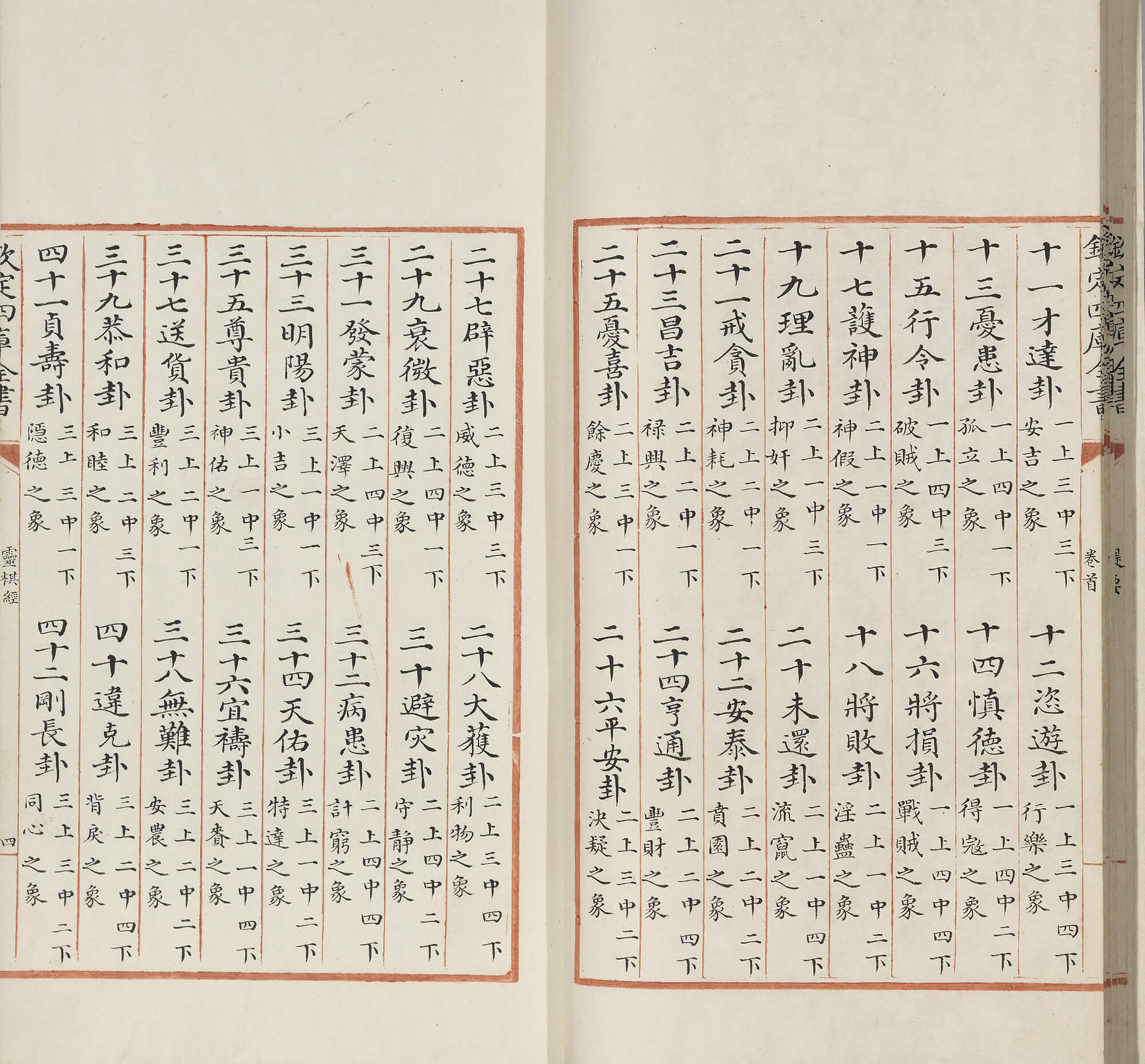

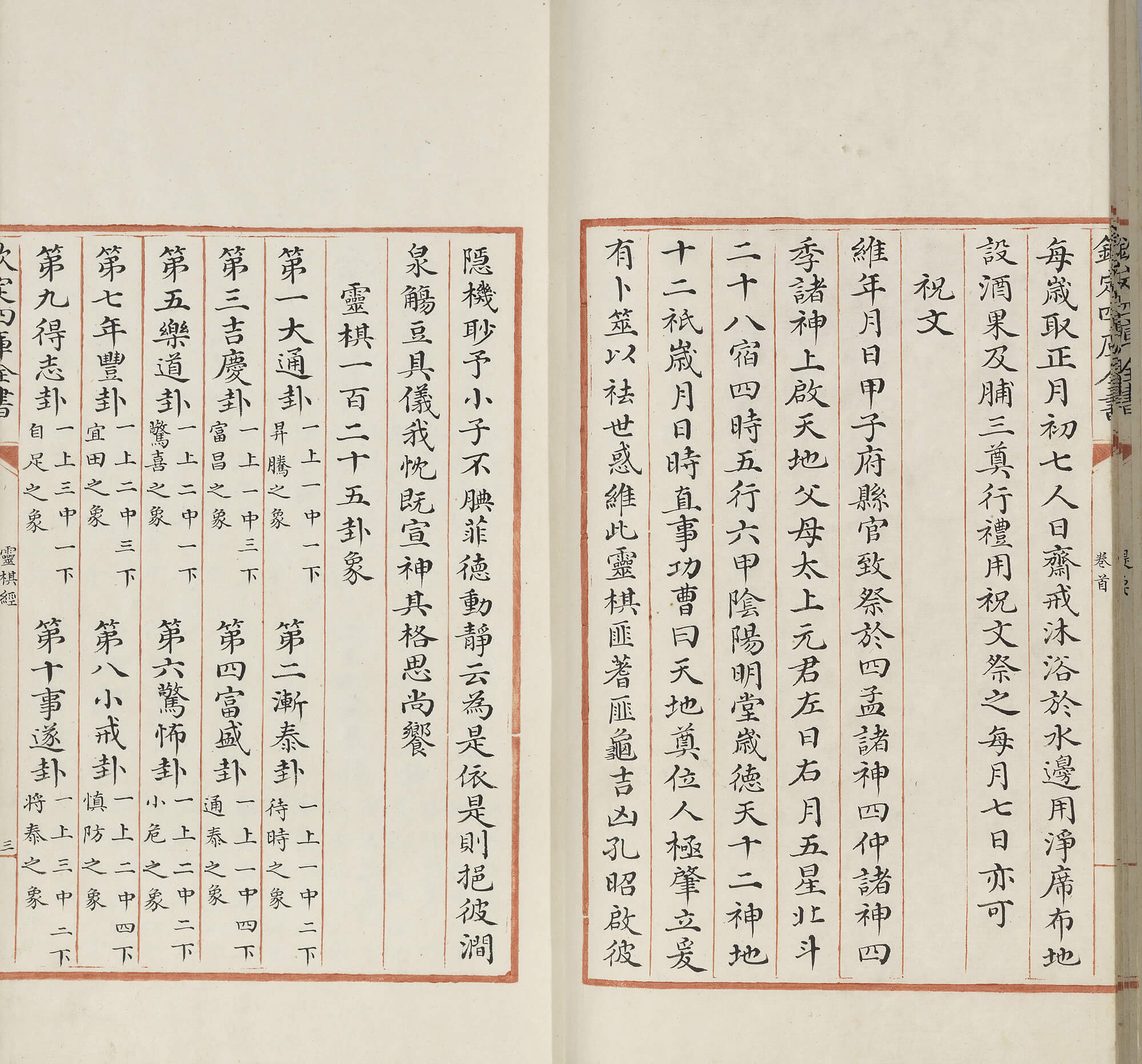

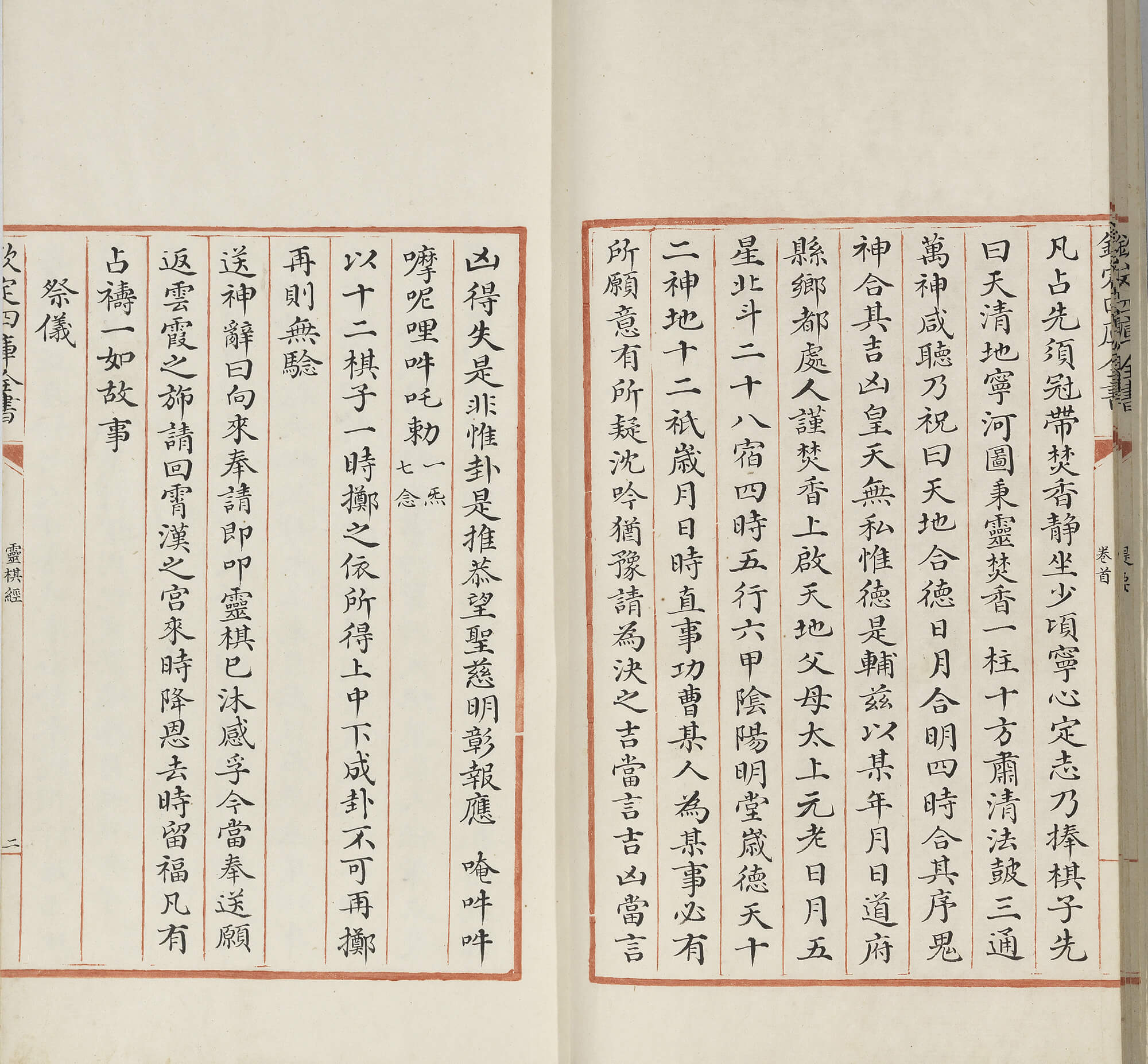

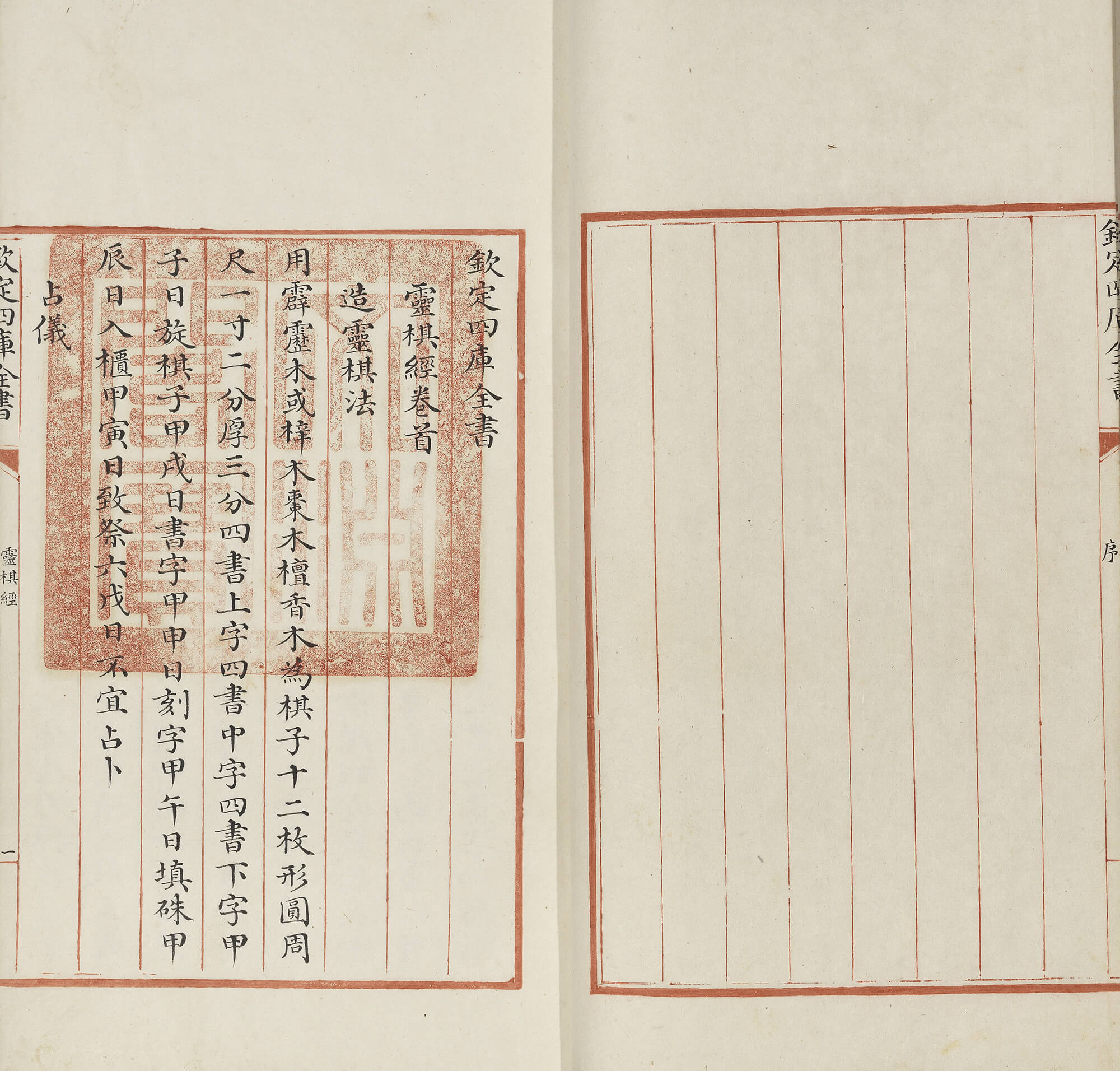

- 霊棊経

- 清乾隆間写文淵閣四庫全書本

- 書冊単頁:22×14.4

- 故庫017985、017986

- 国宝

『霊棊経』は古代の棋占卜の経典である。旧本は漢の東方朔(紀元前154-紀元前93)、或いは淮南王劉安(紀元前179-紀元前122)が編纂したとされるが、術士の言葉によるもので信憑性は低い。経文は四言卦辞からなる125卦で、『周易』の様式に倣っており、簡潔で理解しやすい。占卜のやり方は「上・中・下」という文字が彫られた特別製の棋子(駒)を各4個、計12個使い、香を焚いて祈祷してからまとめて投げ、文字の組み合わせから卦の意味を解釈し、吉凶禍福を占う。この本は陰陽の対立を占理に変え、古代の人々が棋子を使って天道を占った知恵や運命に対する想像力を表している。

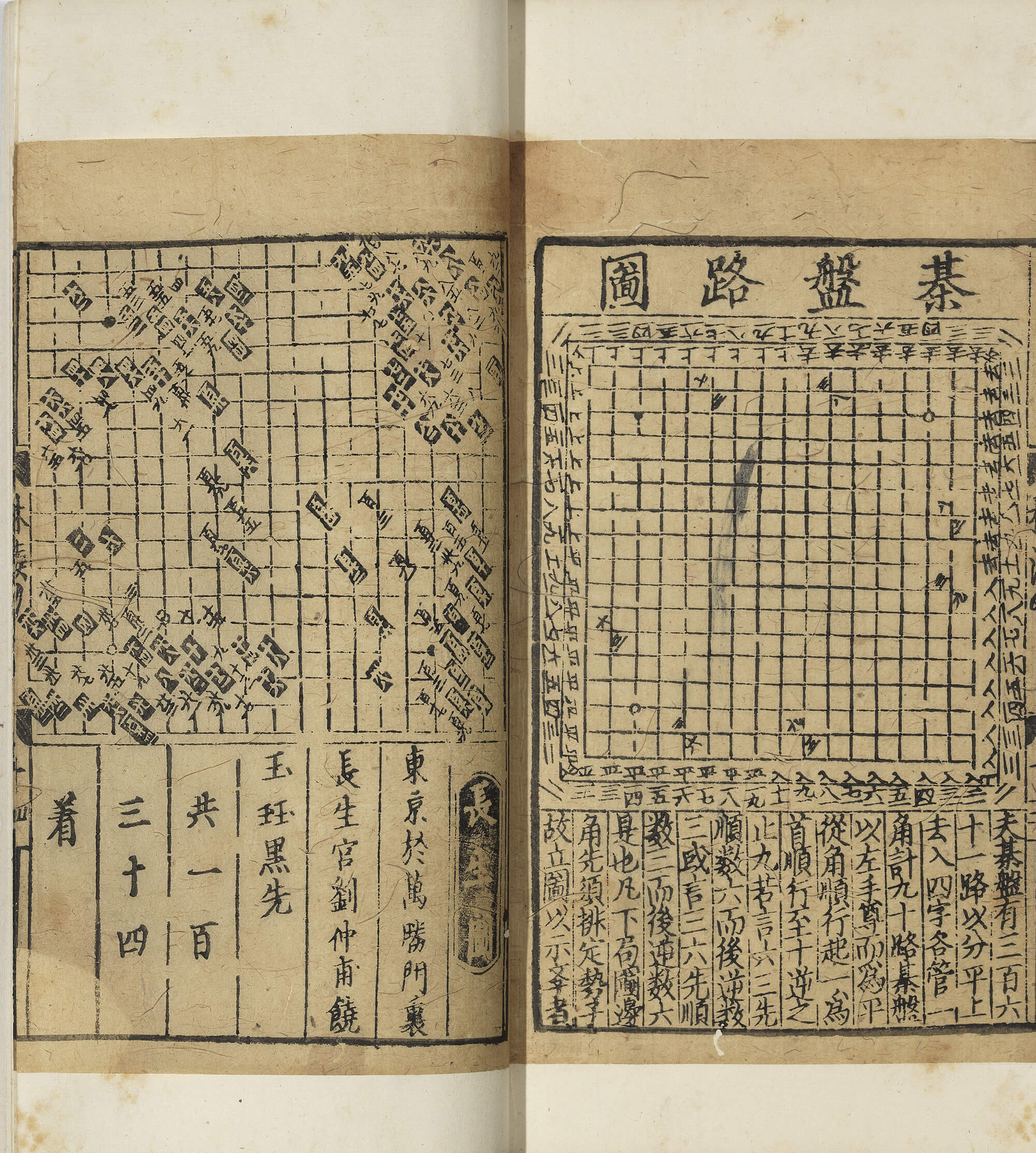

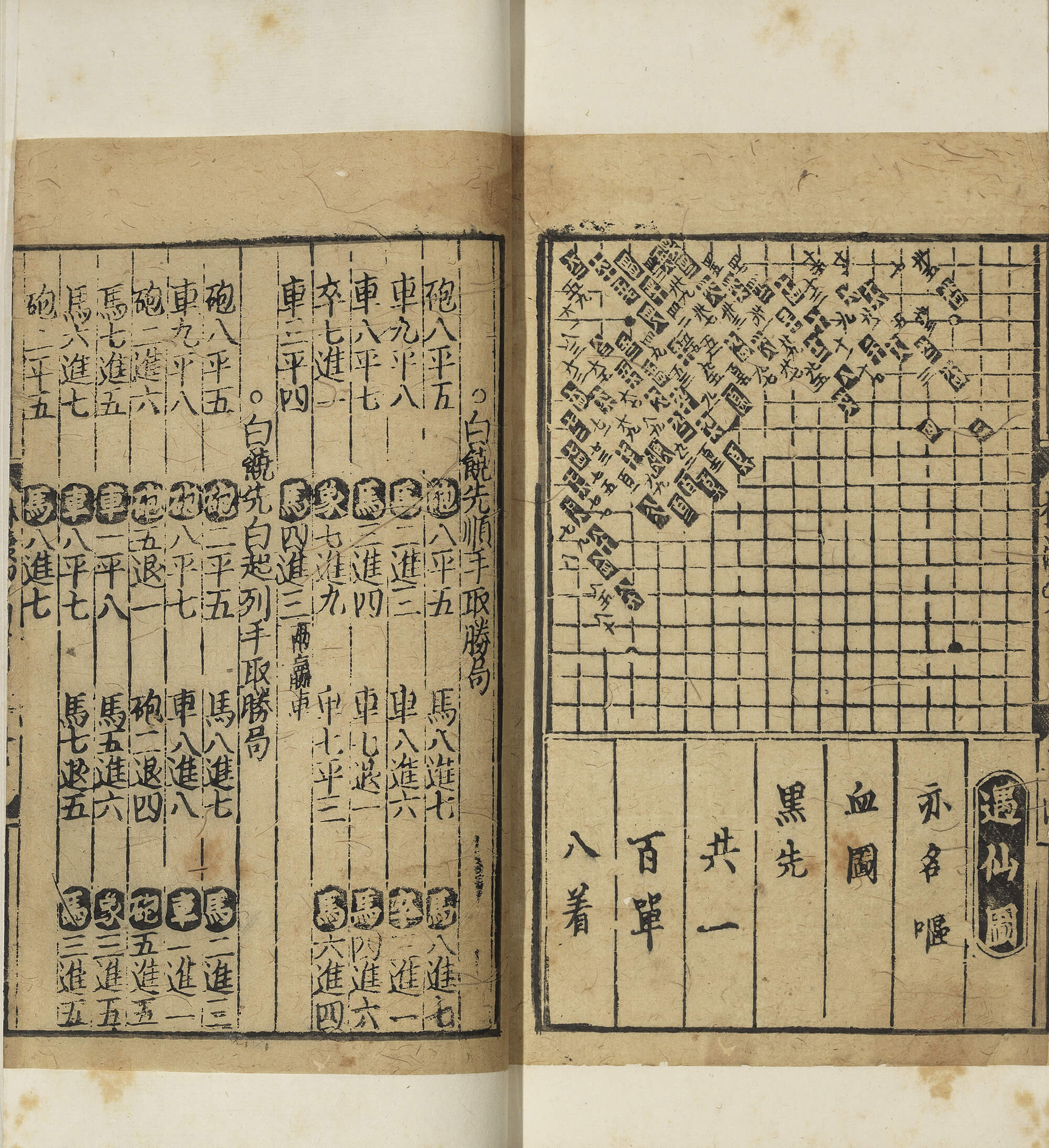

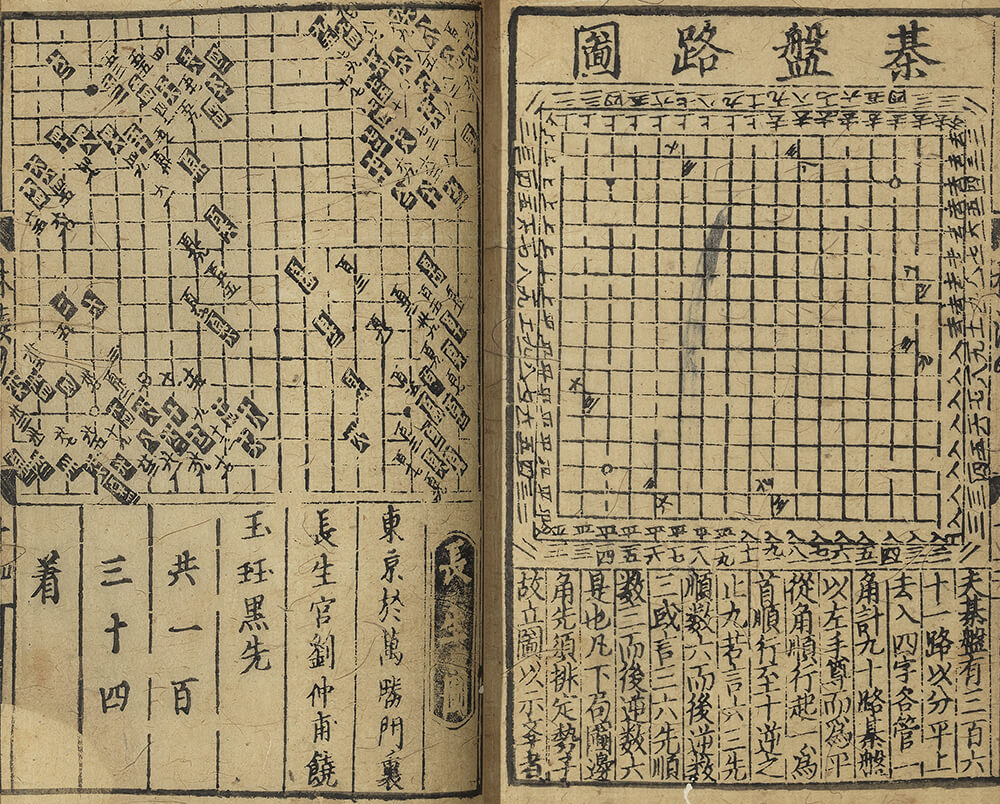

- 新編纂図増類群書類要事林広記

- 元至順間建安椿荘書院刊本

- 書冊単頁:17.3×10.5

- 故善004371、004372

- 重要古物

『事林広記』は宋末元初の文人陳元靚が編纂した、当時の暮らしに役立つ百科事典のような書籍である。内容は市井の暮らしのあれこれに焦点を当てた幅広いもので、挿絵も添えられており、元代初期の庶民の暮らしぶりを理解するための大切な資料である。囲碁については巻二「閑情」に書いてあり、「棋経十三篇」と有名な棋局が収録されているが、その中で最も有名なのが「遇仙図」である。この対局は宋代の棋待詔劉仲甫(不詳)によって行われたもので、劉仲甫が山中で対戦して負けた老婦人があまりにも強かったので、当時の人々は劉仲甫が出会ったのは仙人だろうと考え、「遇仙図」と言われるようになった。