喝茶

千年以來,喝茶不單純只是品嘗味道,還可以藉由「點茶」,來比試手藝。因應點茶而生的器具,如茶盞、水注與盞托等,逐漸成為宋人生活中不可或缺的道具。影響所及,甚至推波助瀾專書出版,教導人們製茶、選器、點茶、品飲的守則。

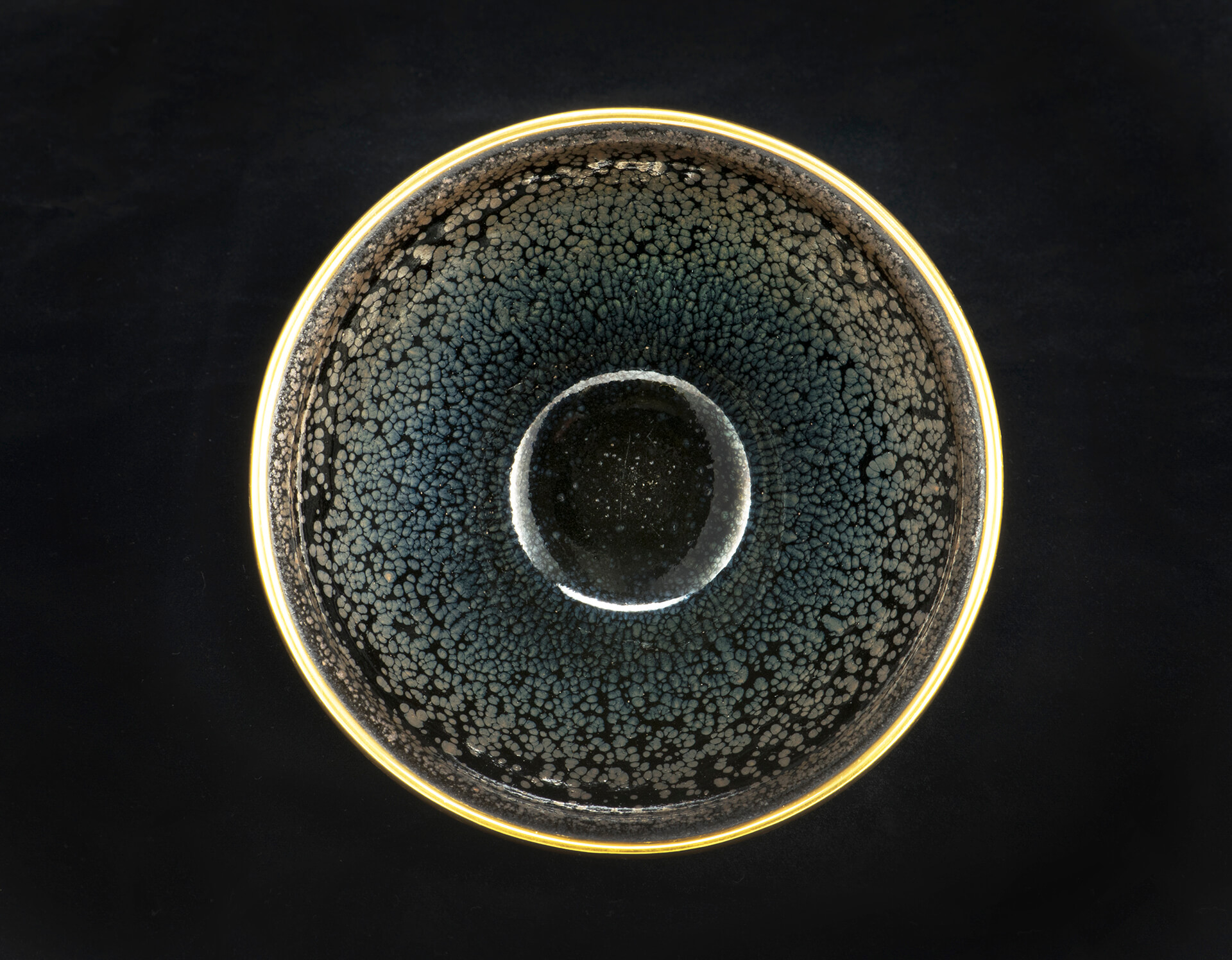

南宋 十二至十三世紀 建窯 油滴天目

- 大阪市立東洋陶磁美術館藏(住友集團捐贈/安宅收藏)

- 日本國寶

- 高:7.5 cm

- 口徑d:12.2 cm

- 底徑bd:4.2 cm

宋代流行的黑釉盞,自鐮倉時代(1185~1333)之後許多傳入日本,目前稱為「天目(或天目茶碗)」。南宋建窯的油滴天目在室町時代(1136~1573)便已大獲好評。茶碗內外佈滿銀色斑紋,散發藍色等光芒,如夢似幻。口沿鑲金釦,更添奢華。重349克,拿在手上穩定舒適。本件為關白豐臣秀次(1568~1595)舊藏,日後又經西本願寺、京都三井家與若狹酒井家收藏,是現存油滴天目的顛峰之作,被指定為日本國寶。

明 唐寅 畫烹茶圖

- 冊頁

- 高 17.1 cm

- 寬 54 cm

唐寅 (1470-1524) ,蘇州人。字伯虎,號六如。畫中主人安坐於松下茅屋 中,翹首望著屋外備水的童僕,似乎正在叮嚀什麼細節,此時小童也轉頭 應答。屋內桌上放置著茶具與書冊,另一間則可以見到香爐與瓶花。反映 出從宋代以來的悠閒生活方式,早已成為文人必備的基本涵養,即使在現 代也是一種高尚品味的表徵。

北宋至金 十二至十三世紀 定窯 白瓷三繫壺

- 口印「褚」字銘

- 高 11 cm

- 口徑 15.2 cm

- 底徑 7.1 cm

宋人飲茶存在煎茶和點茶兩種不同方式。煎茶延續自前人習尚,是將研細的 茶末,投入滾水中清煮,偶而也添加一點薑和鹽來調味。透過院藏〈攆茶 圖〉,可對照出白瓷三繫壺很可能是用來搭配風爐的煮茶器。生火的風爐和 煮茶的銚子,如同蘇軾詩中所言「摶爐石銚行相隨」,是文人隨身攜帶的茶 器。除了定窯產品之外,考古亦見四川省德陽縣清真寺窖藏出土的銀銚,和 陝西省藍田縣呂氏家族墓 (1093) 的石銚子。器口存在的「褚」字,或許是作 坊標記。

南宋 十二至十三世紀 唐物丸壺茶入(宗及丸壺)

- 京都大德寺龍光院藏

- 高 6.5 cm

- 口徑 3 cm

- 胴徑 6.4 cm

- 底徑 2.7 cm

- 照片攝影/渞 忠之

盛裝抹茶粉的小罐子在日本稱為「茶入」,是日本人特別重視的茶具。傳 入日本的中國茶入 (又稱「唐物茶入」),多半來自福建省福州市的洪塘窯 等地。本件原為堺地富商天王寺屋津田宗及(生年不詳 -1591)的收藏, 因此又名「宗及丸壺」。造型勻稱,褐色釉藥散發光芒,外觀美不勝收。 宗及曾侍奉織田信長與豐臣秀吉舉辦茶會,本件亦為由他傳給其次子江月 宗玩和尚 (1574-1643),日後由龍光院收藏的代表性茶入。

高麗 十二世紀 青瓷象嵌雲鶴紋碗

- 大阪市立東洋陶磁美術館 (李秉昌博士捐贈)

- 高 6 cm

- 口徑 17 cm

- 底徑 2.7 cm

北宋徐兢撰《宣和奉使高麗圖經》記載當時高麗人稱高麗青瓷為「翡色」,作者則盛讚其「近年以來,制作工巧,色澤尤佳」。日後高麗盛行象嵌青瓷,於青瓷鑲嵌白色與黑色的紋樣。本件為象嵌青瓷的代表作品,釉色美麗的青瓷茶碗內側以黑白鑲嵌圖案呈現三隻鶴鳥飛翔於雲間的模樣,如夢似幻。青瓷茶碗透過美麗釉色呈現精巧的象嵌技法,正是高麗茶具的精彩之處。全羅南道康津郡沙堂里窯址出土了類似的陶片。