展示概要

中国絵画の歴史は、人物・花卉翎毛・山水画といったジャンルが大きな柱となり、それぞれ典型が創造、展開されていきました。

人物画の典型は六朝から唐代(222-907)、すなわち、3世紀から10世紀の間、顧愷之や呉道子らによって作られました。これに対し、山水画は五代(907-960)のころ、地域性を反映する形で確立されました。荊浩や関同の絵は北方の風土から生まれ、董源・巨然らの画は江南の水郷風景が特徴となっています。花卉翎毛の分野においても、四川の黄筌と江南の徐煕により、それぞれ違った風格が形成されました。

宋時代(960-1279)の山水画では范寛・郭煕・李唐がそれぞれ既に確立された模範に沿いつつ、新たな模範を創り出しました。又、芸術を好む皇帝たちの提唱のもとに、宮廷画院は活気を呈しました。当時の画家たちは自然の観察を重んじ、さらに「詩意」を添えて、その作品が持つ含みと境地を強調しました。こうした観察は次第に、建築や船・車などの機械の構造を主体とした絵画の類へと発展し、11世紀以後、飛躍的に発展しました。詩意への強調は、南宋時代、詩書画一体となった冊頁の精品を生み出しました。また、宋代の文人も芸術の表現理念を「形似」以外に範疇を広げ、文人画は新しい風格をなしました。

元代(1279-1368)の趙孟頫や元四大家(黄公望・呉鎮・倪瓉・王蒙)によって代表される文人画は、復古主義が基調となりました。この復古によって生み出された様々な画風は、絵画史上、重要な模範となり、明清以後の展開に大きな影響を与えました。

明代(1368-1644)以後は、異なった地域の画風が確立され、芸術の発展の流れの中で、重要な節目となりました。蘇州の「呉派」が元四大家の画風を基礎として優雅な文人の画風を形成したのに対し、浙江省や福建省出身者を中心とする「浙派」は、多くが宮廷絵画を脱出し、南宋画の典型を粗放な水墨画へと発展させました。明末の董其昌、清初の王時敏・王鑑・王原祁らはその後の発展に大きな影響をもたらした「正統派」を形成し、古典の集大成を筆墨によって自然を再現しました。

清代(1644-1911)の皇帝は「正統派」の画風を重視したのみならず、ヨーロッパの宣教師がもたらした西洋画法にも関心を寄せ、立体表現や透視遠近には新たな展開が見られました。地方の揚州などでは、高度に商業化された市場を背景に「怪」「奇」を標榜する画家たちが活躍しました。自ら「非正統派」と位置付けた彼らの絵画は、後の時代に変革を追求する典型として理解されました。

展示作品解説

伝宋人 歳朝図

「歳朝」とは、一歳(年)の始まりを指し、一年を通して万事滞りなく、幸運に恵まれるようにとの願いが込められている。この絵には、川岸で羽根を休める番の雉が描かれている。その傍らに咲く水仙や椿、梅などが、青々とした竹によく映えており、着色にも典雅な趣がある。

宋人画と伝えられていたが、筆致や色調、山水画と融合させた花鳥画の構図から判断すると、明代の宮廷画家呂紀(1429頃-1505)の画風に影響を受けた作品だと考えられる。また、この作品は東京国立博物館所蔵の呂紀「四季花卉図」の春夏秋冬4作の4幅目にあたる冬景色と、モチーフや構図などがよく似ている。この絵もおそらく一揃いの四季花鳥画の一つで、冬景を描いたものなのだろう。

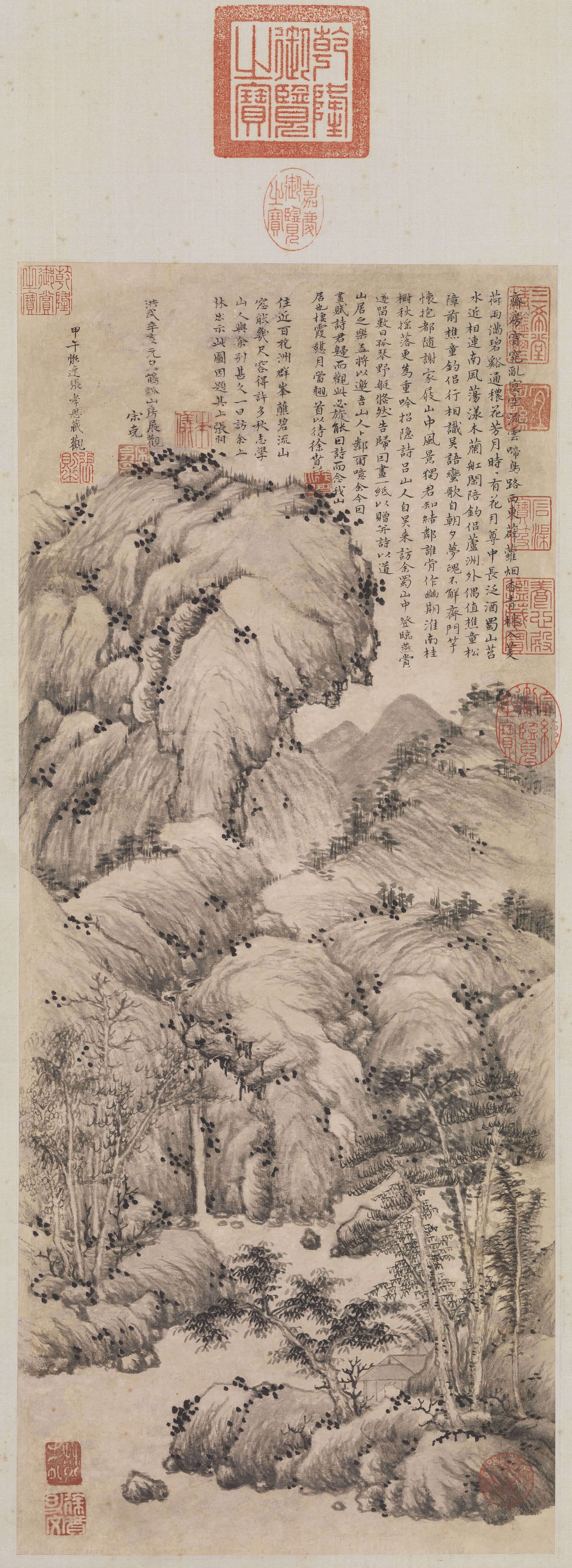

明 徐賁 蜀山図

徐賁(1335-1380),字幼文,號北郭生。張士誠抗元,招為僚屬,與張羽避居湖州蜀山(今浙江吳興弁山南)。徐賁(1335-1380)、字は幼文、号は北郭生。元代末期に決起した張士誠に僚友として招かれたが、乱を避けて張羽とともに湖州蜀山(現在の浙江省呉興区弁山南)に居を移した。

蜀山で暮らしていた徐賁のもとに呉から来訪した友人「呂山人」のため、この「蜀山図」を描き、題詩も贈った。張羽は詩跋でこの絵を「志学山人」と題していることから、この絵を贈られた人物が、徐賁や張羽、宋克らとともに「北郭十友」の一人に数えられた呂敏であると知れる。呂敏、字は志学、元末明初の道士、詩人。画中に宋克が洪武辛亥(1371)と記しているため、それ以前に完成した作品である。

展示作品リスト

| 年代 | 作者 | 作品名 | 形式 |

|---|---|---|---|

| 伝唐 | 閻立徳 | 問道図 | 冊 |

| 宋 | 無款 | 雪竹寒禽 | 冊 |

| 伝宋 | 林椿 | 四季花卉 | 卷 |

| 伝宋 | 陳容 | 雷雨升龍/雲煙攬勝 | 冊 |

| 伝元 | 趙孟頫 | 酔菊図 | 卷 |

| 伝元 | 無款 | 叢菊図 | 軸 |

| 伝宋 | 無款 | 歳朝図 | 軸 |

| 元 | 巴顔布哈 | 古壑雲松図 | 軸 |

| 伝元 | 無款 | 画劉海蟾像 | 軸 |

| 伝元 | 無款 | 太行雪霽図 軸 | 軸 |

| 明 | 徐賁 | 蜀山図 | 軸 |

| 伝明 | 冷謙 | 群仙図 | 卷 |

| 明 | 沈周 | 落花図并詩 | 卷 |

| 明 | 武宗 | 画哈叭驚蝉図 | 軸 |

| 明 | 藍瑛 | 倣王蒙巌壑高士/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣劉松年風雨帰舟/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣倪瓚汀樹遙岑/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣李唐山水/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣巨然山水/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣黄公望山水/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣関仝山水/山水冊 | 冊 |

| 明 | 藍瑛 | 倣方従義奇峰白雲/山水冊 | 冊 |

| 明 | 陳洪綬 | 画梅竹図 | 成扇 |

| 明 | 呉令 | 画打魚図 | 成扇 |

| 清 | 宋駿業 | 林亭煙岫 | 軸 |

| 清 | 王翬 | 画瀟湘聴雨図 | 軸 |

| 清 | 王原祁 | 倣倪黄山水 | 軸 |

| 清 | 赫奕 | 禁園秋霽 | 軸 |

| 清 | 周鯤 | 画応鐘協律 軸 | 軸 |

| 清 | 余省 | 画大呂星回 軸 | 軸 |

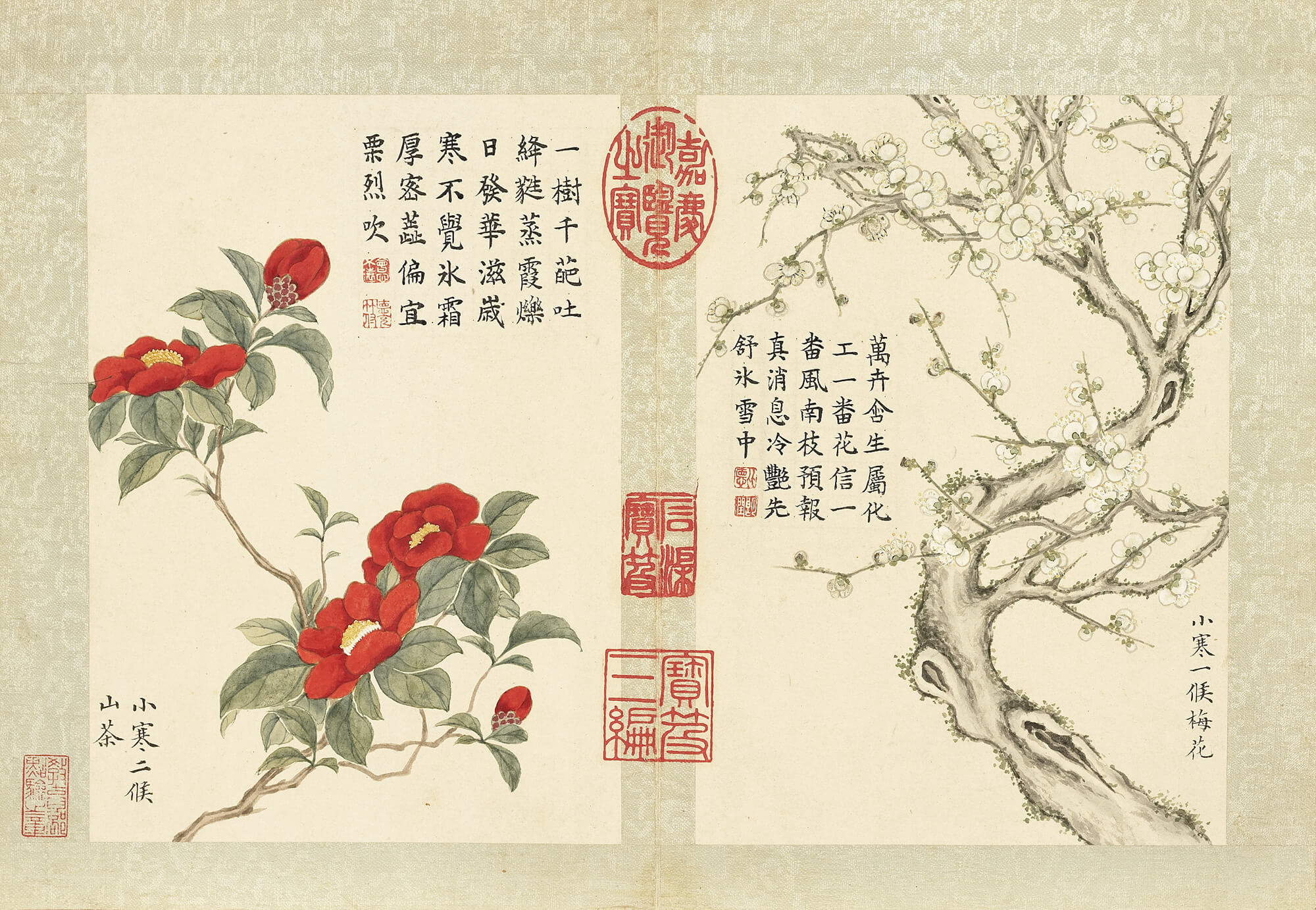

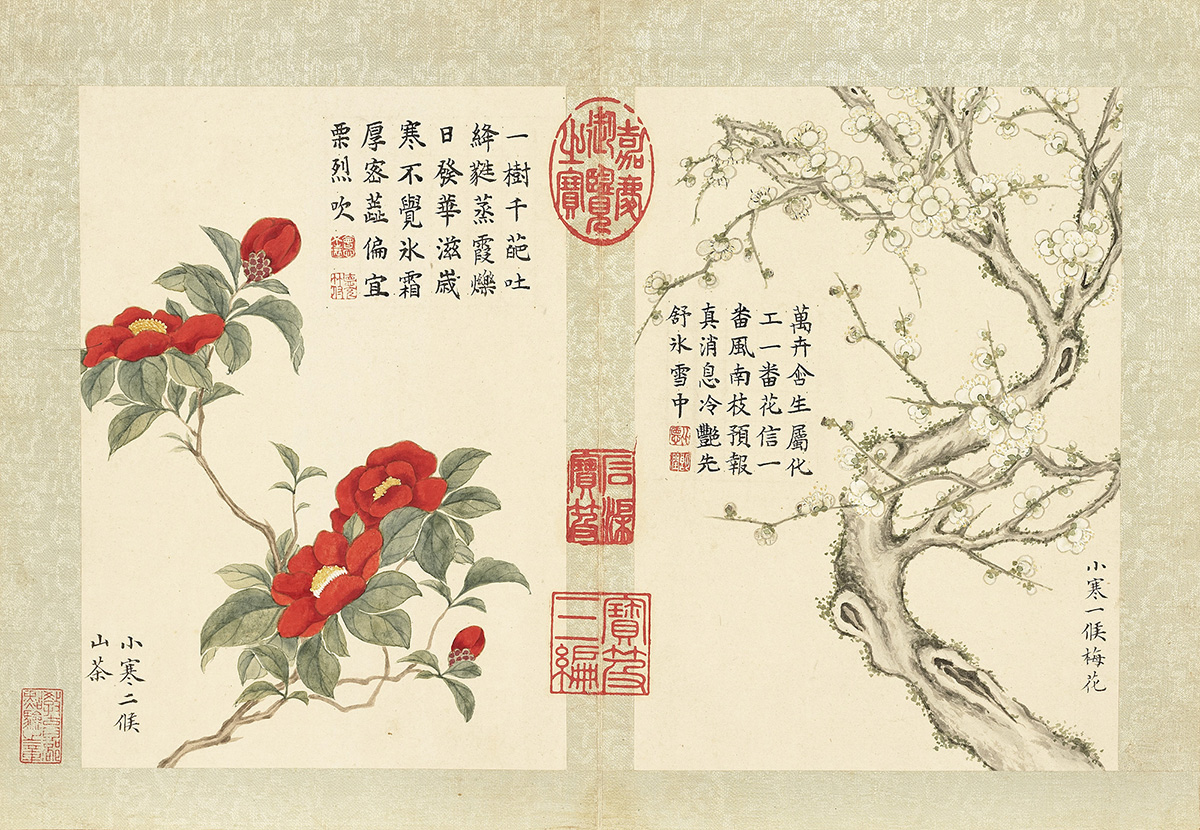

| 清 | 董誥 | 小寒一候梅花;小寒二候山茶/画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 小寒三候水仙;大寒一候瑞香/画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 大寒二候蘭花;大寒三候山礬/画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 立春一候迎春;立春二候桜桃/画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 立春三候望春;雨水一候菜花/画二十四番花信風図 | 冊 |

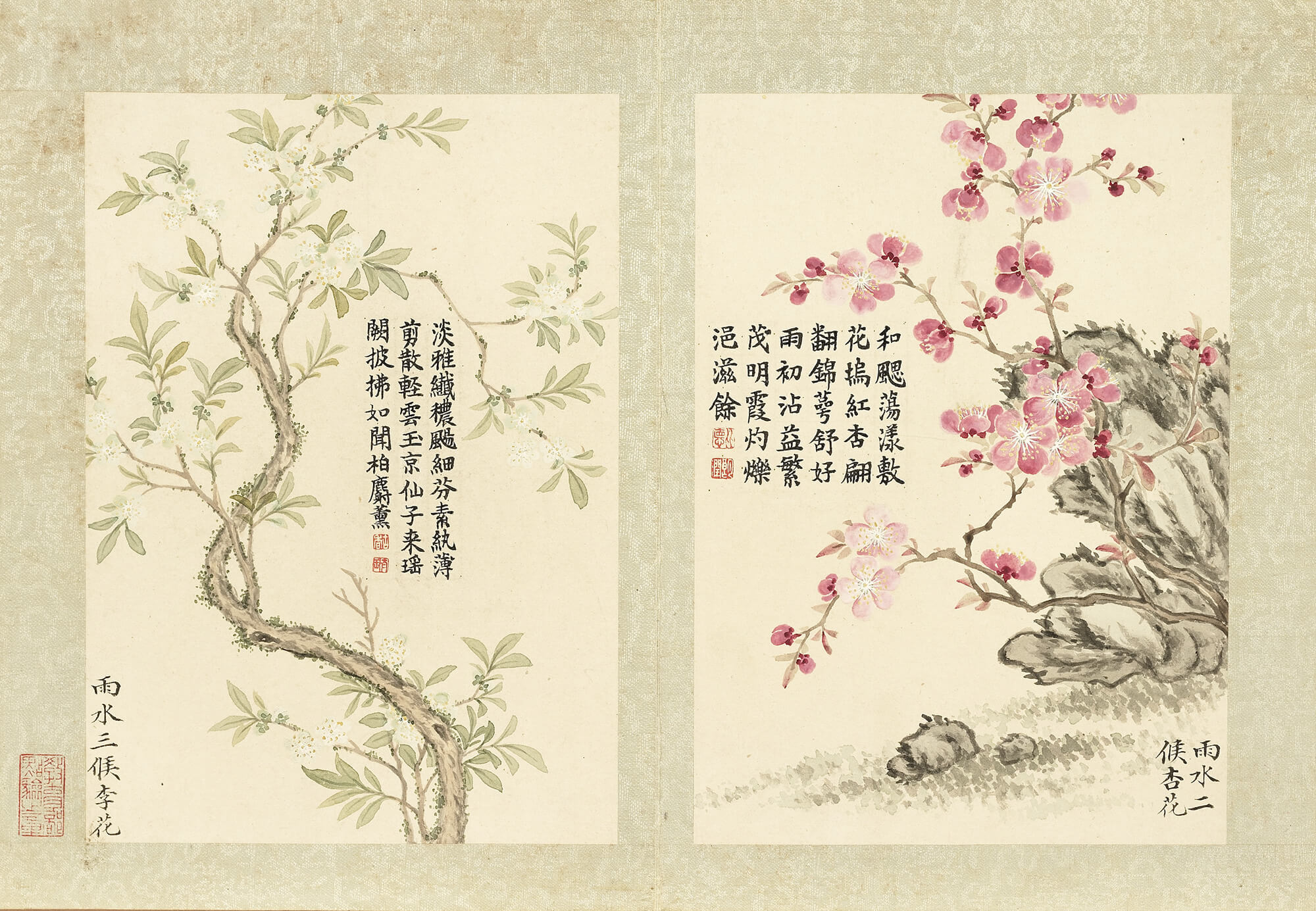

| 清 | 董誥 | 雨水二候杏花;雨水三候李花/画二十四番花信風図 | 冊 |

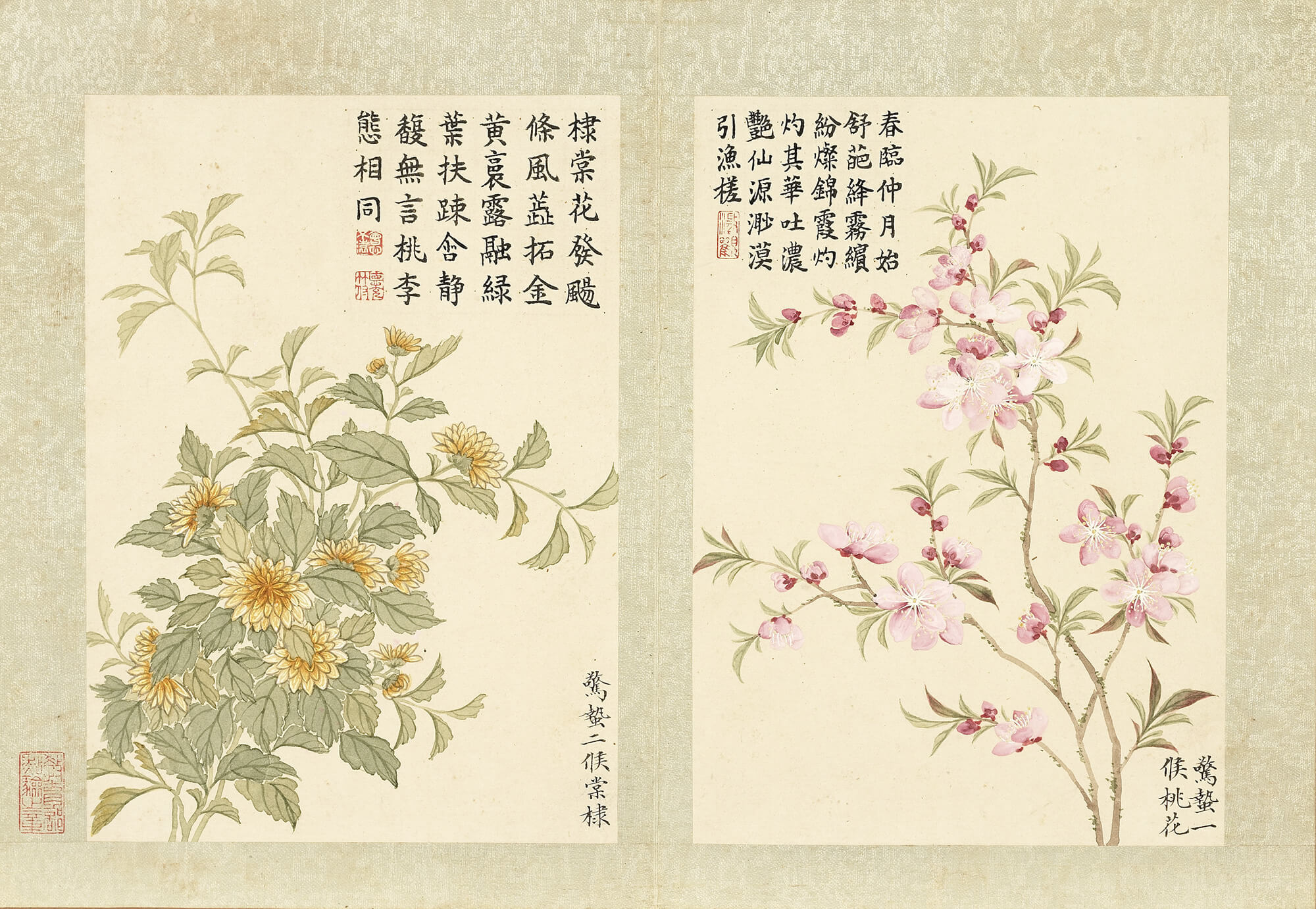

| 清 | 董誥 | 驚蟄一候桃花;驚蟄二候棠棣/画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 驚蟄三候薔薇;春分一候海棠/画二十四番花信風図 | 冊 |

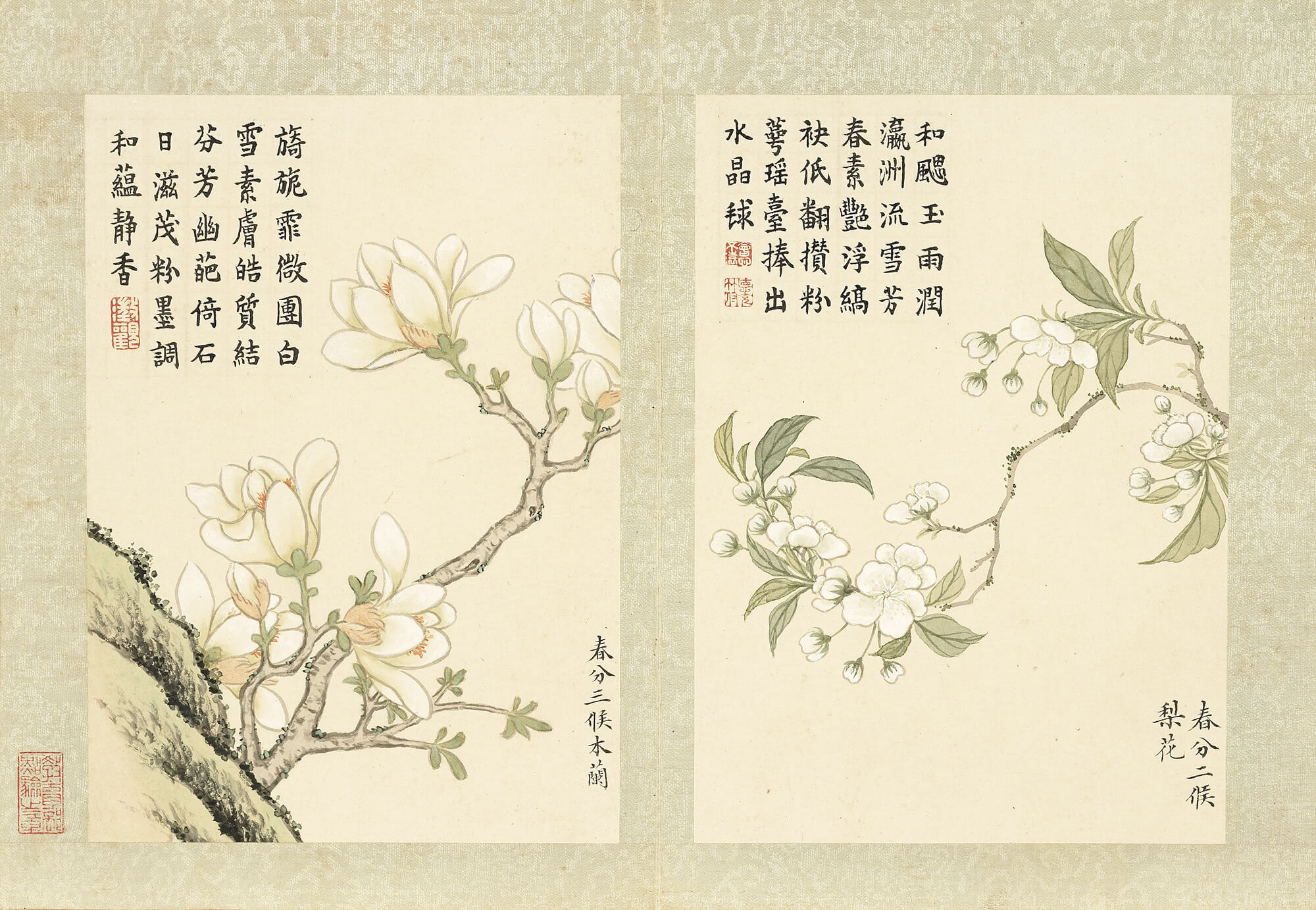

| 清 | 董誥 | 春分二候梨花;春分三候木蘭/董誥画二十四番花信風図 | 冊 |

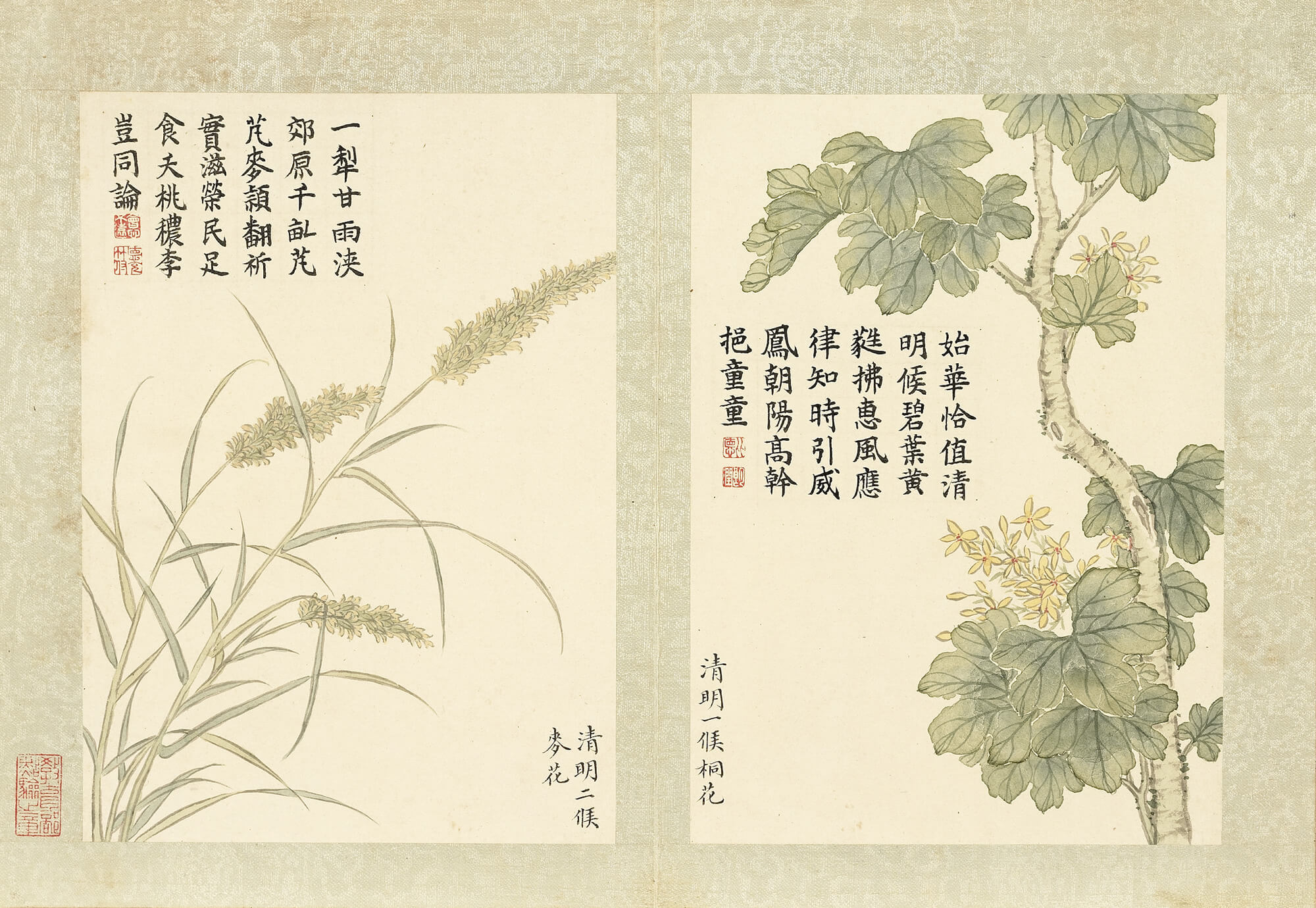

| 清 | 董誥 | 清明一候花;清明二候麦花/董誥画二十四番花信風図 | 冊 |

| 清 | 董誥 | 清明三候柳花;穀雨一候牡丹/董誥画二十四番花信風圖 | 冊 |

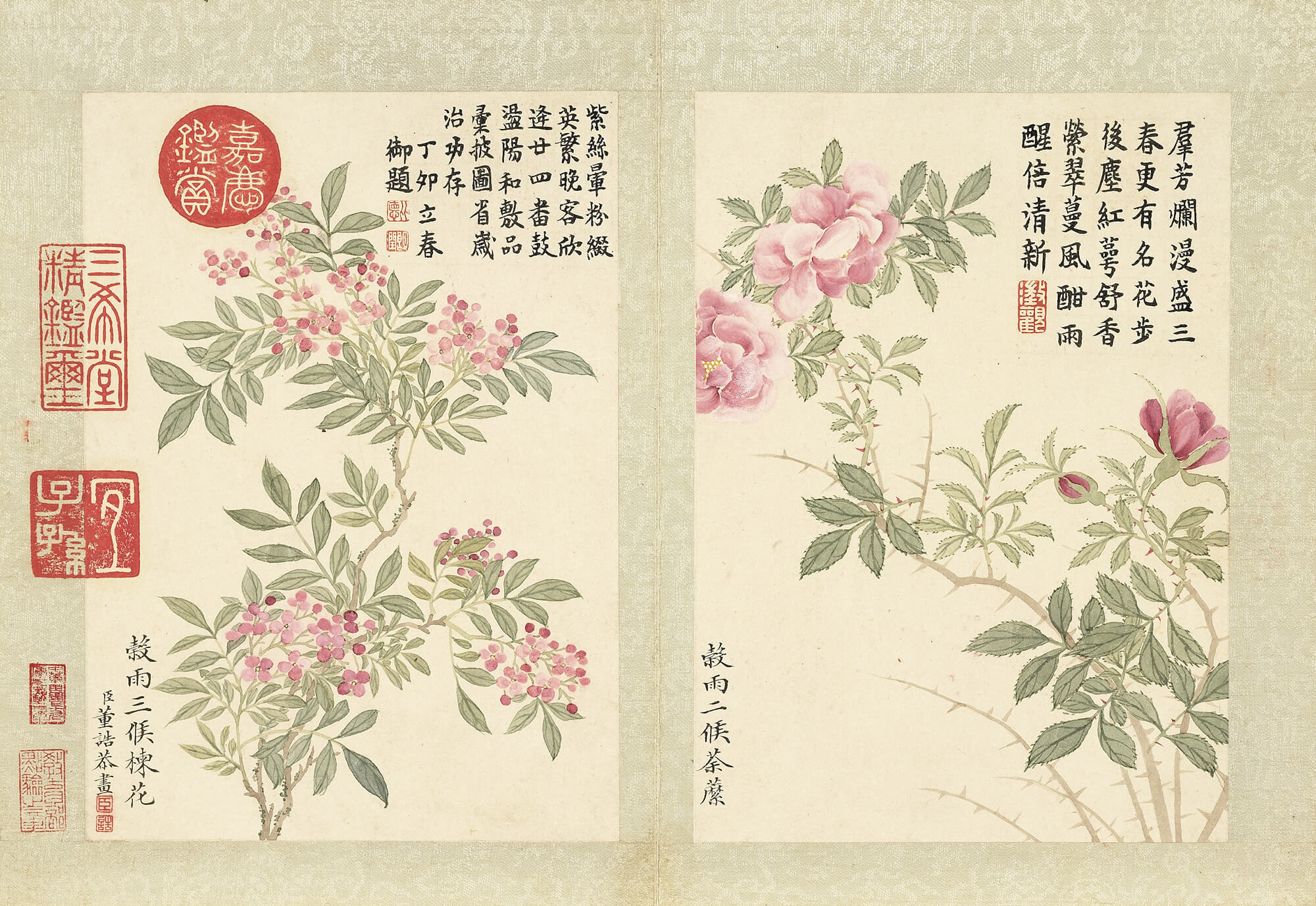

| 清 | 董誥 | 穀雨二候荼蘪;穀雨三候楝花/董誥画二十四番花信風図 | 冊 |

| 民国 | 呉湖帆、陸抑非、俞子才、朱梅村、張子靖、呉少蘊 | 五清図 軸 | 軸 |