展示概要

書法とは、漢字文化圏特有の芸術であり、古くから中国文化の伝統の中で体系化され、日常生活にも深く根付き、古今を通じて人々に親しまれています。古より今に至る中国書道史発展の過程には、多くの人々が深い関心を寄せており、この度の特別展はそれらをご覧いただくために企画されました

秦漢時代(前221-220)は書道の発展における重要な転換期です。まず夏、殷、周三代以来、枝分かれしていた古文と大篆、銘刻が統一され、標準的な書体─小篆が誕生しました。一方、春秋戦国時代に登場した隷書は篆書が簡略化されつつ成熟し、漢代には一般的な書体となりました。簡略化を推し進める風潮が盛んになるにつれ、隷書も変化と分化を繰り返し、その結果、草書と行書、楷書が生まれました。書体は絶えず変遷を繰り返し、魏晋南北朝(220-589)に至ると、過渡的な書風や書体の入り混じった表現が現れるなど、長い年月をかけて変化する中で、結体や筆法が自ずと規律化されていく様子が見てとれます。

続く隋唐時代(581-907)も重要な時期の一つにあたります。政治上の統一によって南北各地の書風が合流し、筆法が完成され、楷書が歴代を通じて使用される書体となりました。宋代(960-1279)以降、著名な書家の書蹟を後世に伝えるため、法帖が盛んに作られるようになりました。しかし宋代の書家は古典の継承だけでは飽き足らず、自分の個性や自然の趣を表現しようとしました。

元代(1279-1368)に至ると、復古が提唱され、晋唐時代の書法の伝統が継承された一方、伝統に束縛されない意識もしだいに高まり、明代(1368-1644)になると、縦横に筆を揮う奔放な書風が登場しました。明人の書は非常に多彩な様相を呈し、行草書の表現は特に自由奔放で、当時のあくまで伝統に則った書法と対比をなしています。その間に個性を発揮して自らの書風を確立した書家も時代の波に呑まれることなく自己表現の道を歩みました。

清代(1644-1911)以降は、三代及び秦漢時代の古文や篆書、隷書などが相継いで出土しました。これは書法にとっては天の恵みだったと言えましょう。実証的な考証学が勃興する中、書道界にも金石学が興り、刻石と法帖を照らし合わす事によって、書法の発展に古今の繋がりが見出せるようになったばかりでなく、篆書と隷書から古きを学びつつ新しい創造を目指すことが可能となり、新たな方向性が導き出されたのです。

展示作品解説

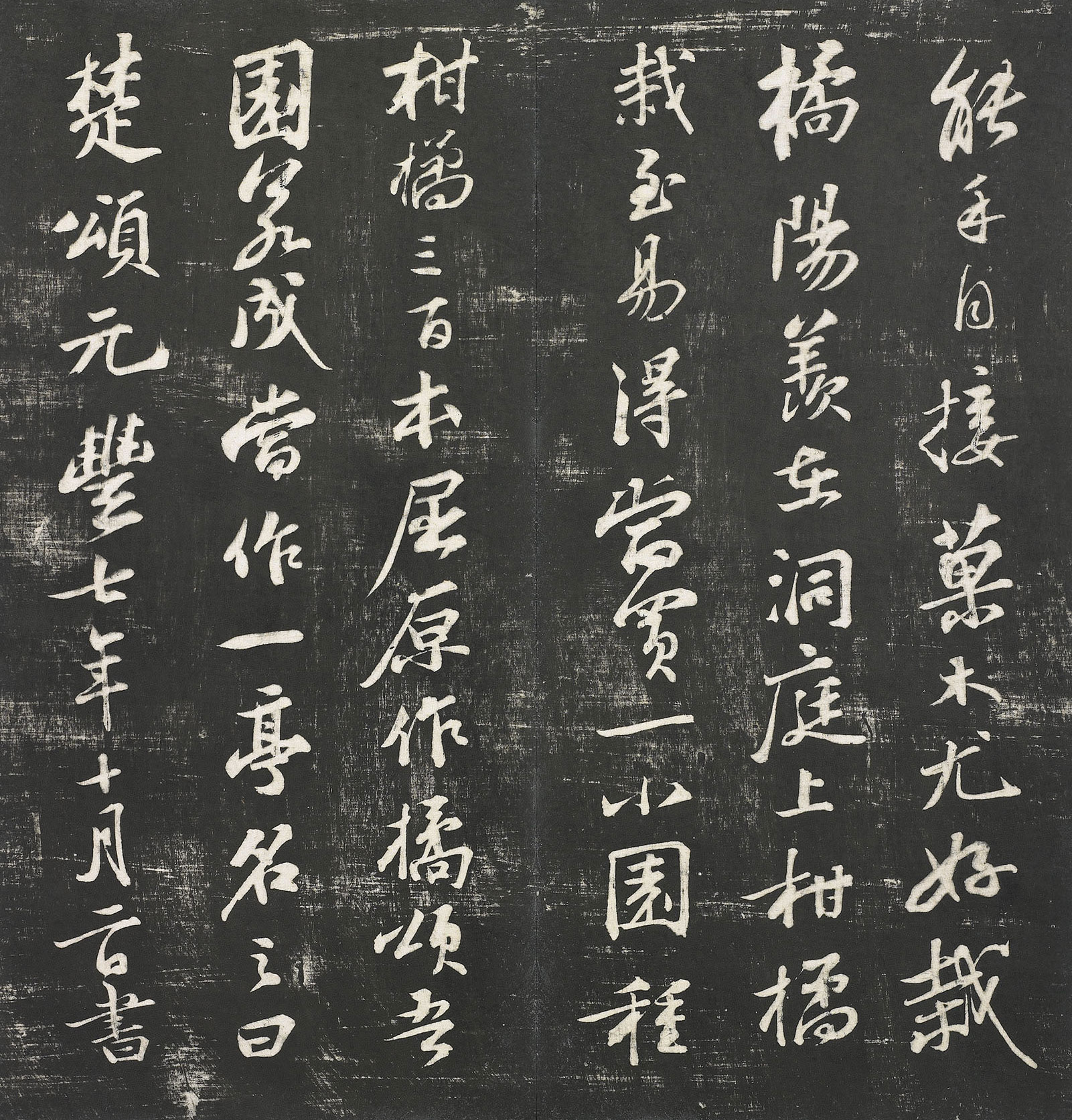

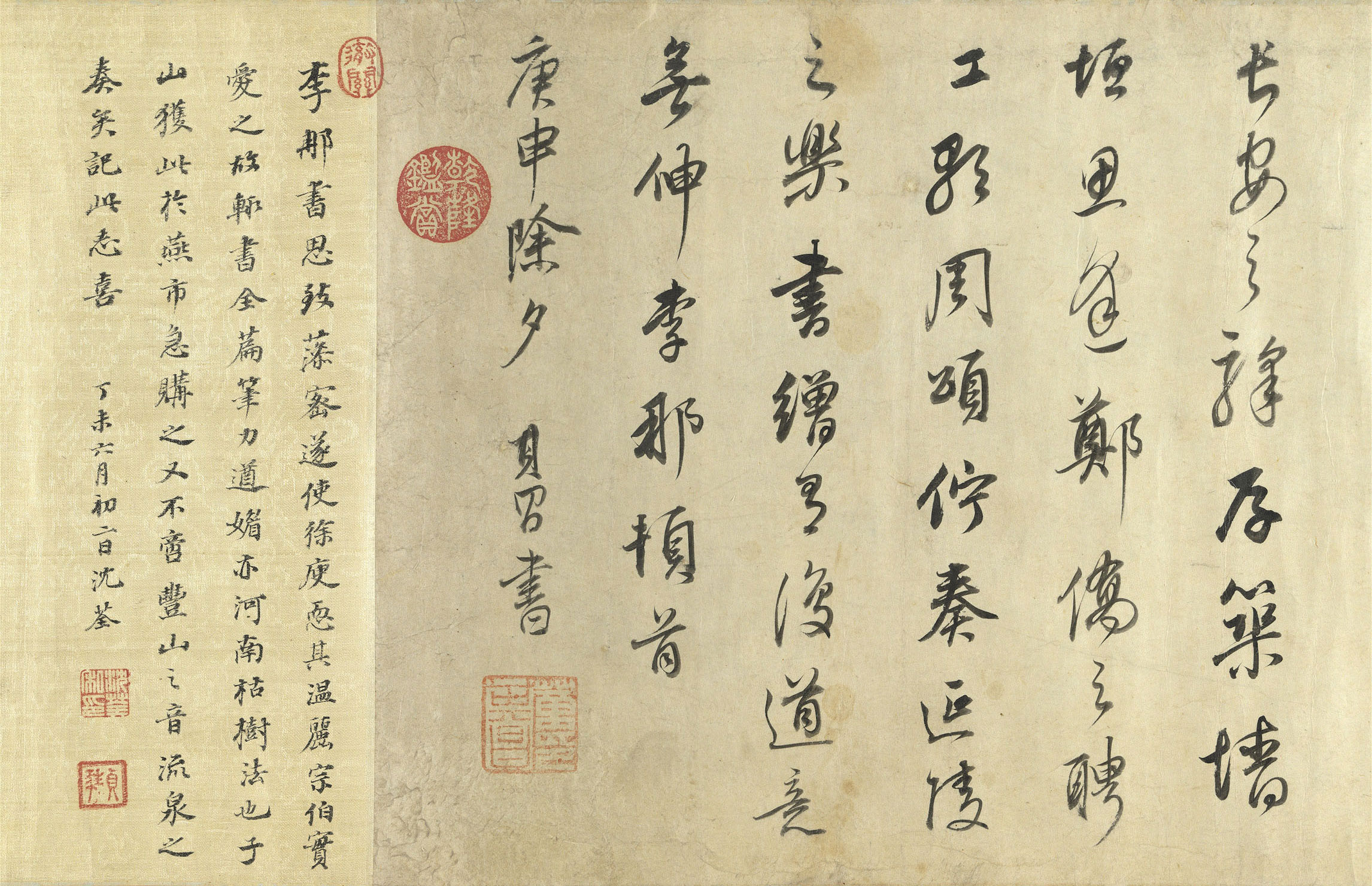

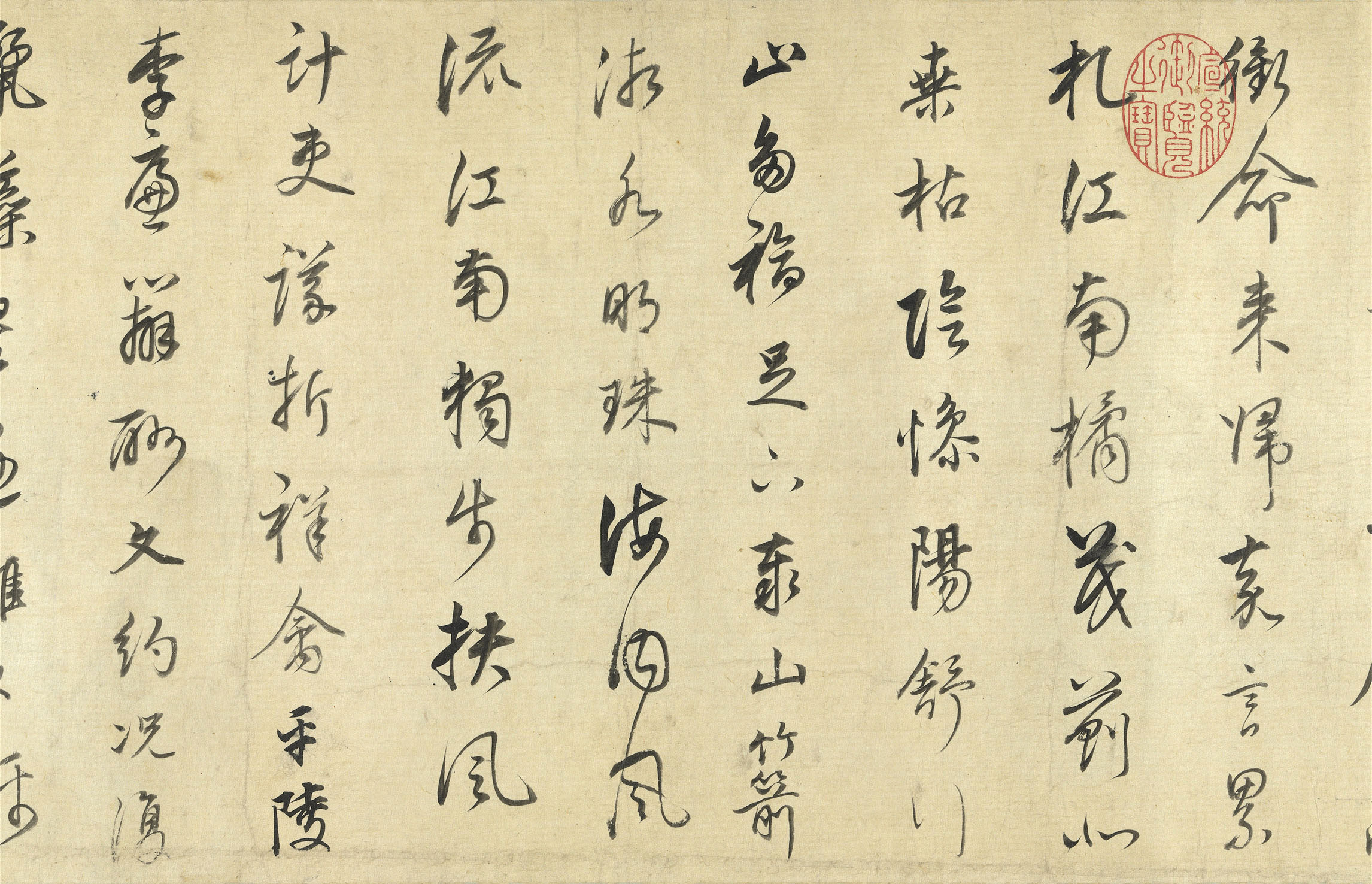

宋 蘇軾 楚頌帖

蘇軾(1037-1101)、字子瞻、号は東坡、北宋四大書家の一人。

1084年、蘇軾は陽羨(現在の江蘇省宜興市)を旅した。船上で書いた「楚頌帖」には、この地に蜜柑を植え、東屋を築きたいという自身の心情が記されている。しかし、原蹟は失われてしまい、刻本があるのみである。全文が行書で書かれている。線の円転箇所は豊かだが抑制された感もある。方折箇所は断然として力強い。字体は大小の文字が交錯し、次第に大きさを増して突然終了する。章法はごく自然で、作為的な感が一切ない。興にまかせて気の向くままに書した佳作である。

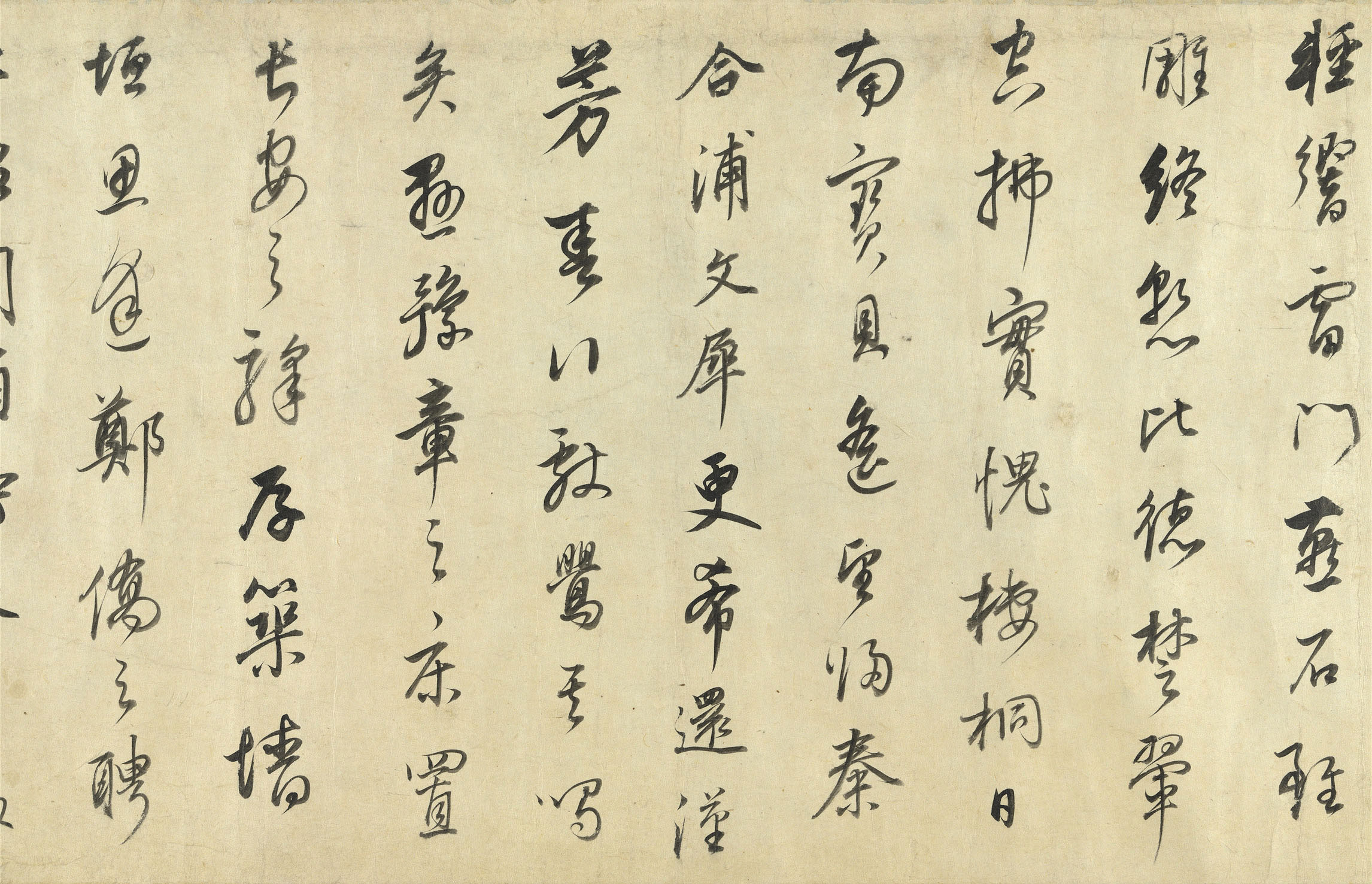

元 趙孟頫 柔毛帖

趙孟頫(1254-1322)、元代文人書画の主導者的人物。その芸術復古理論は大きな影響を与えた。

「柔毛帖」は、もともとは贈答品に添えられた尺牘(書簡)だった。「柔毛」は羊、「牟粉」は小麦粉を指す。全文が行書で書かれているが、章草も交じる。字体の大きさや線の太さは変化に富み、行気(文字間や行間の繋がりや流れ)も端正に整っており、章法の交錯も味わい深い。この書風の源流は王羲之(303-361)だが、力を込めて断然と筆を置き、筆先が露わになる筆法をしばしば用いており、線の中の鋭角や円転、軽快な線の繋がりが相互に映えて、流れるように滑らかで、柔らかな美を増している。

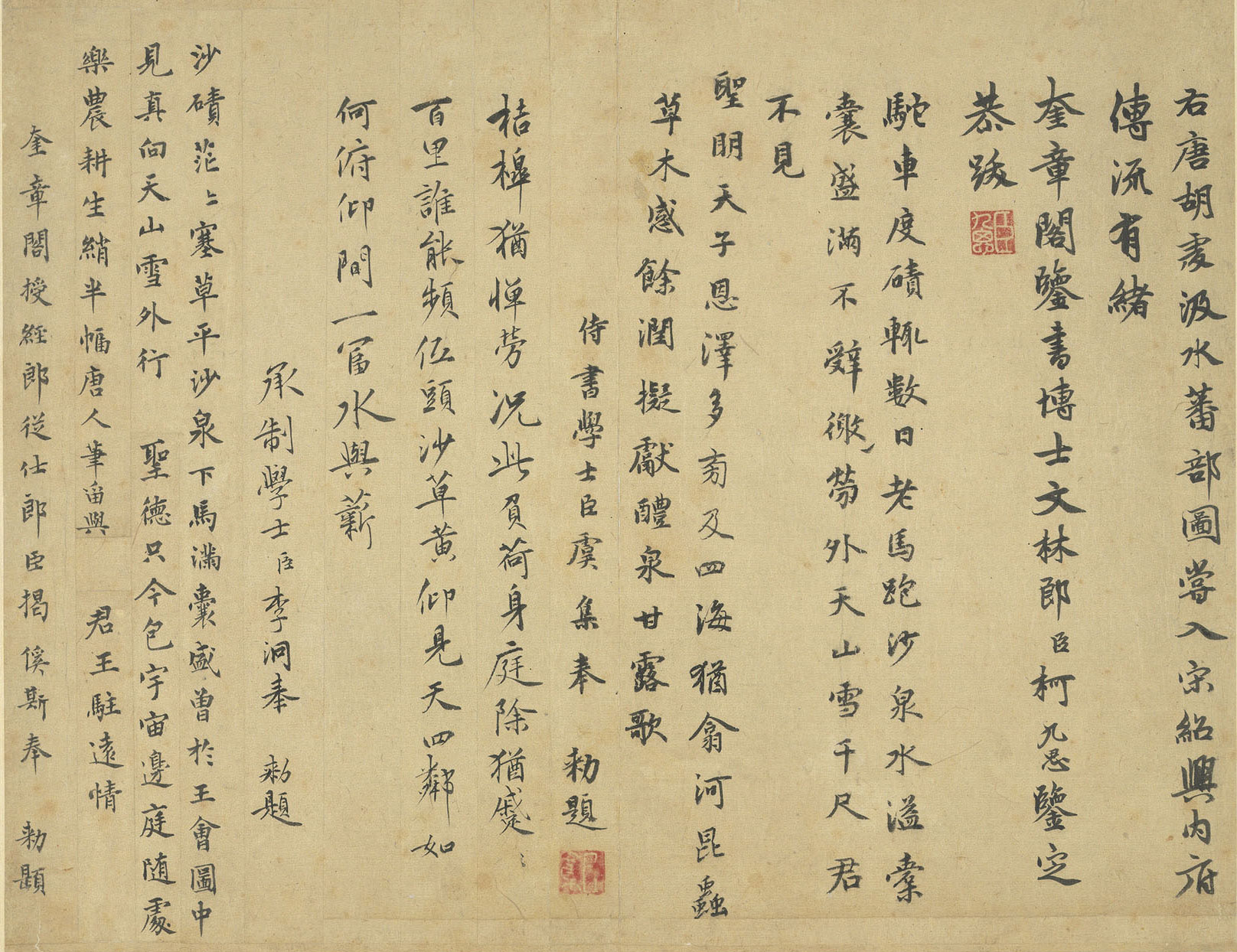

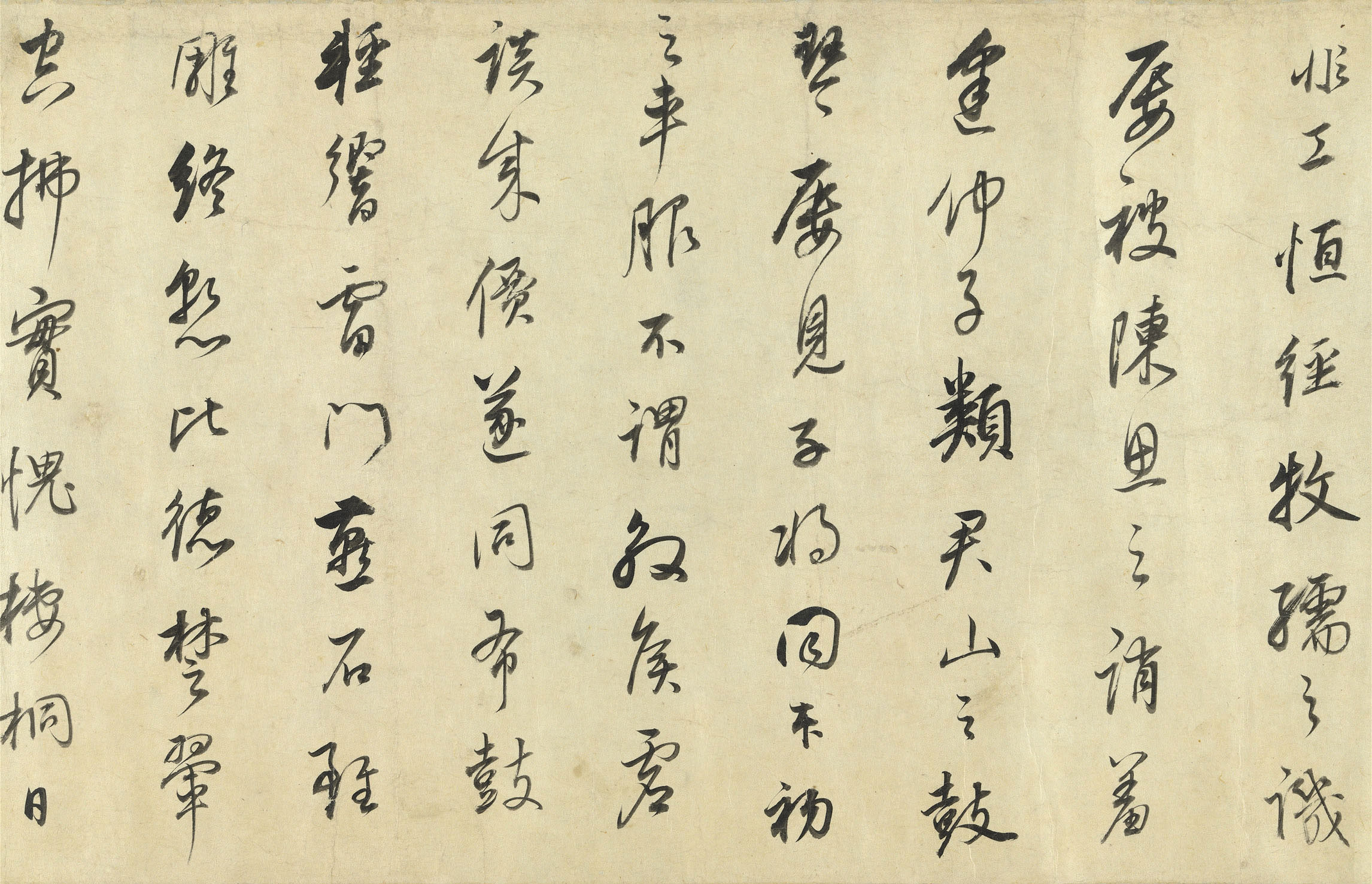

元 諸家題画詩

この作品は、柯九思(1290-1343)、虞集(1272-1348)、李泂(1274-1332)、揭傒斯(1274-1344)─四人の書蹟が見られる。この四人は元文宗(1304-1332)「奎章閣」の著名な文臣である。柯九思は皇帝の命により唐人「胡虔汲水番部図」の鑑定を行って題跋を入れ、他の三人は題詩を書いている。各人の書法はそれぞれ独自の様式があり、風格は欧陽詢(557-641)、虞世南(558-638)、褚遂良(596-658)と関わりがある。彼ら四人は唐代の大家が学んだ王羲之(303-361)の神韻を経て、「書宗は晋、唐」とされた時代的特徴を体現している。

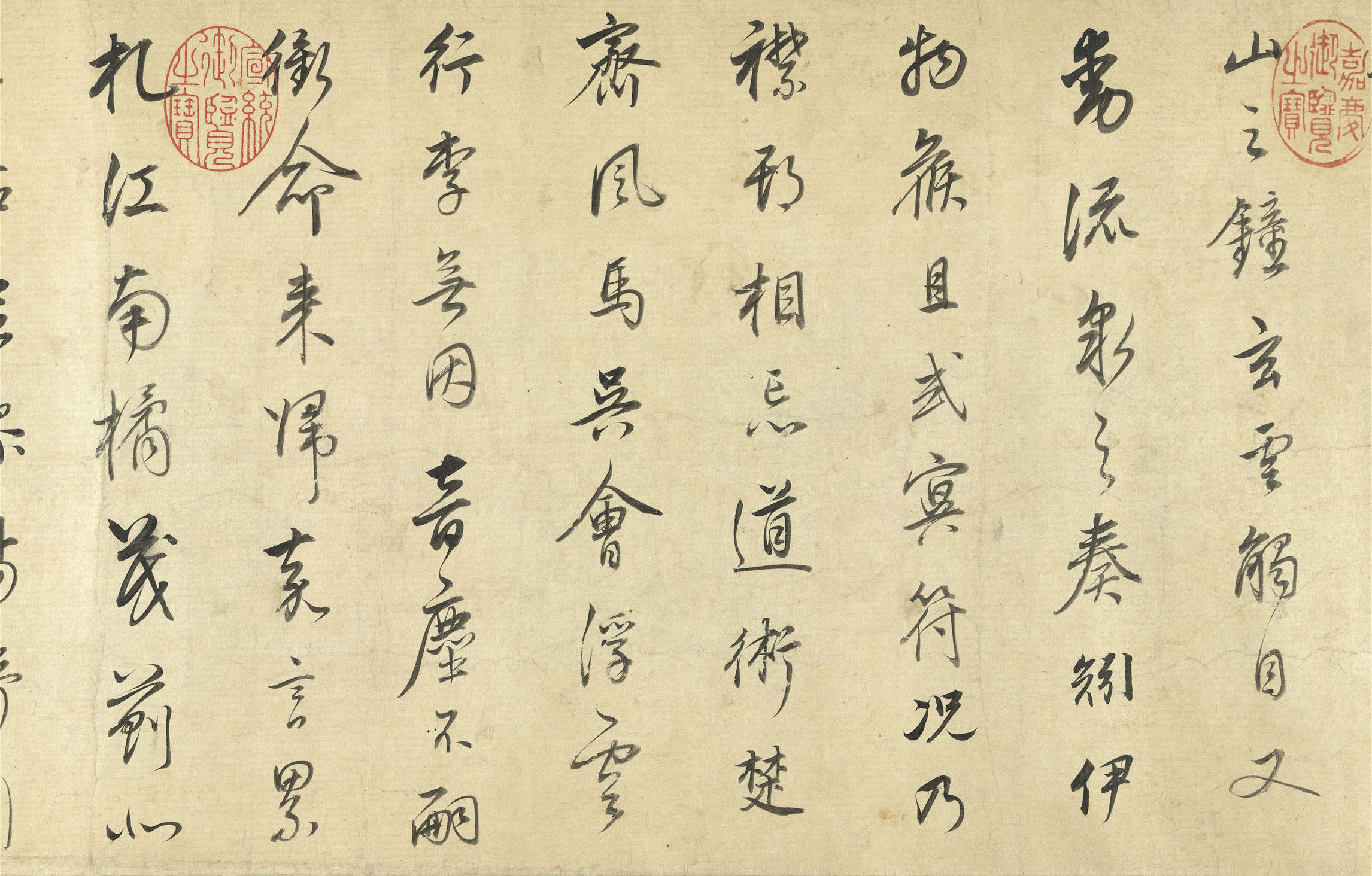

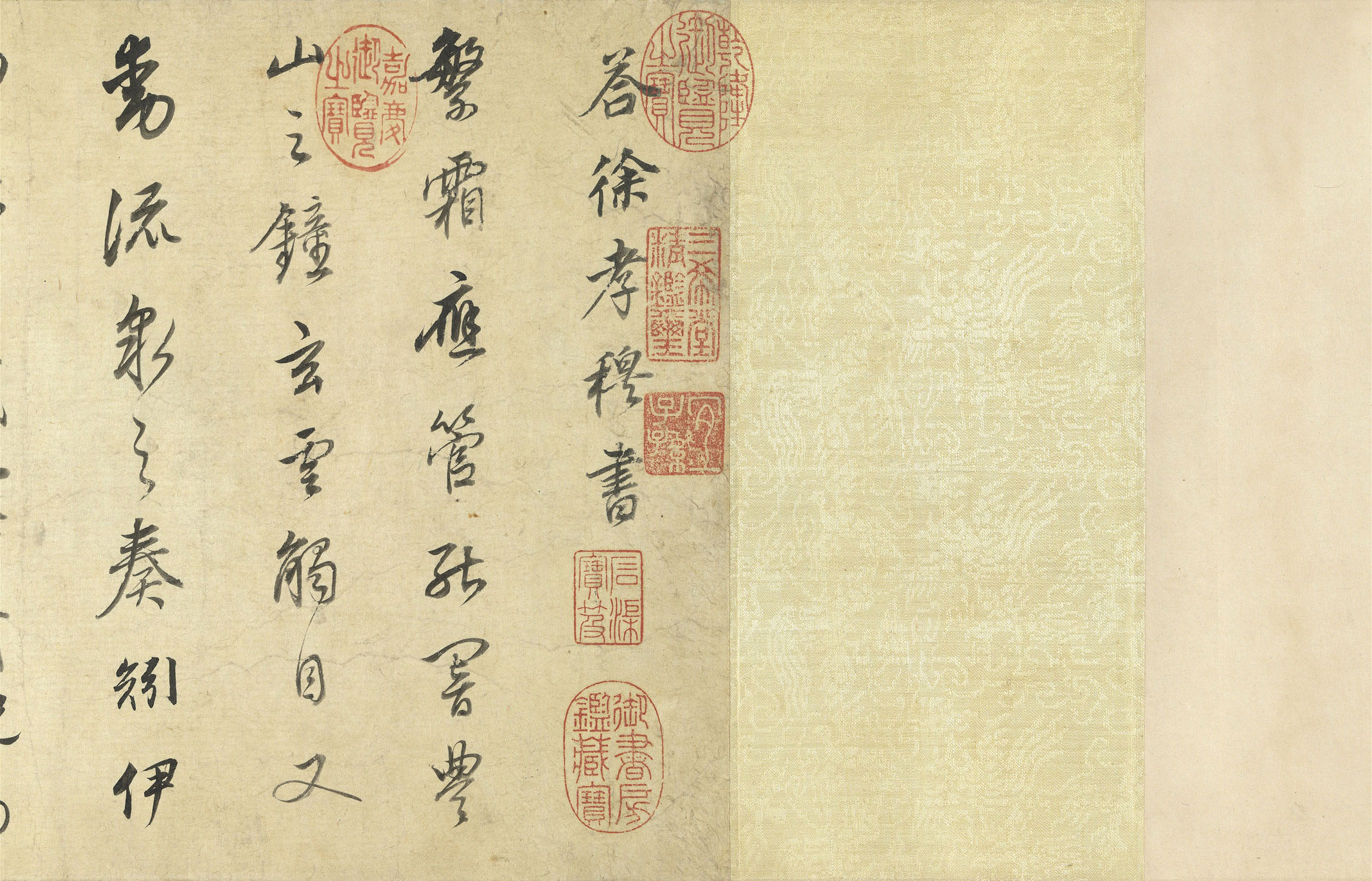

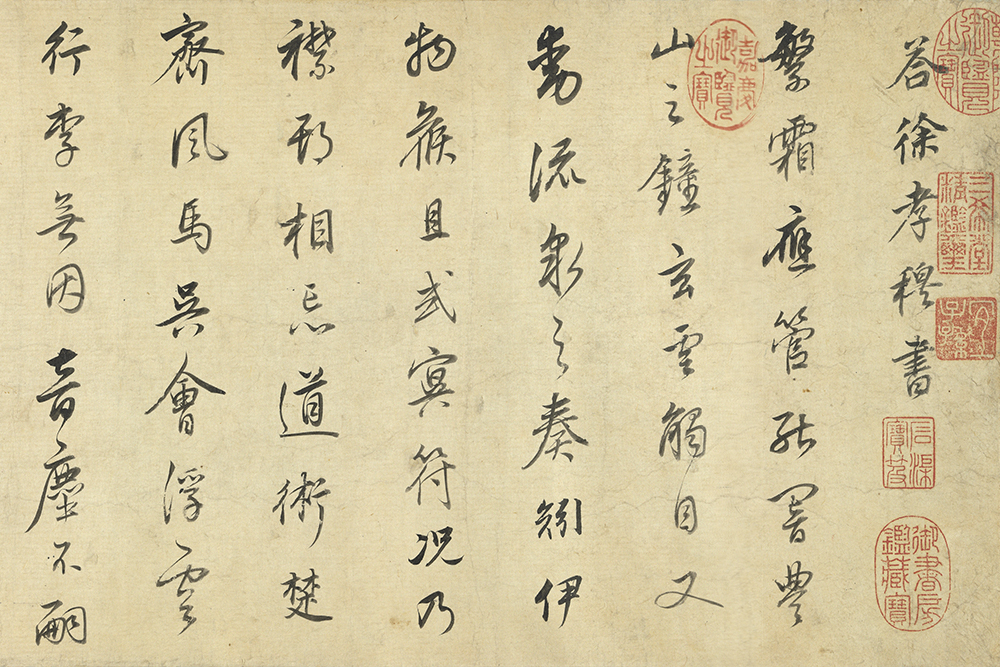

明 董其昌 答徐孝穆書

董其昌(1555-1636)、明代晩期の官員。重要な書法家で、鑑蔵家でもある。

李昶(516-565)が徐陵(507-583)へ宛てた返答が行書と草書で書かれている。67歳の作。顔真卿(709-785)のように豊満かつ雄強な線、細いが力強く、枯淡な味わいは時に懐素(8世紀後半頃)の書のようにも見える。出鋒が多く筆断意連、提、按、転、折などの動作が速やかに切り替わり、自由に伸びやかで瀟洒な感は米芾(1052-1107)のようでもある。墨色が層をなし、濃墨から薄い色への変化が、文字を通して繰り返し現れ、視覚的な韻律感が生じている。広く取られた行間もまた、筆法と墨色の美を引き立てており、霊妙かつ秀美な雰囲気を増している。

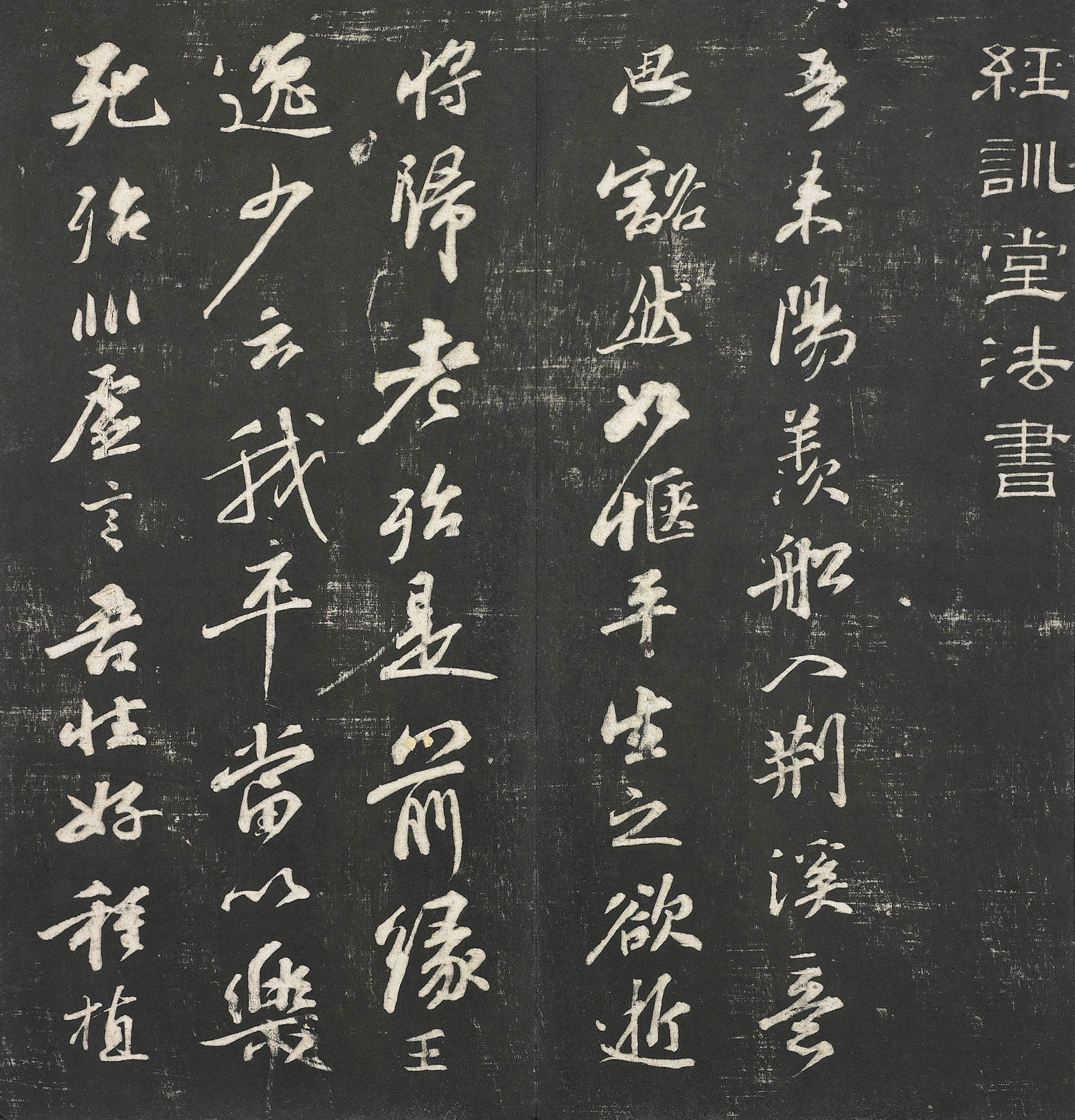

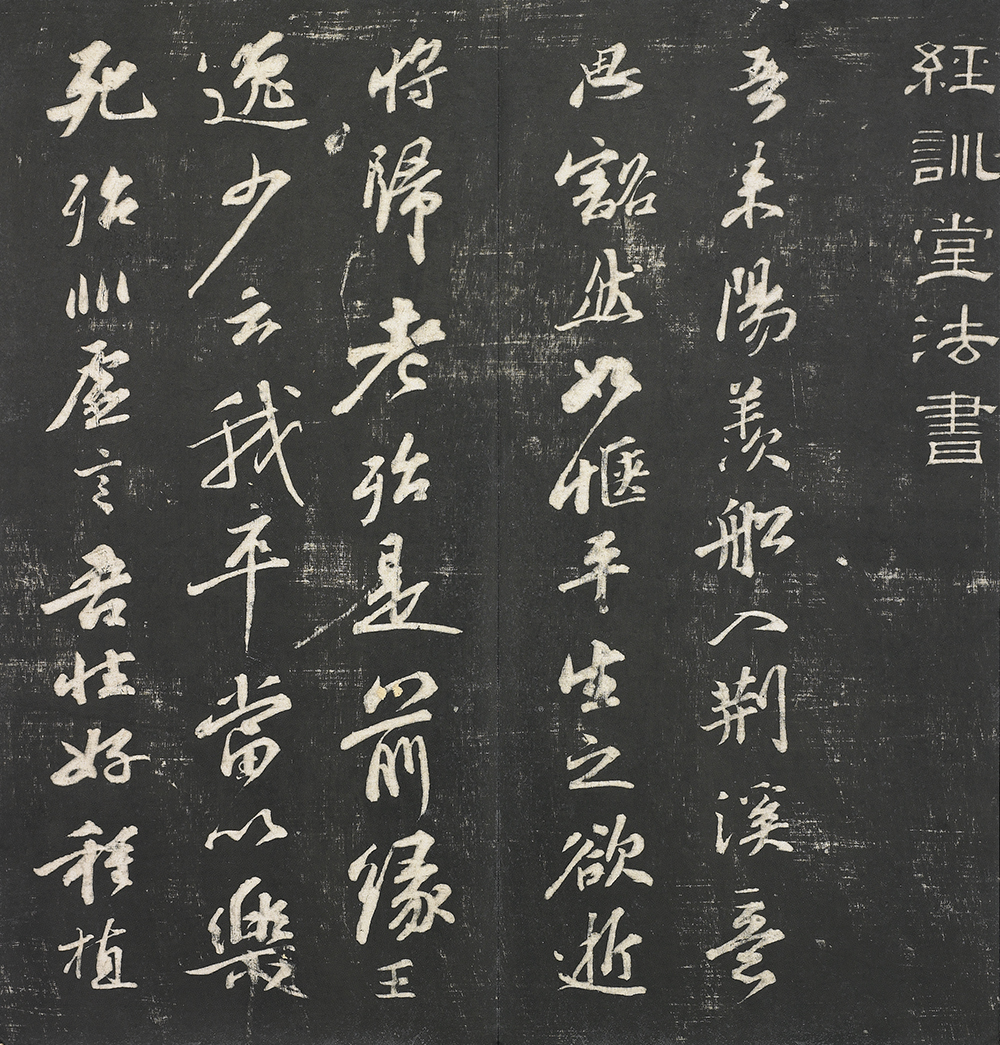

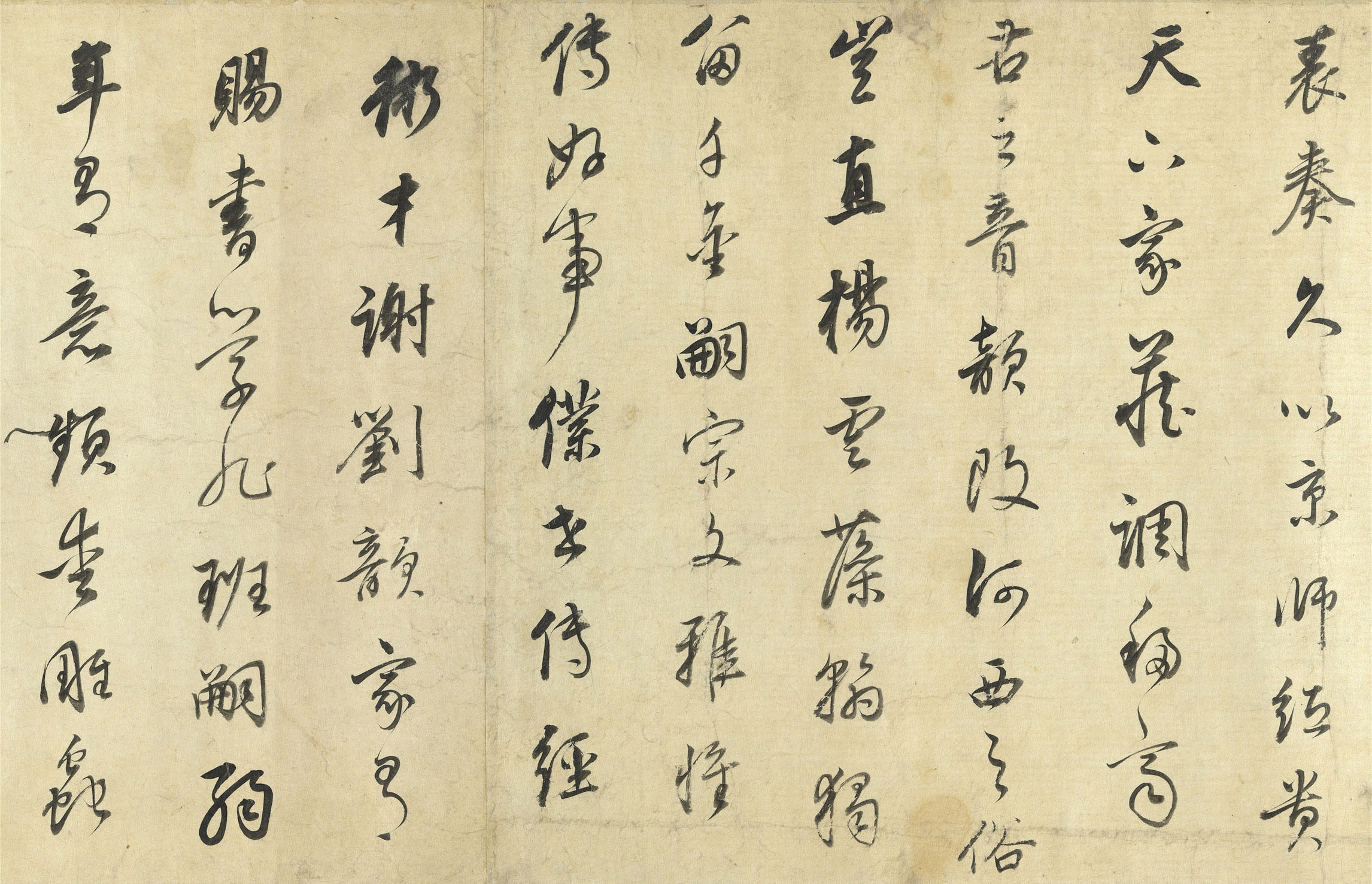

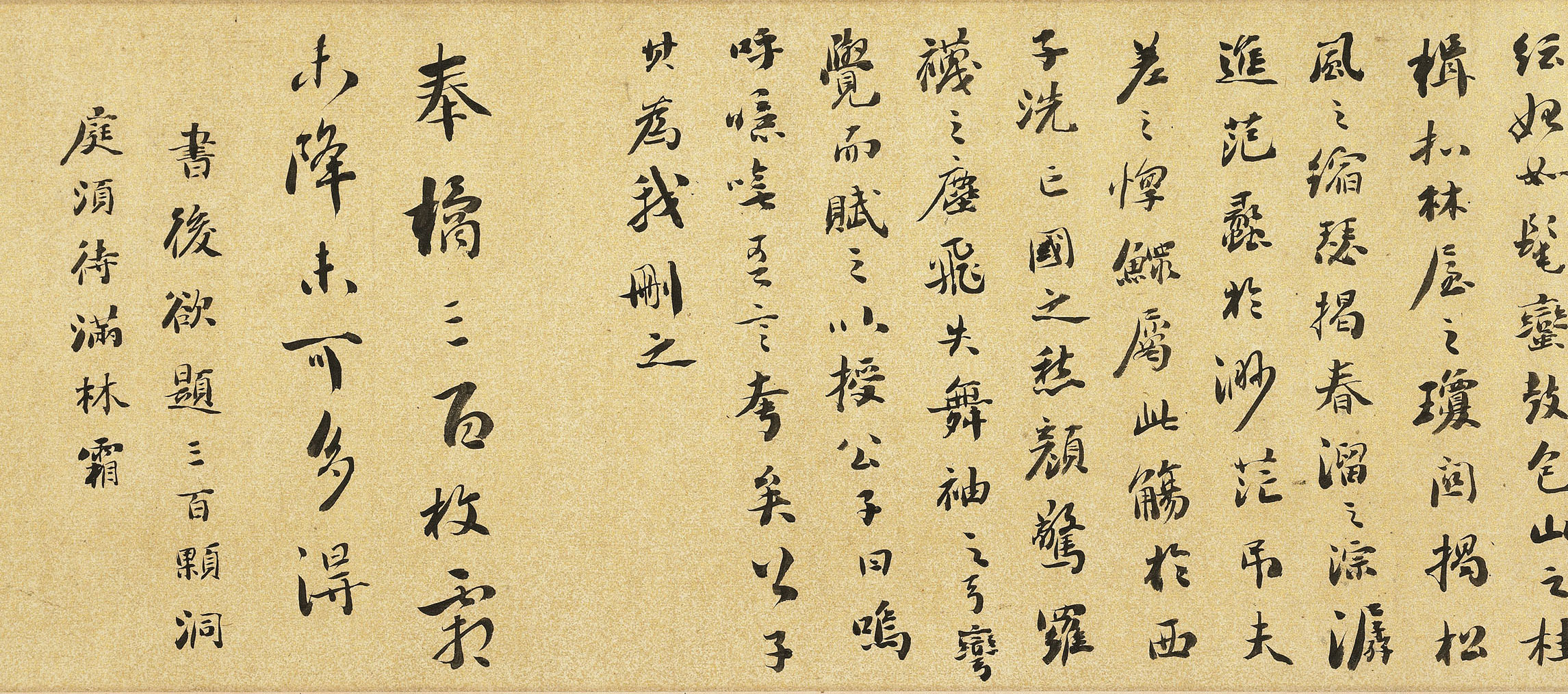

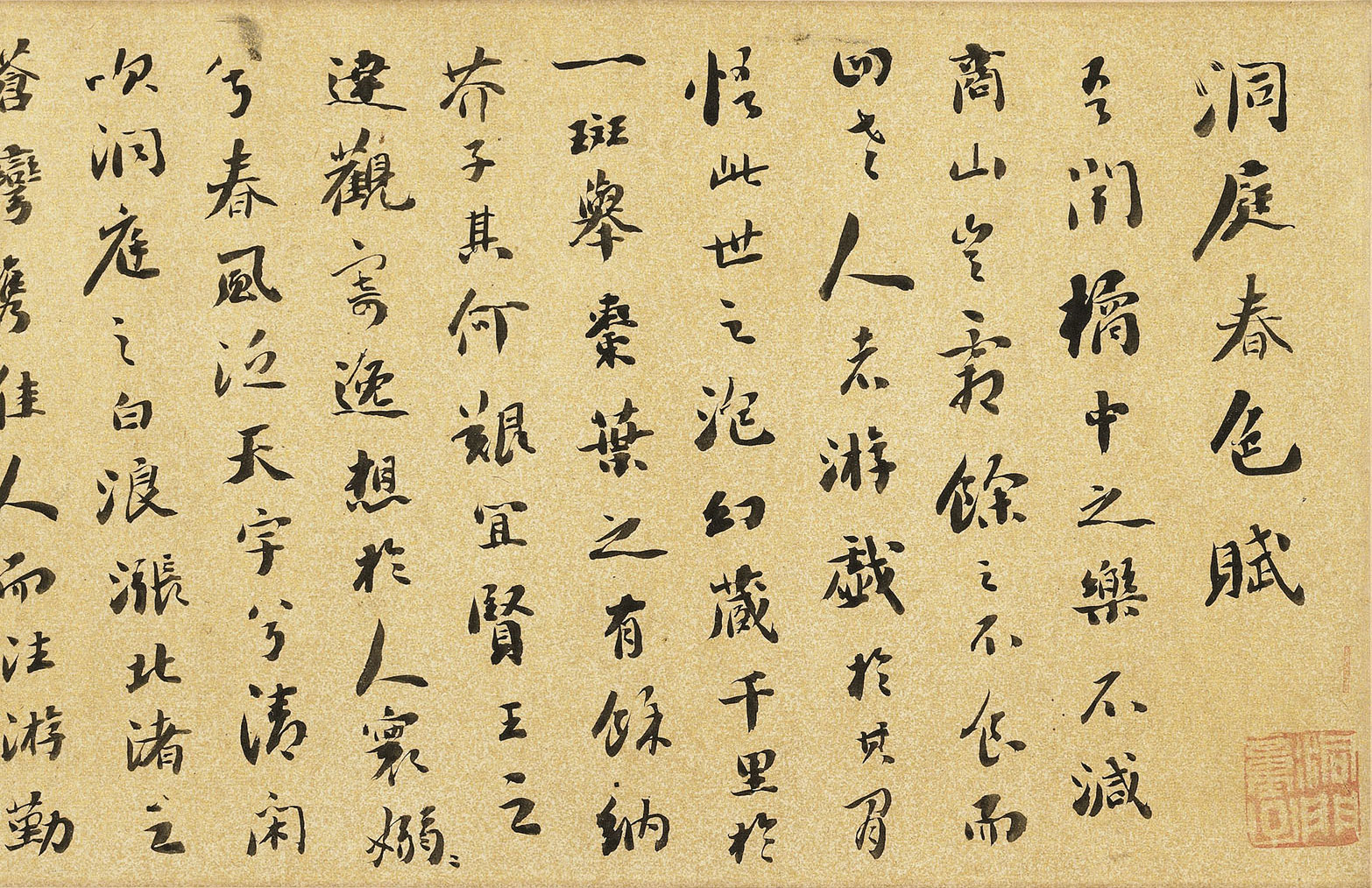

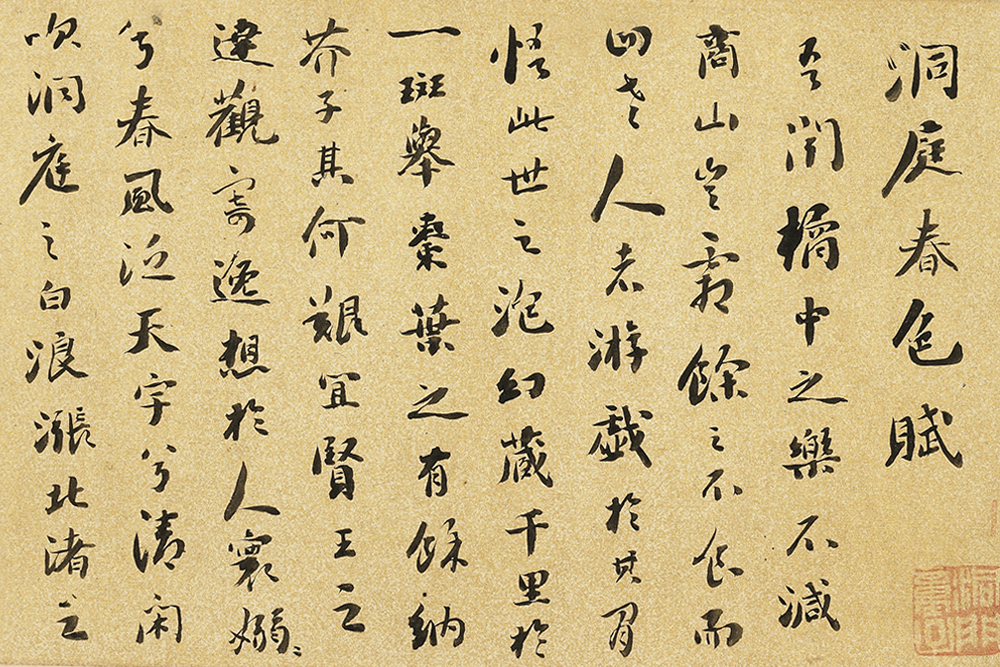

清 劉墉 書洞庭春色賦等

劉墉(1720-1804)、官は大学士に至る。書法に優れ、「濃墨宰相」と呼ばれた。

蘇軾(1037-1101)「洞庭春色賦」、王羲之(303-361)「奉橘帖」、韋應物(737-792)の詩作などが順に書かれている。巻首の「洞門童子」印によれば、85歳頃の作品である。全体に中鋒を用いており、線は重厚だが緩慢すぎず、快活だが軽薄さはなく、気ままに筆を揮い、軽快に書き連ねたように見え、雄健だが落ち着きがある。顔真卿(709-785)の書から生まれた佳作である。

展示作品リスト

| 年代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) |

|---|---|---|---|---|

| 晉 | 王羲之 | 奉橘帖 | 冊頁 | 各27.7x32.5 |

| 唐 | 高宗 | 李勣碑 | 軸 | 154x154 |

| 宋 | 太宗 | 晏子帖 | 冊頁 | 各27.3x31.2 |

| 宋 | 蘇軾 | 楚頌帖 | 冊頁 | 29.8x28.4 |

| 宋 | 米芾 | 苕渓詩帖 | 冊頁 | 各24.4x16.8 |

| 元 | 趙孟頫 | 柔毛帖 | 冊頁 | 27.7x26 |

| 元 | 柯九思等 | 諸家題画詩 | 冊頁 | 40.9x54.9 |

| 明 | 沈藻 | 橘頌帖 | 冊頁 | 29.7x35.4 |

| 明 | 呉寛 | 賜枇杷等旧作 | 冊頁 | 29.8x28.4 |

| 明 | 陸一岳 | 諸体篆書冊之玉箸篆 | 冊頁 | 各32.1x28.3 |

| 明 | 文徴明 | 林泉雅適図并書七言詩卷 | 卷 | 画30.2x186;書31x130 |

| 明 | 王寵 | 山夜憂、長笛弄帖 | 冊頁 | 各22.8x27.9 |

| 明 | 董其昌 | 答徐孝穆書 | 卷 | 26.2x233 |

| 明 | 黄道周 | 万籟此俱寂賦 | 冊頁 | 24.9x29 |

| 清 | 王澍 | 臨奉橘等帖 | 冊頁 | 各27x13 |

| 清 | 張照 | 臨米芾苕渓詩帖 | 卷 | 44.6x404.1 |

| 清 | 汪由敦 | 書御製雨詩 | 軸 | 156.5x84.5 |

| 清 | 鄭燮 | 秋登宣城謝眺北楼詩 | 軸 | 164x 90.2 |

| 清 | 高宗 | 臨米芾苕渓詩帖 | 冊頁 | 30.1x35 |

| 清 | 劉墉 | 書洞庭春色賦等 | 卷 | 19.8x131 |

| 清 | 何紹基 | 書宋黄庭堅題王右軍書蹟後等 | 冊頁 | 各20.8x11.2 |

| 民国 | 余紹宋 | 行書江南篇 | 軸 | 146x 81.2 |