皇帝實驗室的試作

康熙皇帝喜愛西洋畫琺瑯器,進而著手研創本土新品。展出的這組文物足以回應這段發展歷程,故可將之看成是草創階段皇帝實驗室的試作。

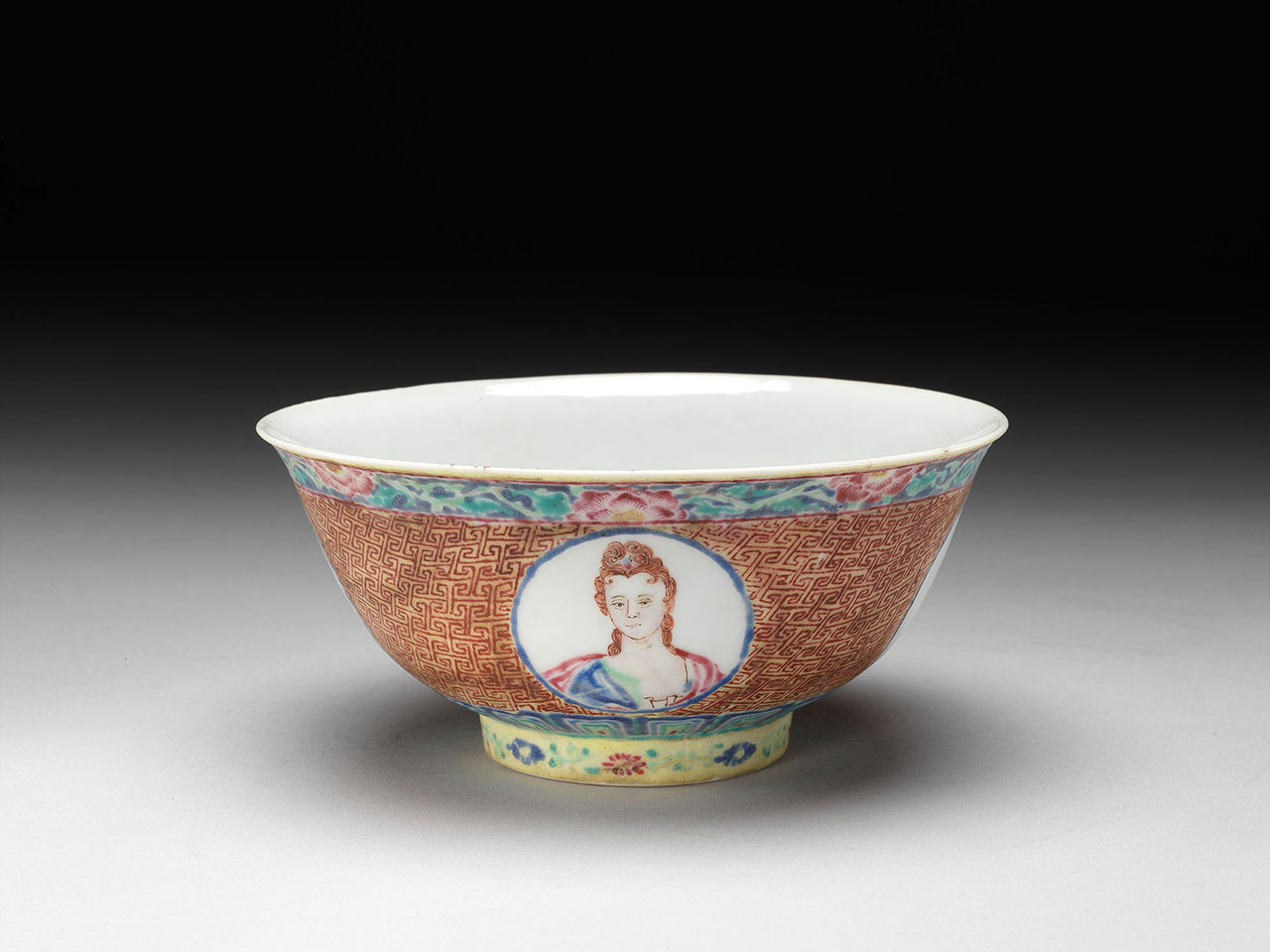

由於本院收藏的清宮舊物,每一件都擁有一個典藏號,透過民國初年的編碼規則,得以回溯出民國十四年(1925)以前文物的貯存位置。因為試作品都共同擁有一個「律」字號,故可對照出它們原來收納於紫禁城的景陽宮。從裝飾釉彩與紋樣來分類,可再分成兩組,第一組胭脂紅彩系列,也就是地方好手追仿西洋金紅彩,以本土技術在釉中加入「金」元素,新創完成的釉彩。另一組則在燒製完成的白瓷碗、盤上,試著以進口彩料裝飾人物或花卉紋樣。

地方情報

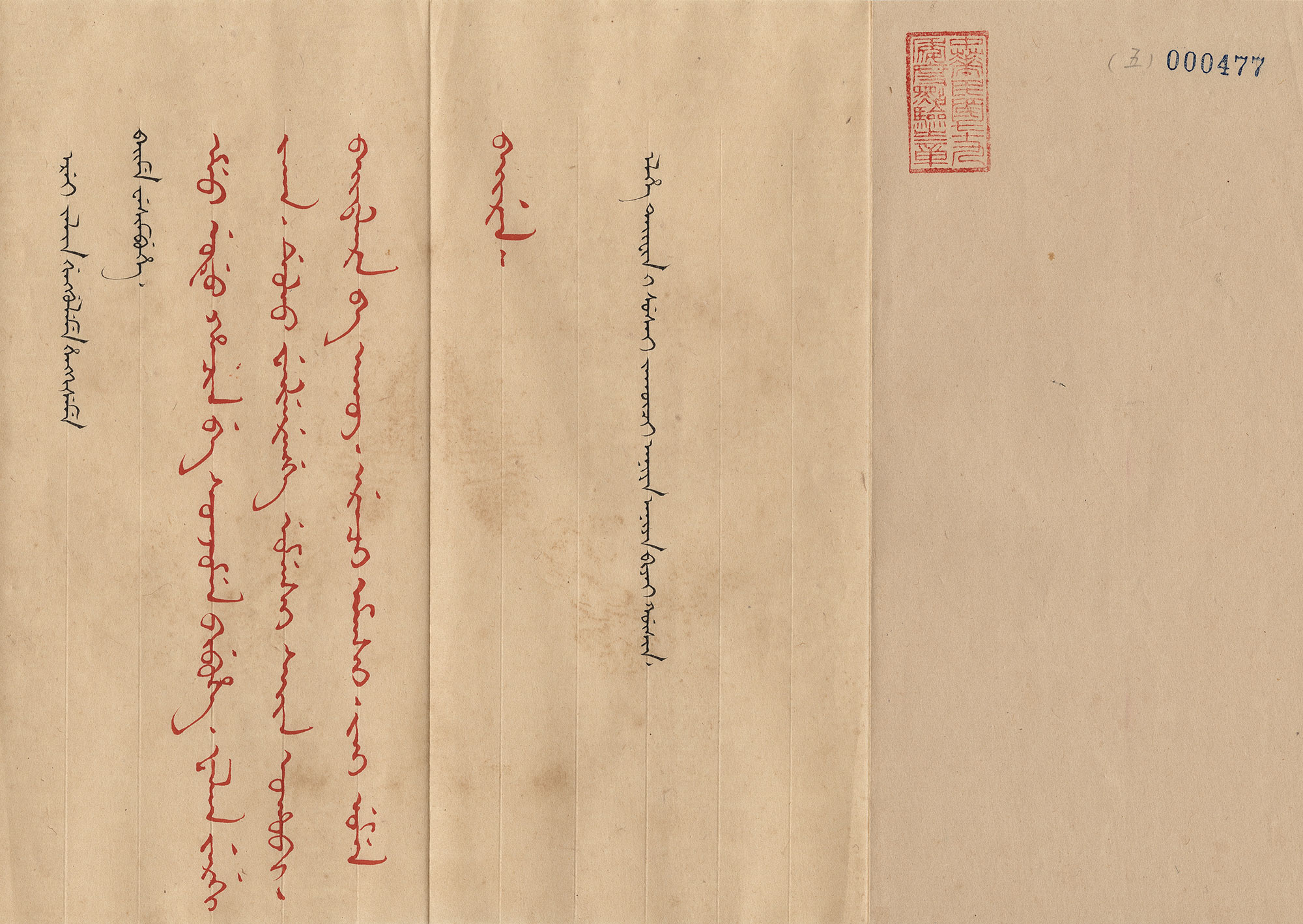

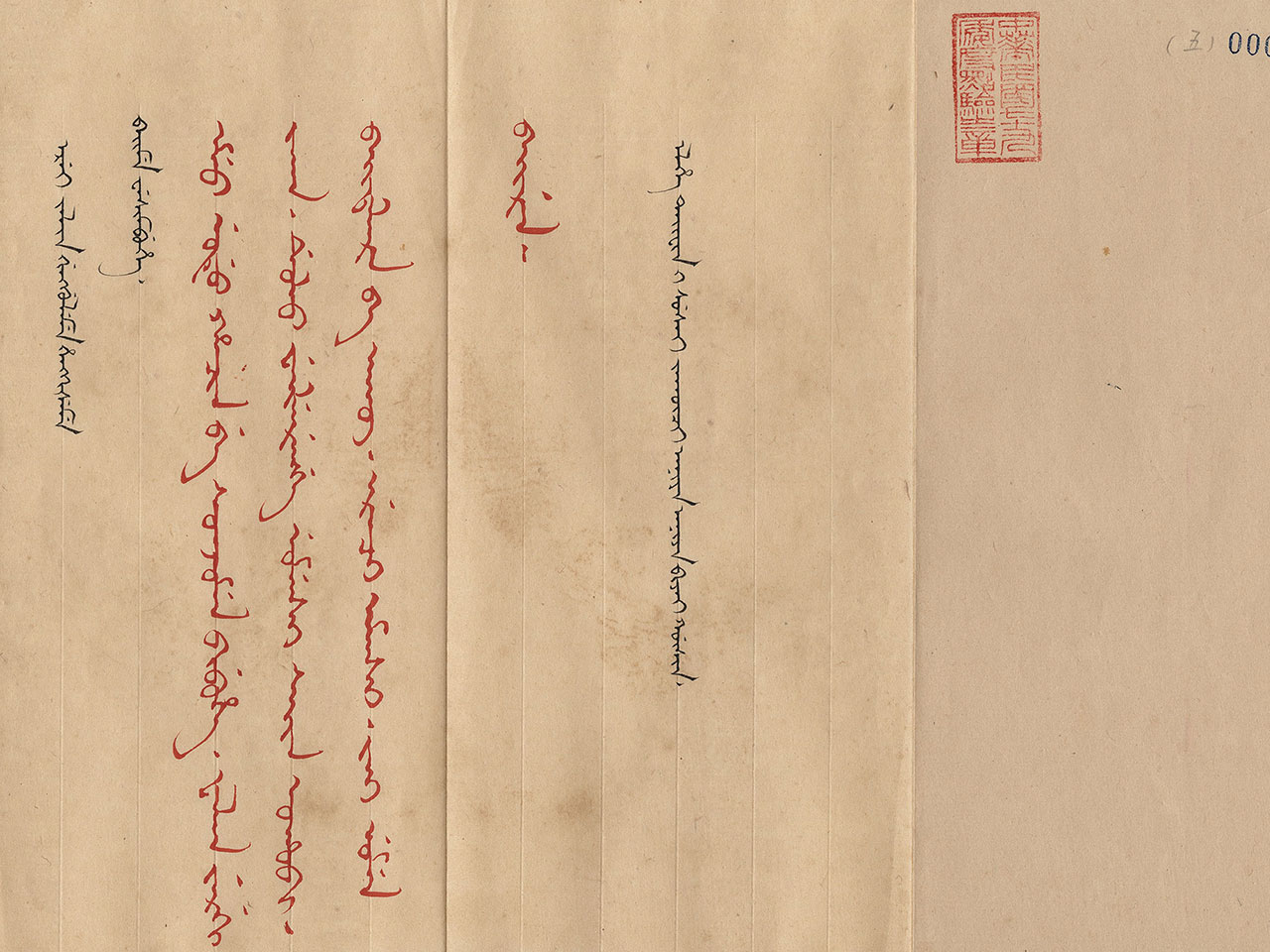

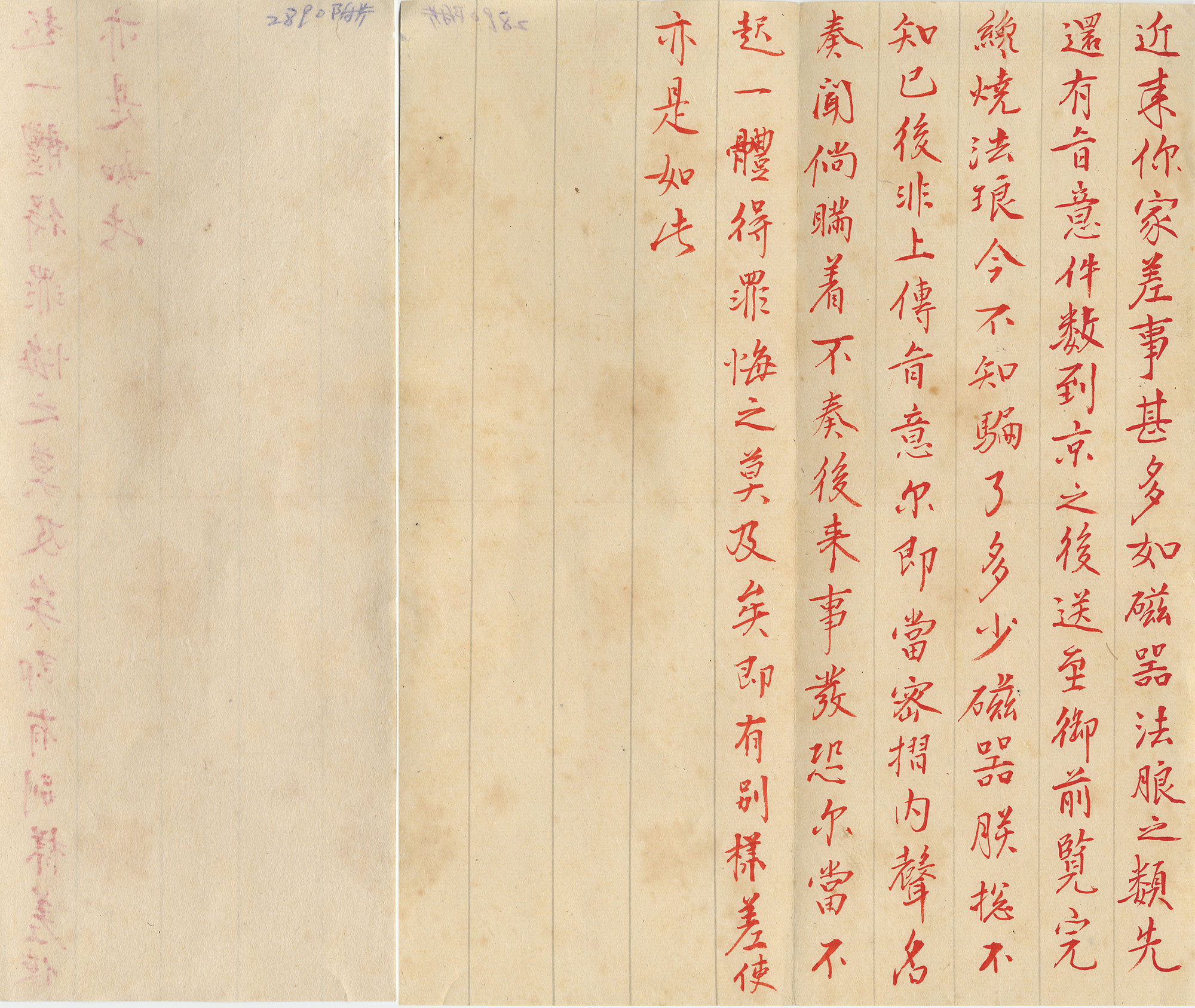

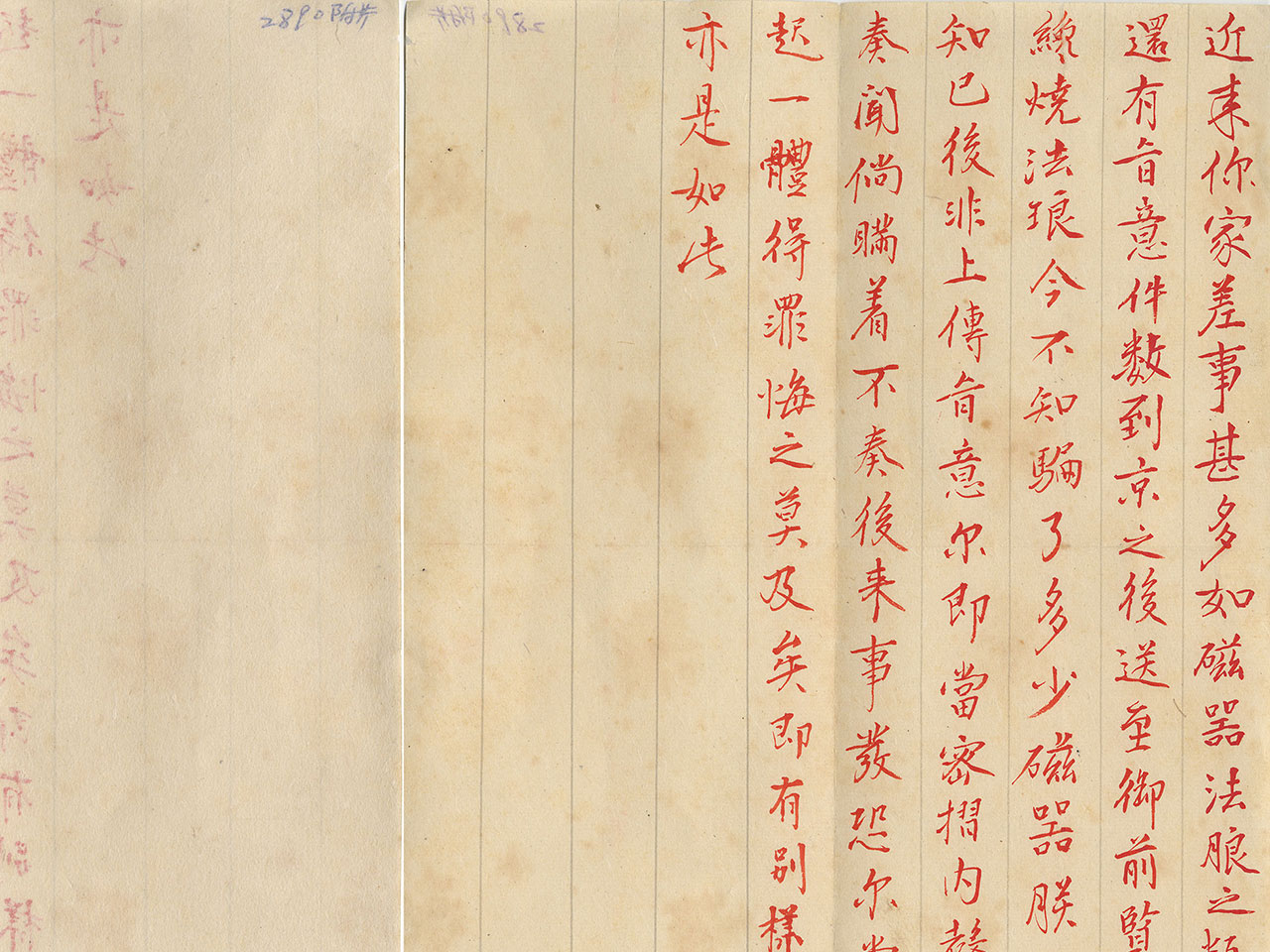

擔任過廣東巡撫和兩廣總督職務的楊琳(?-1724),任內曾經三度(1716-1718)上奏康熙皇帝,除了轉呈西洋琺瑯料之外,字裏行間一再強調民間高手躍躍欲試畫琺瑯器和積極研創紅彩的經過。

試作的年代

這組試作品並沒有一件寫出康熙年製款,唯一帶紀年的款識是「又辛丑年製」(1721)。其他以明朝款為記的作品,在與明朝標準款識比較後,因包含永樂、宣德、成化和弘治在內的各式款識均和標準款不同,故知為後仿明款的作例。加上部分作品的器形又有康熙朝的特色,因此可綜整將這批作品的燒製時間推早至康熙朝。

西洋仕女肖像畫

碗外開光畫有四幅表情與姿態各不相同的西洋仕女肖像畫,由於風格與技法均迥異於中土原來的樣式,故可借鑒西方畫琺瑯工藝發展進程中,袖珍肖像畫的出現及其於十七世紀中葉以後的流行狀況,輾轉回應傳教士馬國賢書信(1716)提及他和郎世寧應皇帝要求試繪畫琺瑯的經過,進而見證康熙御製琺瑯彩瓷草創階段存在的西洋元素。

團螭紋及幾何錯視錦地

這件碗共畫有五枚團螭紋,對比景德鎮燒製的瓷器和廣東生產的銅胎製品,大約可以鋪陳出團螭紋自康熙朝出現後,逐漸蔚為流行至縱跨整個十八世紀的狀況。另外,碗外開光紋樣之外,由相當尺寸的方格逐一堆疊完成錦地圖案,在單面個別標記藍彩「十」字下,不僅突出每一個立方體的造型,也同樣讓平面圖案更加豐富有變化。