전시소개

-

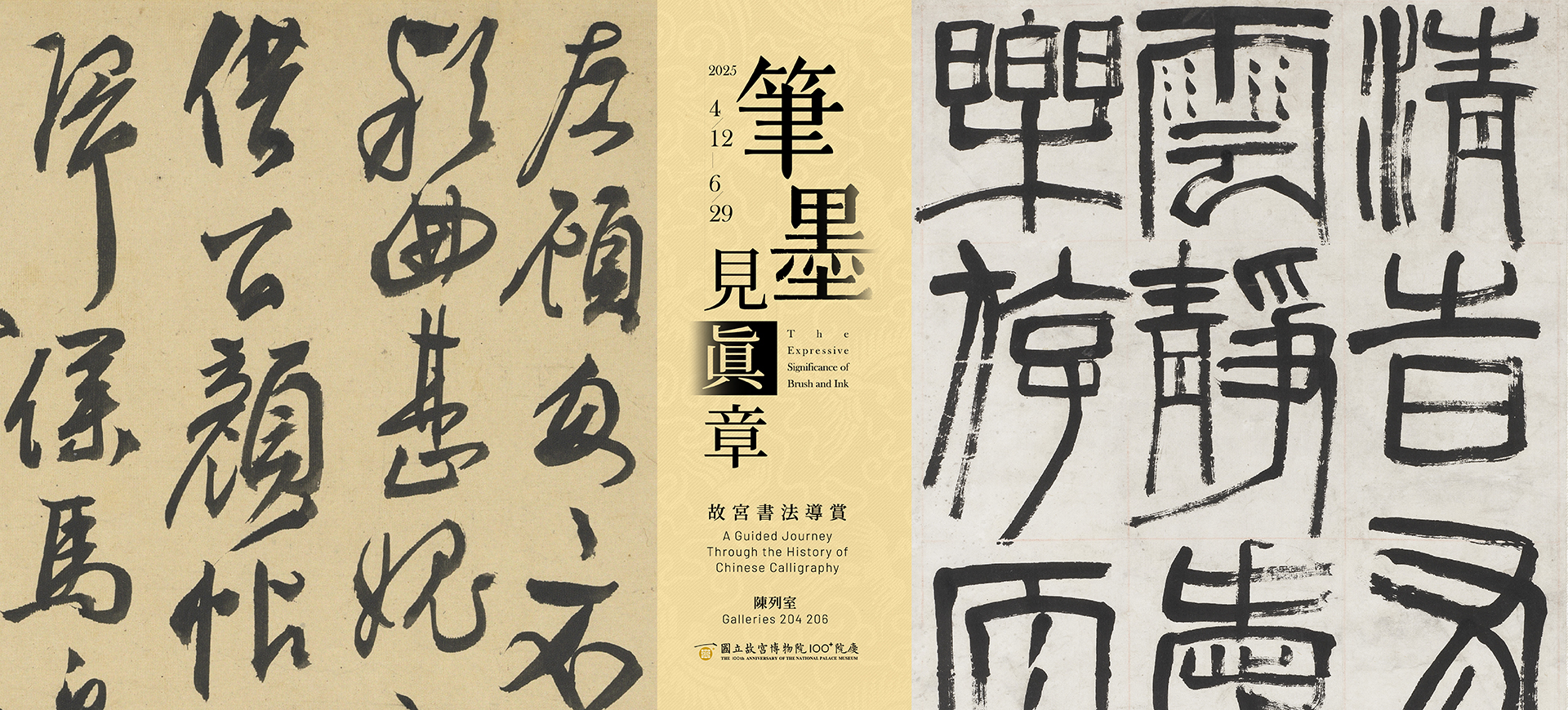

당 안진경 유중사첩(劉中使帖) 서첩

구서(購書)000858

종이안진경(顏真卿, 709-785)은 자가 청신(清臣)이며, 조상의 고향은 낭야(琅邪)

임기(臨沂, 현재의 산둥성)입니다. 관직은 태자태사(太子太師)까지 올랐으며, 노군개국공(魯郡開國公)의 작위를 받았습니다. 후세에서는 안노공(顏魯公)이라 존칭되고 있습니다. 〈유중사첩(劉中使帖)〉은 〈영주첩(瀛洲帖)〉이라고도 불리고 있습니다. 본 첩의 상단에는 서명과 작성 연대가 적혀 있지 않으나, 연구에 따르면 당 대종 대력 10년(775년)에 안진경이 쓴 것으로 추정됩니다. 이 서찰에서는 반란군 장수 노자기(盧子期)가 자주(礠州)를 포위하였으나, 사리장군(舍利將軍, 왕무준(王武俊)으로 추정됨)에게 사로잡힌 일, 오희광(吳希光)이 투항한 사건, 그리고 유중사(劉中使, 청담(清潭))가 명을 받아 영주(瀛州)에 조정의 위문을 전한 일 등 세 가지 역사적 사건을 기록하고 있습니다. 이 내용은 『신당서(新唐書)』와 『구당서(舊唐書)』의 기록을 통해 교차 검증할 수 있습니다. 현존하는 안진경의 대자(大字) 행초서(行草書) 필적은 매우 희귀하며, 이 작품은 북송(北宋)의 『선화서보(宣和書譜)』에 수록되어 있습니다. 작품의 후반부에는 원대의 왕지(王芝), 선우추(鮮于樞, 1246-1302), 장안(張晏), 백정(白珽, 1248-1328), 전연(田衍) 등의 제발(題跋)이 남아 있습니다. 명대(明代)에는 심주(沈周, 1427-1509), 항독수(項篤壽, 1521-1586) 등의 소장인이 있으며, 화하(華夏, 1494-1567)의 진상재(真賞齋)의 소장이 되었고 문징명(文徵明, 1470-1559)이 글을 남겼습니다. 청대(清代)에는 심전(沈荃, 1624-1684) 등이 소장하였으나, 청나라 궁중에는 들어가지 않았습니다. 이후 1973년에 국립고궁박물원에 소장되었습니다. -

청 장조(張照) 소식(蘇軾)의 시를 쓰다 족자

고서(故書)000543 비단

장조(張照, 1691-1745)는 누현(婁縣, 현재의 상하이 쑹쟝(松江)시) 출신으로, 자는 득천(得天), 호는 천병(天瓶), 경남(涇南)이며, 시호는 문민(文敏)입니다. 강희(康熙) 48년(1709년)에 진사가 되었으며 강희, 옹정, 건륭 연간에 남서방(南書房)에서 근무하면서 세 황제 시기에 걸쳐 활동한 대신이자 저명한 서예가였습니다. 그의 서법은 다양한 대가로부터 영향을 받으며 발전하였습니다. 동기창(董其昌, 1555-1636)의 필적을 바탕으로 고대의 법서를 연마하였고, 멀리는 미불(米芾, 1051-1108), 소식(蘇軾, 1037-1101), 양응식(楊凝式, 873-954)까지 추구하였습니다. 또한, 당대의 서풍을 기반으로 진대로 거슬러 올라가 안진경(顏真卿, 709-785)의 서체로부터 왕희지(王羲之, 303-361)의 필법을 추구하였습니다. 본 작품은 소식(蘇軾)이 도연명(陶淵明)의 〈귀거래사(歸去來辭)〉를 모아 오언시(五言詩)로 엮은 내용을 쓴 것입니다. 작품에는 ‘원나라 조맹부의 서체를 모아서 썼다’라고 제발을 썼으나, 글자 구성에는 자신의 의도를 반영한 부분이 많습니다. 필법은 묵직하고 유려한 특징이 있으며 그의 독자적인 서풍이 잘 드러나고 있습니다.

-

청 유용 행서시 두루마리

증서(贈書)000141

종이유용(劉墉, 1719-1805)은 자가 숭여(崇如), 호는 석암(石庵)이며, 산둥(山東) 주청(諸城) 출신입니다. 건륭 16년(1751)에 진사가 되었으며, 관직은 체인각(體仁閣) 대학사에 이르렀습니다. 서법에 깊은 조예를 지닌 인물입니다. 젊은 시절에는 시대적 흐름을 따르며 동기창(董其昌)과 조맹부(趙孟頫)의 서법을 연습하였습니다. 이후 진, 당, 송의 다양한 서예가들의 작품을 폭넓게 익혔으며, 특히 안진경(顏真卿, 709-785)과 소식(蘇軾, 1037-1101)의 서체를 깊이 체득하여 점차 자신만의 독창적인 서풍을 형성하였습니다. 작품의 말미에 기록된 성친왕(成親王) 영성(永瑆, 1752-1823)의 기록에 따르면, 이 작품은 유용이 83세에 쓴 글로, 전편에 걸쳐 중봉이 사용되었으며, 선이 두터우면서 민첩하여 강건하면서도 내면적인 절제를 느끼게 합니다. 이 작품은 시와 서예가 조화를 이루며, 그 내용 또한 유교와·불교, 도교의 철학을 깊이 담고 있어 유용의 사상을 포용하고 융합하는 태도를 엿볼 수 있습니다. 본 작품은 담백우(譚伯羽)와 담계보(譚季甫) 형제에 의해 기증되었습니다.