展示作品解説

-

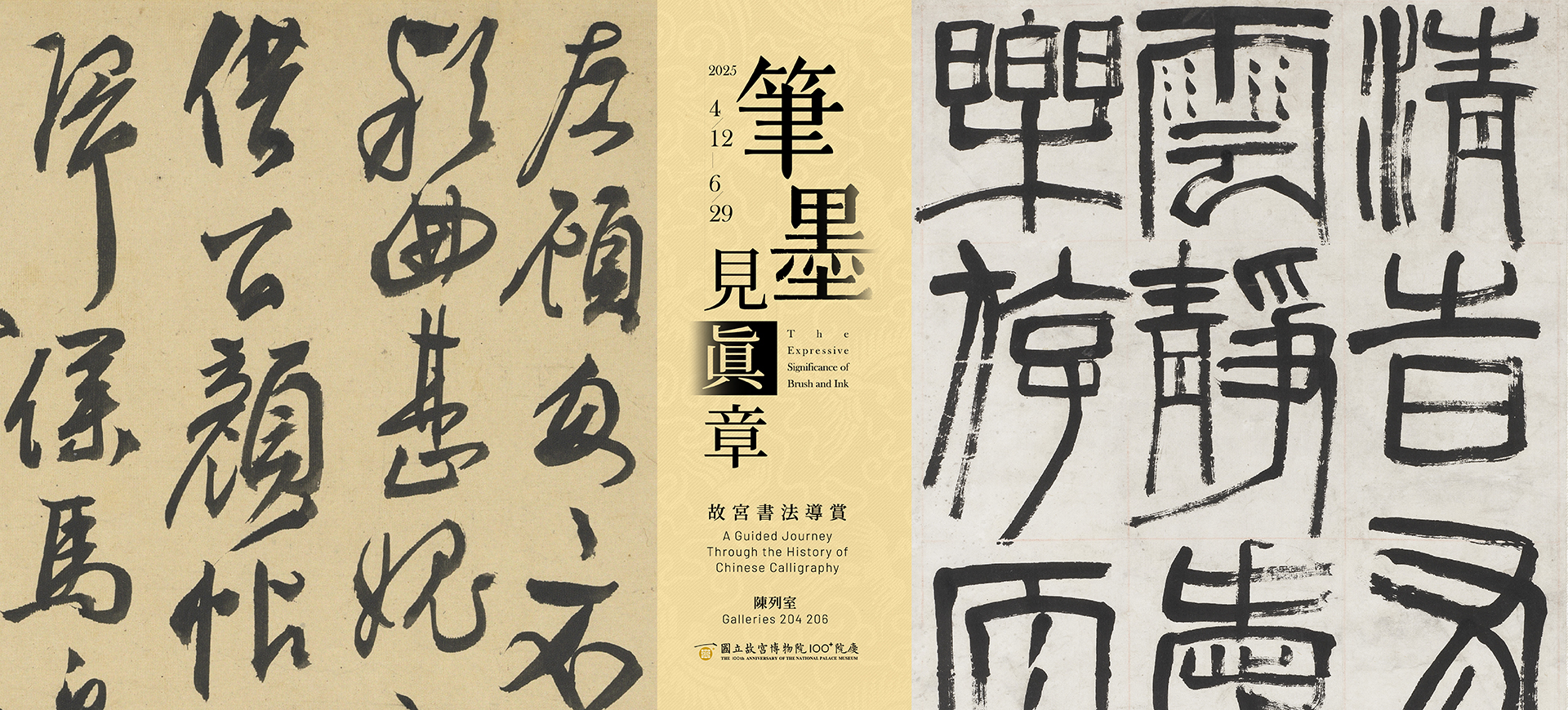

唐 顔真卿 劉中使帖 冊

購書000858

紙本顔真卿(709-785)、字は清臣、本籍は琅邪臨沂(現在の山東省)。官は太子太師に至り、魯郡開国公に封ぜられ、後世の人々に顔魯公と尊称された。「劉中使帖」は「瀛洲帖」とも言われる。本作は無款な上、書写した年月日も記されていないが、研究では、唐代宗大暦10年(775)に顔真卿が書いた作品だとされている。礠州は叛乱を起こした盧子期に包囲されたが、舎利将軍(おそらく王武俊)に捕らえられたことや、呉希光が投降したこと、劉中使(清潭)が皇帝の命を受けて礠州の慰問に向かったことなどが記されており、『新唐書』及び『旧唐書』の内容を裏付けるものとなっている。顔真卿の現存作品にこのような大字の行草書は非常に少ない。この帖は北宋の『宣和画譜』に収録されており、作品の後にある副葉に王芝や鮮于枢(1246-1302)、張晏、白珽(1248-1328)、田衍などの題跋がある。明代の沈周(1427-1509)と項篤寿(1521-1586)の収蔵印も見え、華夏(1494-1567)の真賞斎に収蔵されたこともあり、文徴明(1470-1559)の題識もある。清代には沈荃(1624-1684)などに収蔵され、清朝内府に持ち込まれることはなかった。1973年に国立故宮博物院に収蔵された。

-

清 張照 書蘇詩 軸

故書000543 絹本

張照(1691-1745)、婁県(現在の上海市松江区)の人。字は得天、号は天瓶、涇南など。諡は文敏。康熙48年(1709)に進士に及第。康熙から乾隆年間にかけて南書房に籍を置き、康雍乾三朝に大臣として仕え、著名な書法家でもあった。その書法は多くの大家から学び得たもので、董其昌(1555-1636)の墨蹟の臨摸を始めとして、古くは米芾(1051-1108)や蘇軾(1037-1101)、楊凝式(873-954)などを学び、更に唐から晋に進んで顔真卿(709-785)の書風から王羲之(303-361)を追った。この作品には蘇軾が陶淵明の「帰去来辞」を元に作った五言詩が書いてある。題識に「集元趙孟頫書」とあるが、結字に自身の意が多く混ざり込んでいる。丸みのある豊かな用筆が特色となっており、作者個人の特徴的書風が見て取れる。

-

清 劉墉 行書詩 卷

贈書000141

紙本劉墉(1719-1805)、字は崇如、号は石庵、山東諸城(現在の山東省諸城市)の人。乾隆16年(1751)に進士に及第、官は体仁閣大学士に至る。書法に造詣が深く、早年は時代の風潮に従って董其昌と趙孟頫の書法を臨摸した。その後、晋や唐、宋代諸家の作品を幅広く学んだが、顔真卿(709-785)と蘇軾(1037-1101)の書法は特に深く掘り下げて学び、徐々にそれらを融合して自身の書風を作り上げた。拖尾に見える成親王永瑆(1752-1823)によれば、この巻は83歳で書いた老筆であり、全体に中鋒が用いられ、線は太く豊かで生気に満ち、雄健だが落ち着きと控え目な感もある。詩と書が融合して二重の美をかもし出しており、内容も儒家と仏教、道教三家の哲理に深く切り込むなど、様々な思想や事物を取り入れた劉墉の姿勢がうかがえる。