展覽概述

書法是漢文化圈特有的藝術,長久以來在中國文化傳統中蔚成體系,也自然應用在日常生活裡,了無古今的隔閡。有關中國書法從古到今發展的歷程,始終是大家關心的課題,本項展覽即由此出發,揭示其間發展的脈絡。

秦漢時代是書法發展的關鍵時期,一方面三代以來古文大篆書寫、銘刻分歧的現象,歸於統一,產生標準書體小篆;另方面春秋戰國時代萌芽的新興書體隸書,也在此際從篆書簡省蛻化成熟,發展為漢代通行的書體。由於時代潮流趨向簡便快捷,隸書又持續蛻變分化,遂有草書、行書和楷書的形成。書體遞變原非朝夕立就,因此進入魏晉南北朝之後,過渡型書風以及各體參雜的混合書風時而可見,顯示書體蛻變遷延歲月,方能在結構和筆法上建立自己的規律。

隋唐時代是另一個關鍵時期,政治統一帶來南北各地書風會流,筆法發展臻於完備,從此楷書成為歷代通行的書體。入宋以後,為保存前賢書法長遠流傳,刻帖日漸盛行。但是宋人並不以繼承傳統為足,書法取向表現個人情性、得其天趣。

元代繼起,轉而提倡復古,晉唐書法傳統得以延續。然而,不受傳統束縛的意念也活躍起來,至明代浮現縱橫跳脫的氣息。明人書法面貌至為紛雜,行草書尤其活潑自由,適與當時依循傳統法度者形成對比。其間突顯個性自成一格的書家,也走出實現自己的路徑,不為時代潮流所吞沒。

清代以降,三代秦漢古文篆隸陸續出土,堪稱是得天獨厚。在務實的學術風氣影響之下,清人摩挲碑版,從而與刻帖相互為用,書法發展的視野得以串聯古今,終能在篆書、隸書兩方面汲古創新,引領新方向。

展件介紹

展件清單

| 朝代 | 作者 | 品名 | 形式 | 本幅尺寸 (公分) |

|---|---|---|---|---|

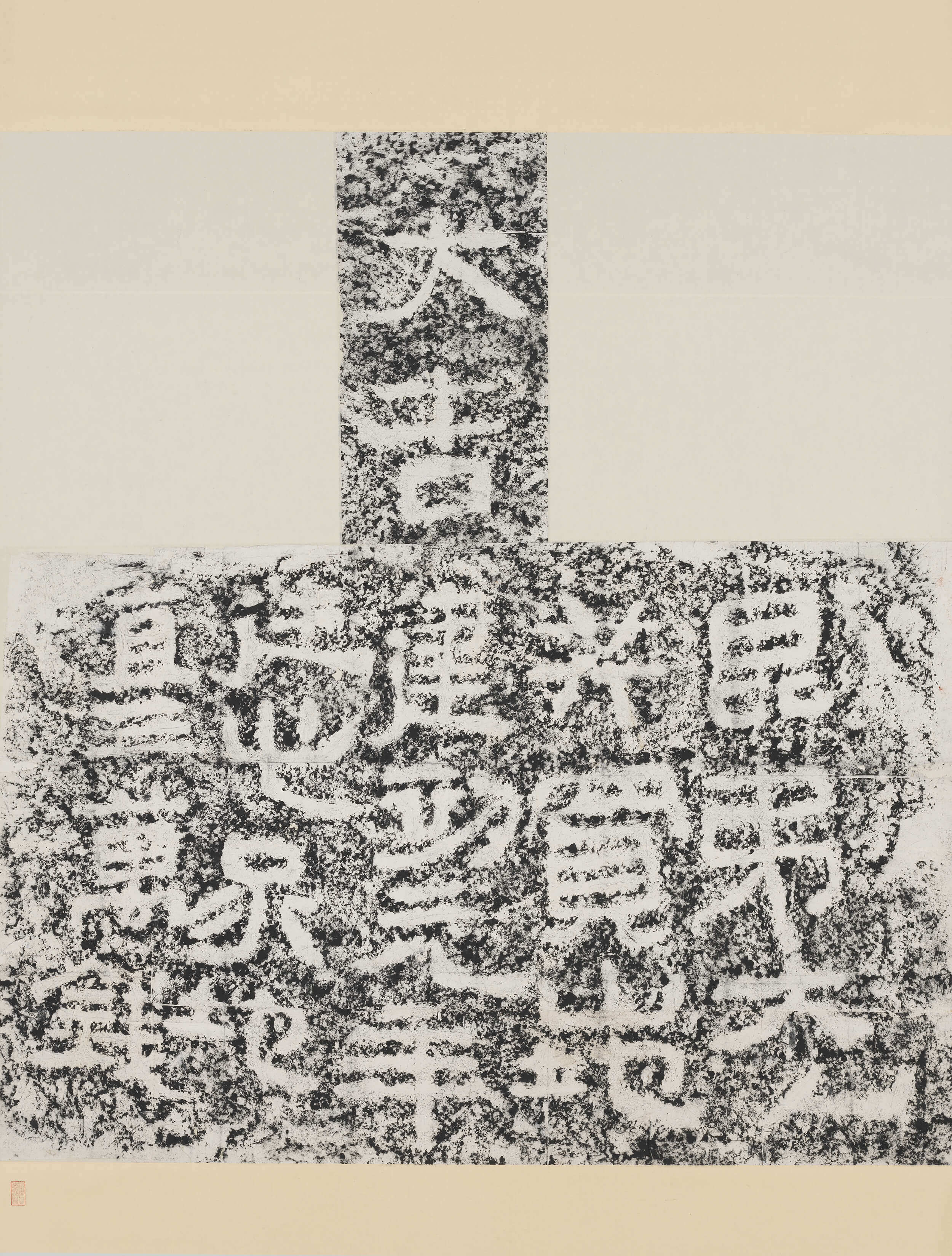

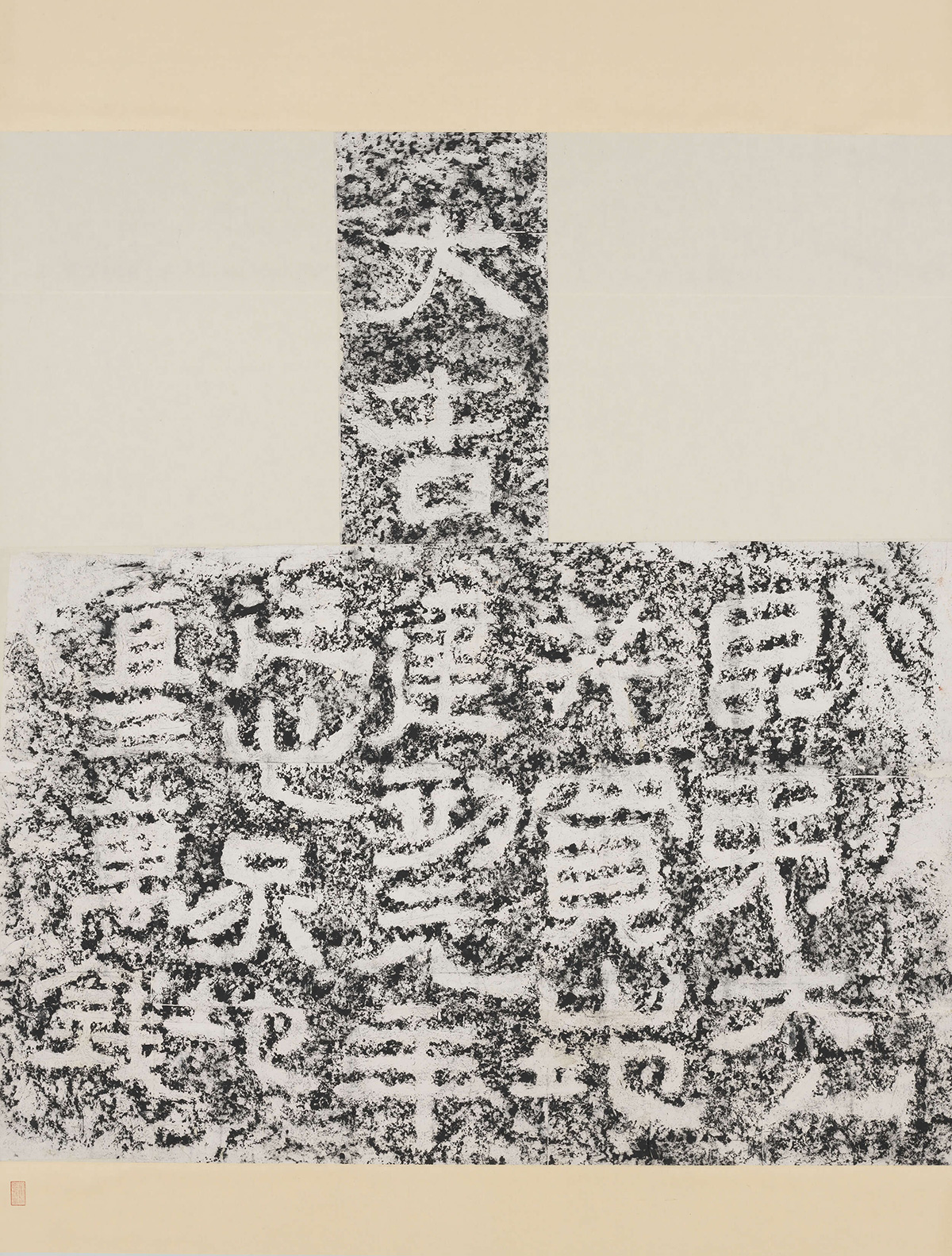

| 漢 | 大吉買山地記墨拓本 | 軸 | 134.7x125 | |

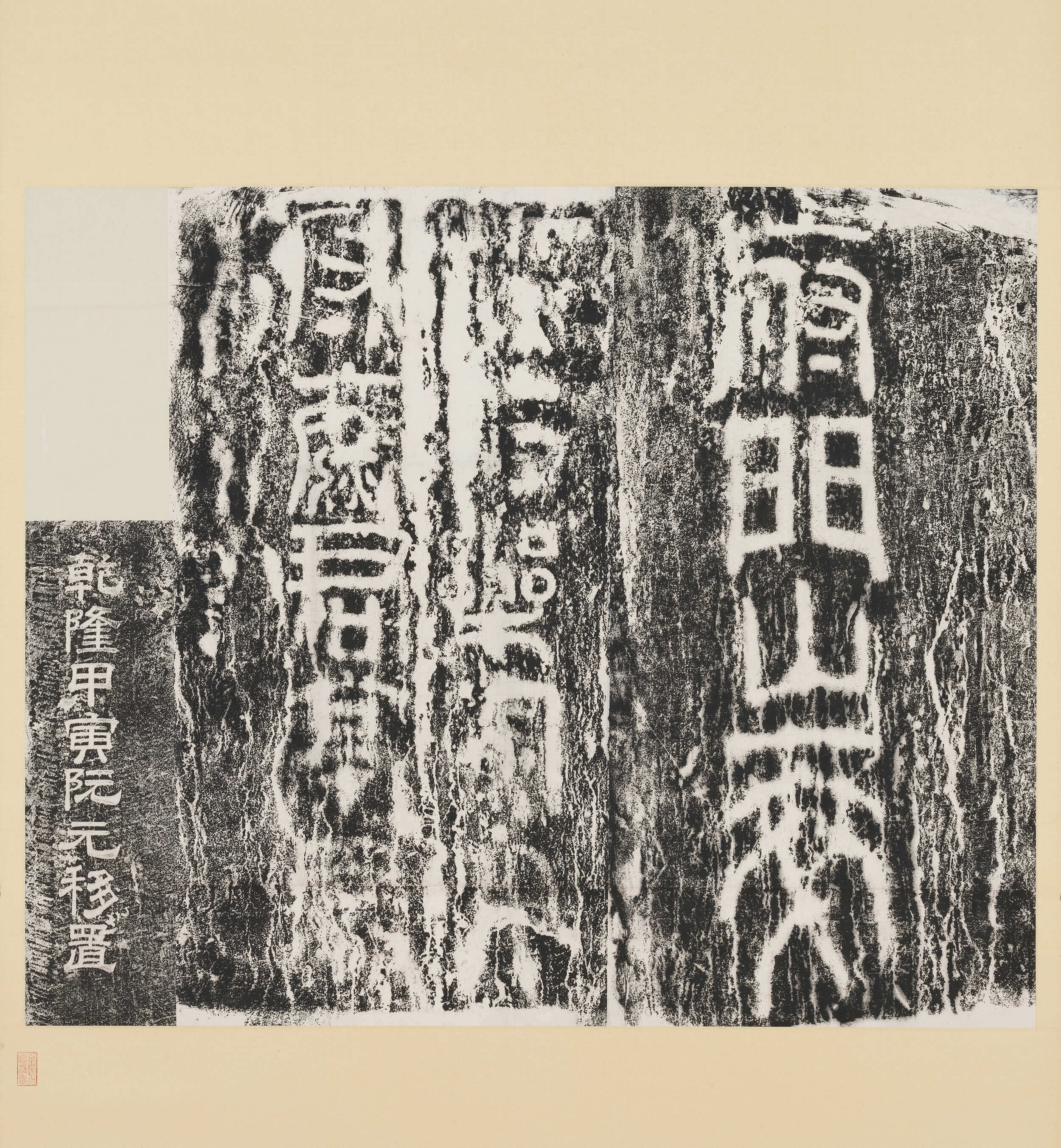

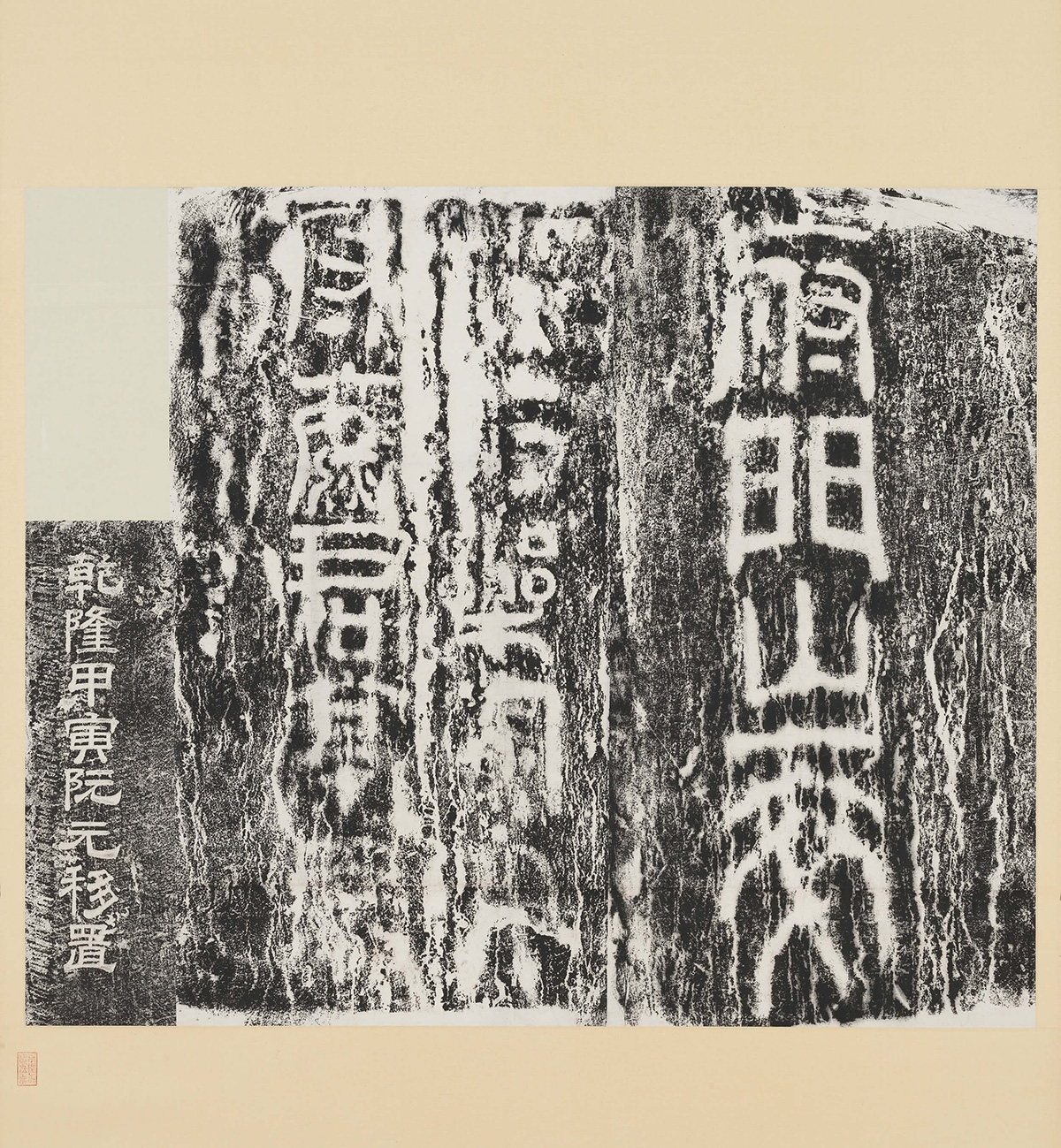

| 漢 | 魯王墓石人題字墨拓本 | 軸 | 79.5x96 | |

| 漢 | 瓦當墨拓本 | 冊頁 | 20.8x21.5 | |

| 唐 | 歐陽詢 | 書般若波羅密多心經 | 冊 | 21.8x10.2 |

| 宋 | 黃庭堅 | 書李白詩 | 卷 | 37.8x404.2 |

| 宋 | 張即之 | 書李衎墓志銘 | 卷 | 28.5x604.5 |

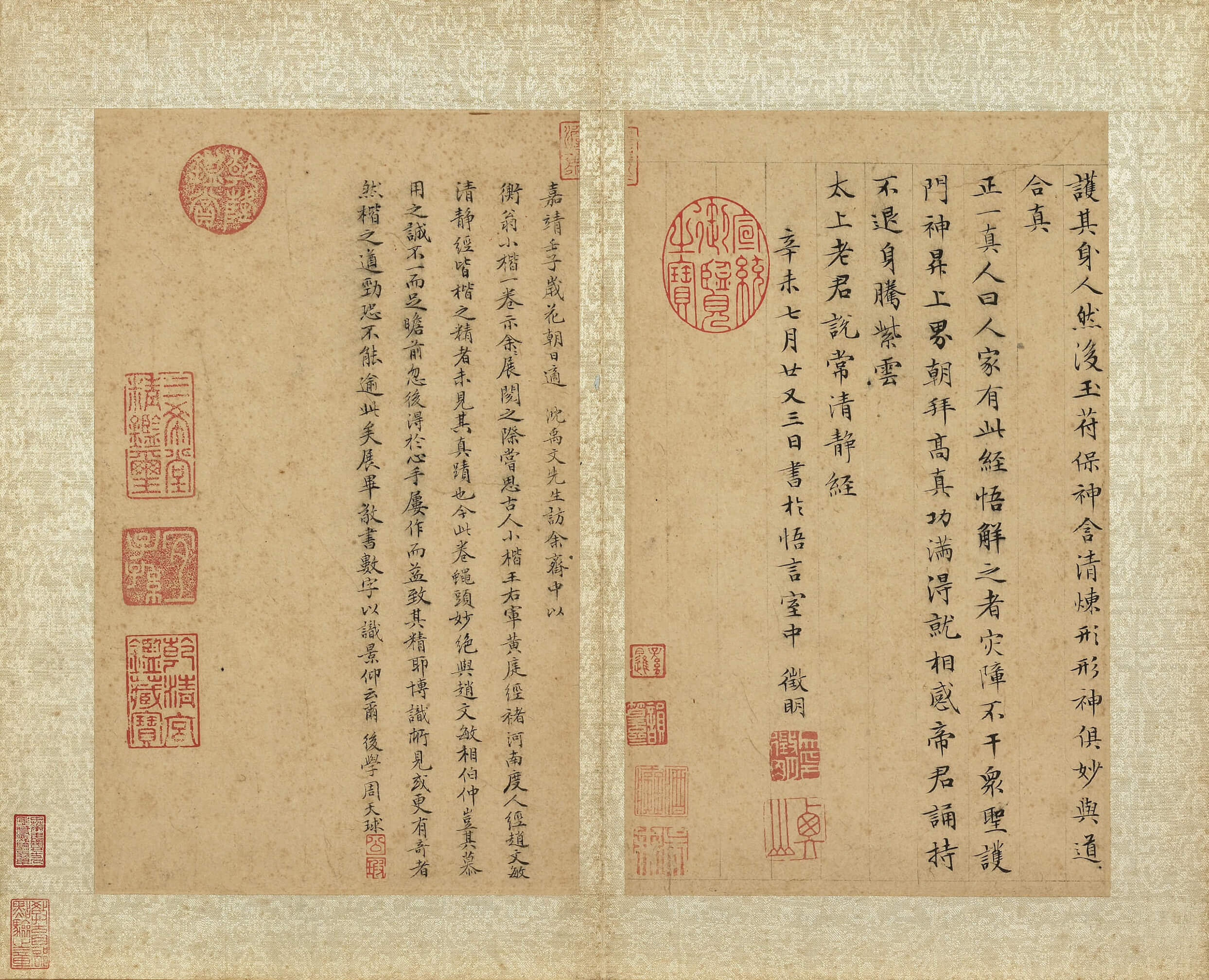

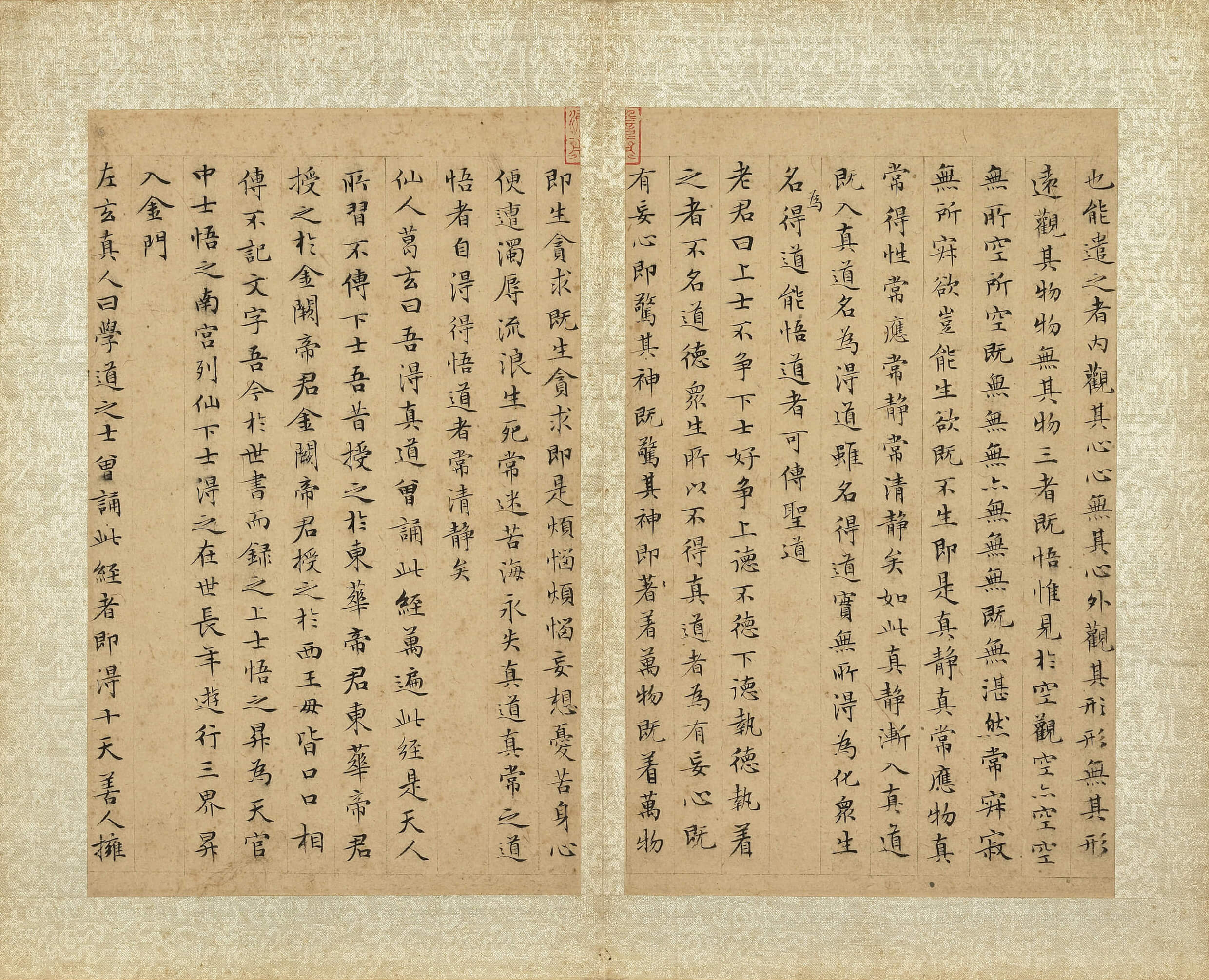

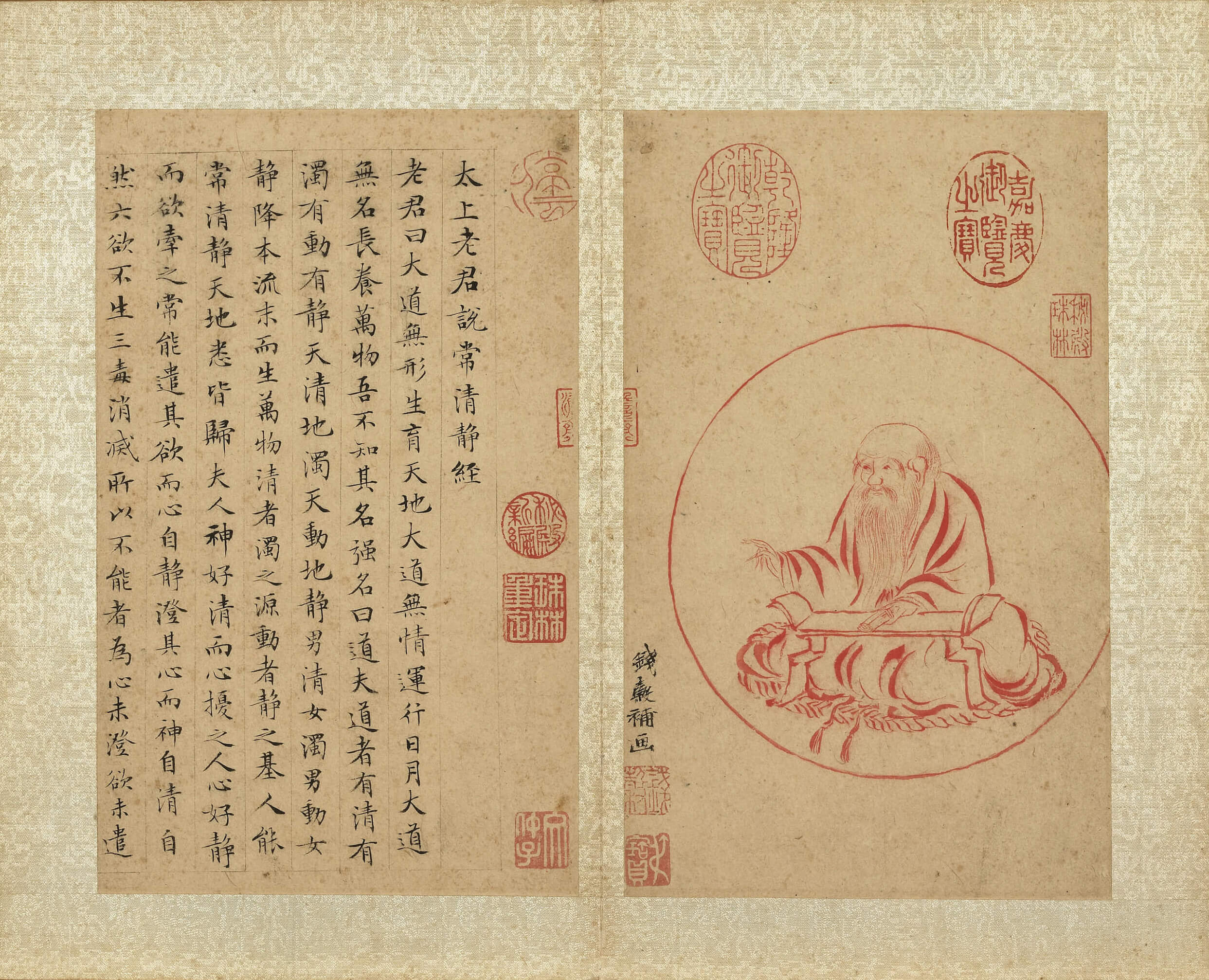

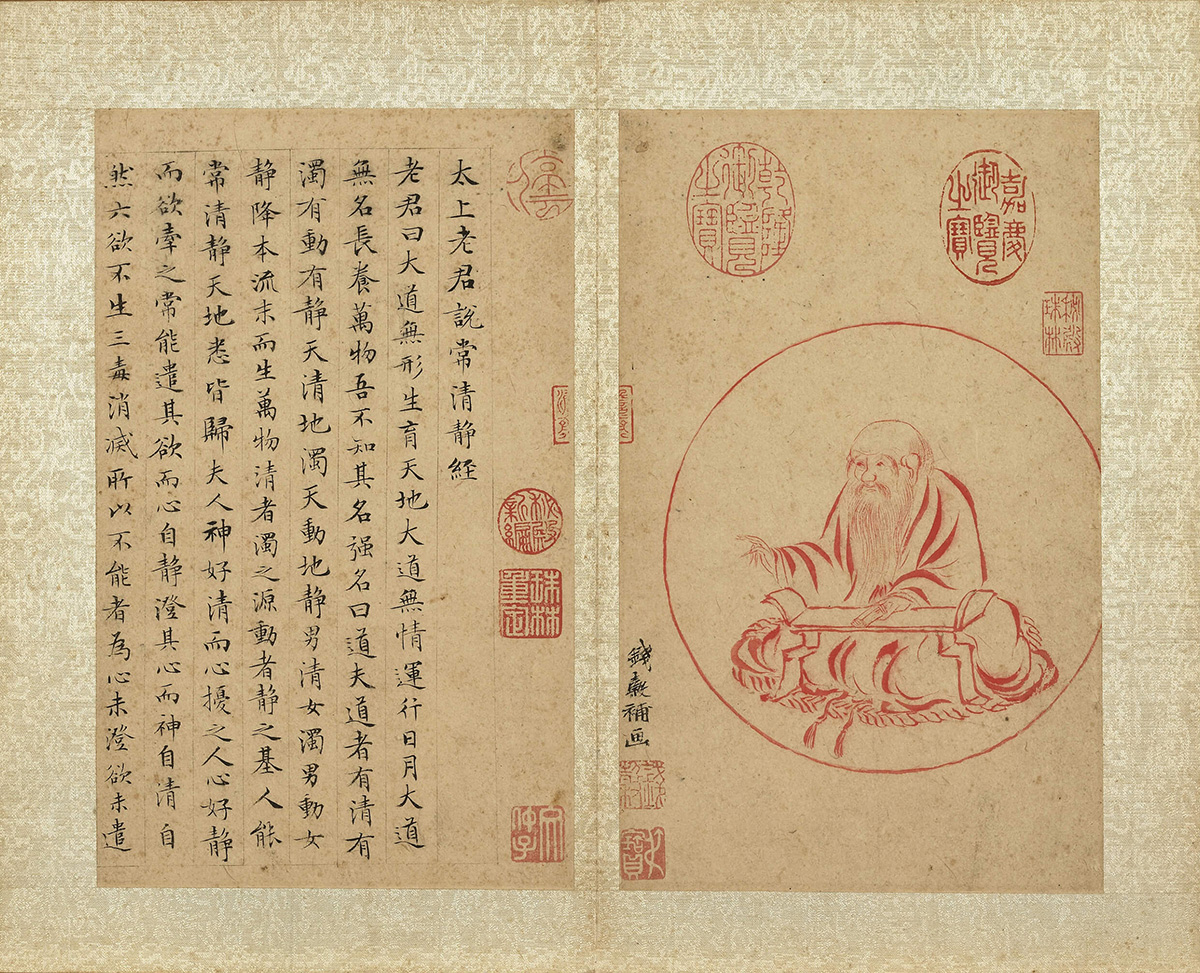

| 明 | 文徵明 | 書太上老君說常清靜經 | 冊 | 24.6x15.2 |

| 明 | 董其昌 | 仿古三種 | 冊 | 25.3x14.7 |

| 清 | 黃易 | 隸書五言聯 | 軸 | 94.7x24.7 |

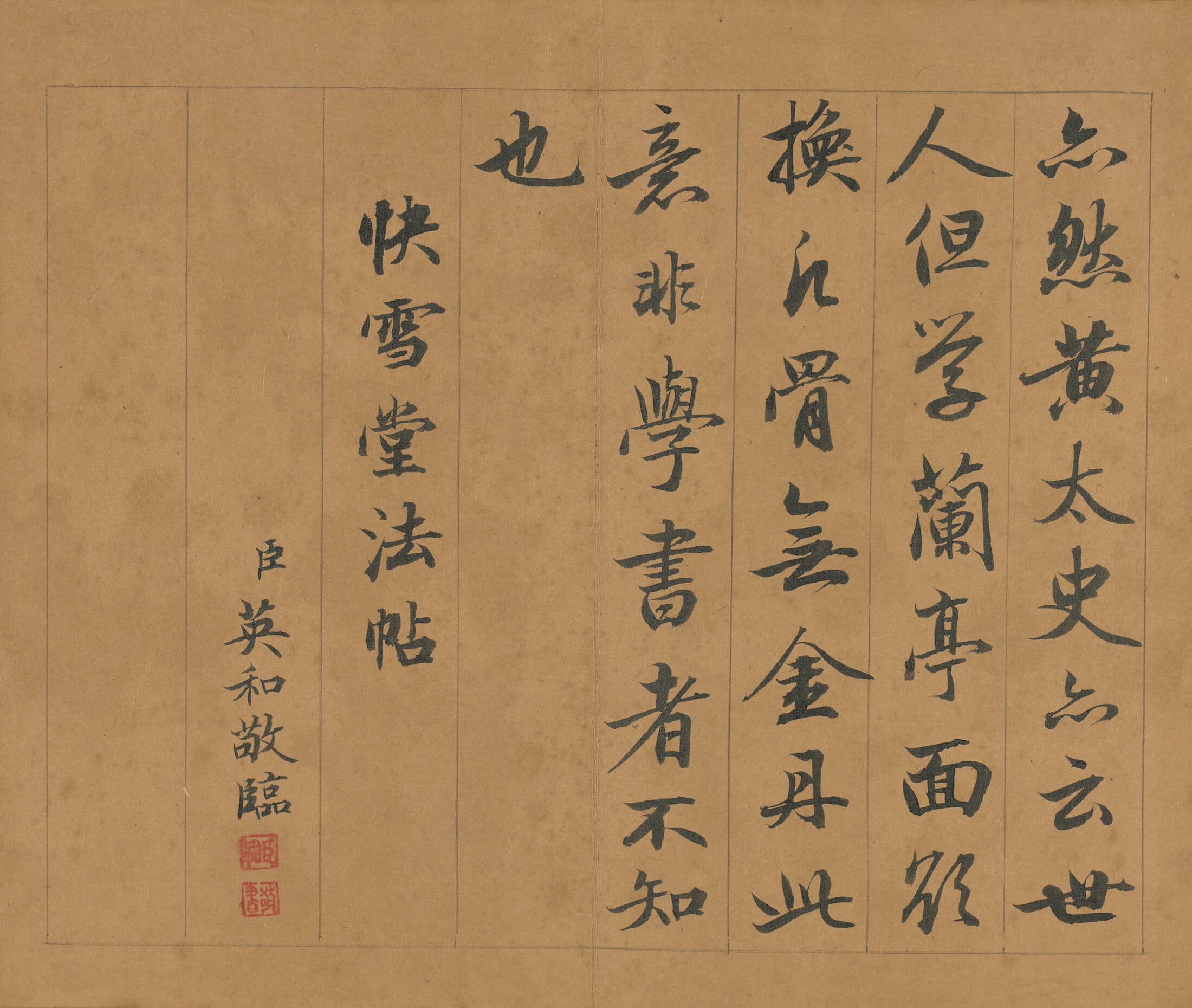

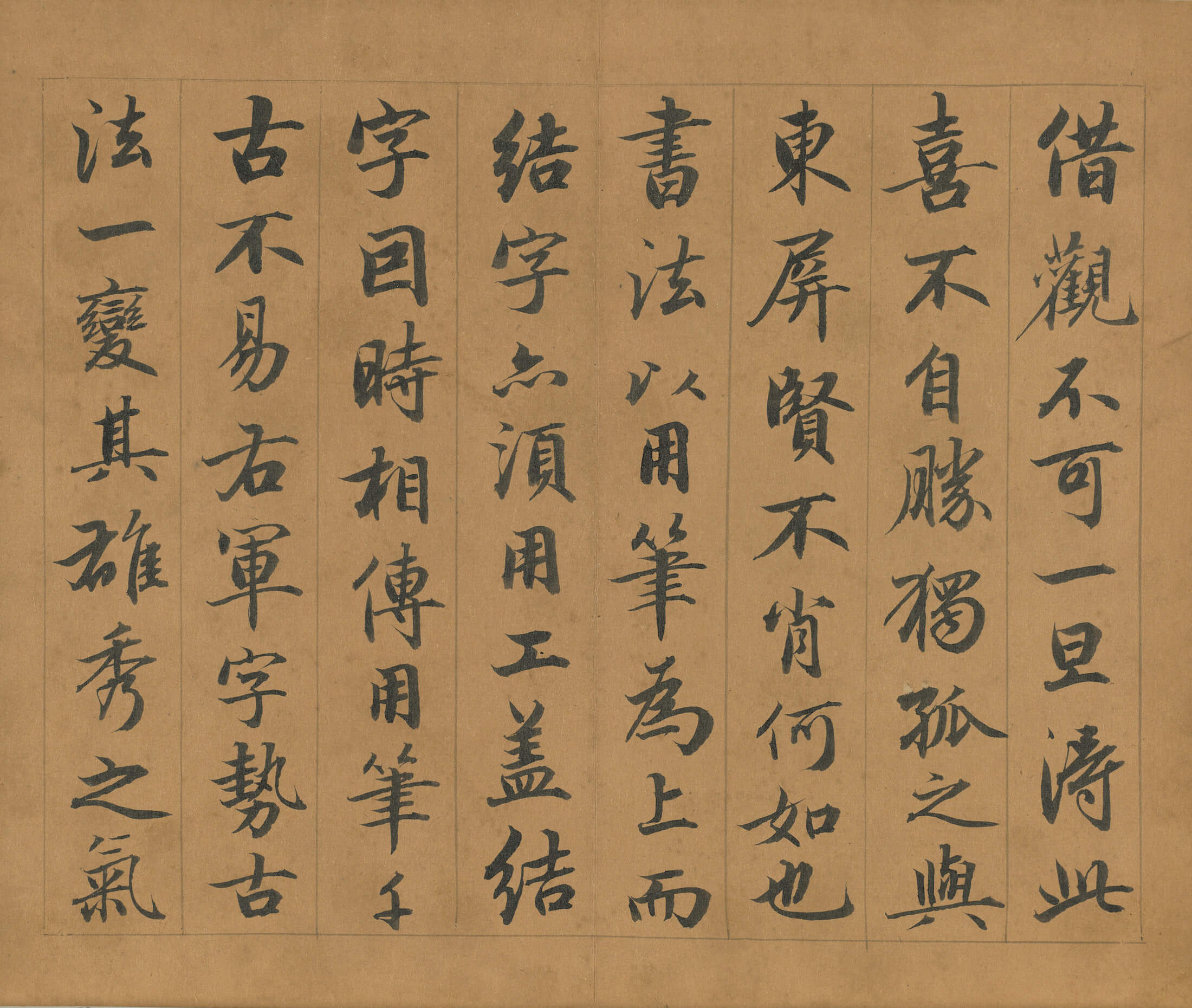

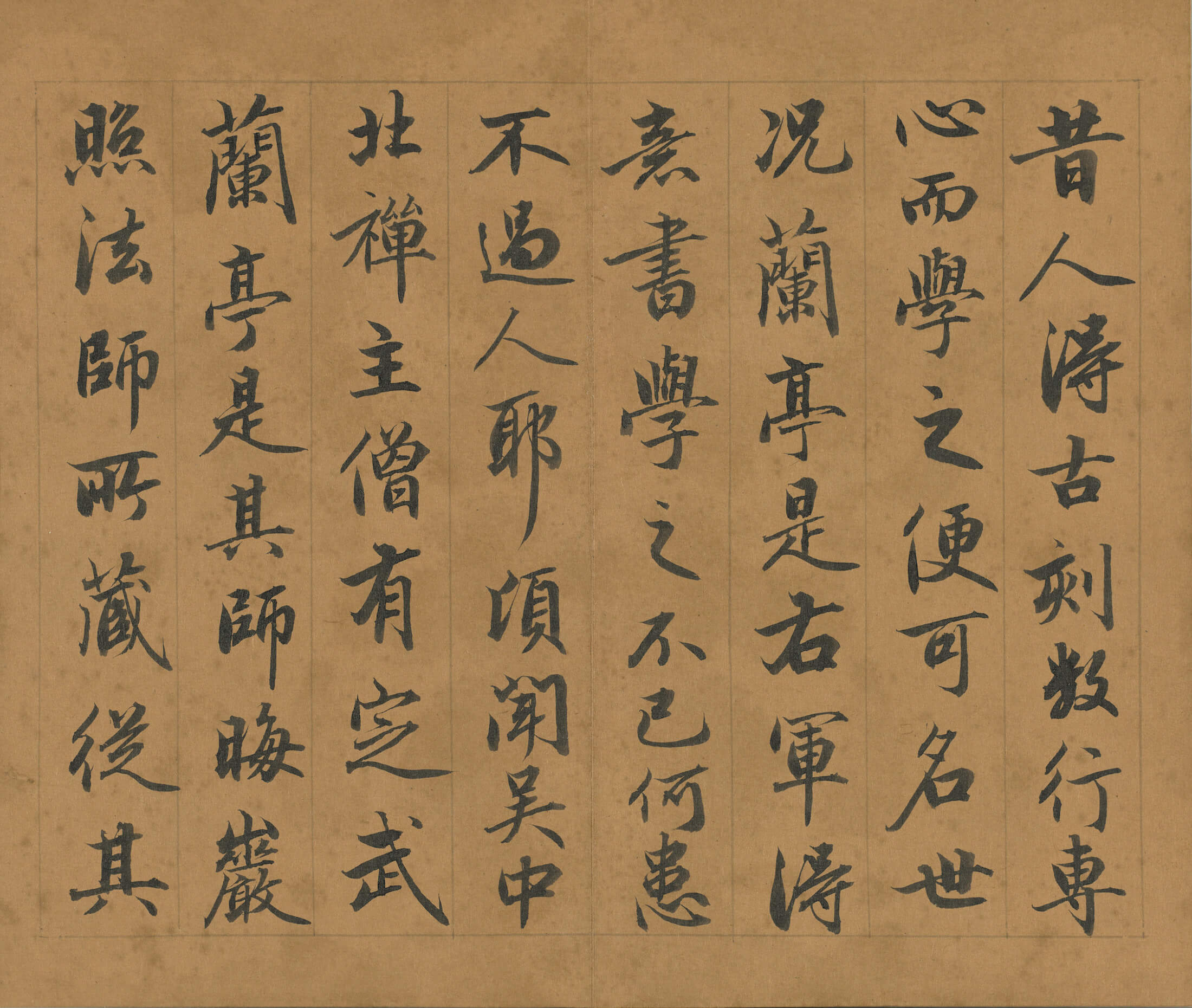

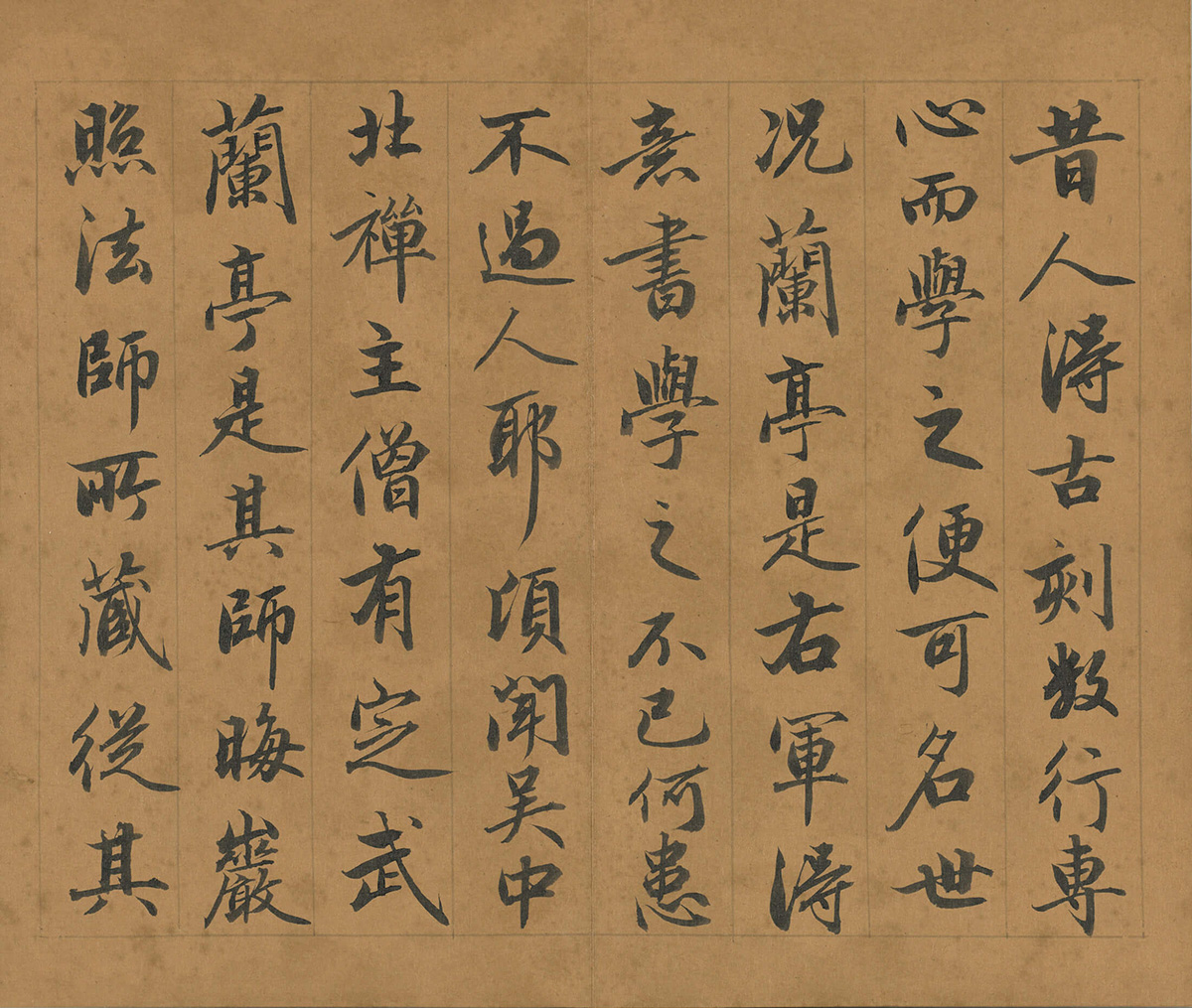

| 清 | 英和 | 臨趙孟頫蘭亭跋 | 冊 | 16.3x19.3 |

| 清 | 何紹基 | 行書七言聯 | 軸 | 155.4x38 |

| 清 | 趙之謙 | 楷書 | 卷 | 20.7x261.8 |

| 民國 | 吳昌碩 | 行書七言絕句 | 鏡片 | 86.9x31.2 |