書法とは、漢字文化圏特有の芸術であり、古くから中国文化の伝統の中で体系化され、日常生活にも深く根付き、古今を通じて人々に親しまれています。古より今に至る中国書道史発展の過程には、多くの人々が深い関心を寄せており、この度の特別展はそれらをご覧いただくために企画されました。

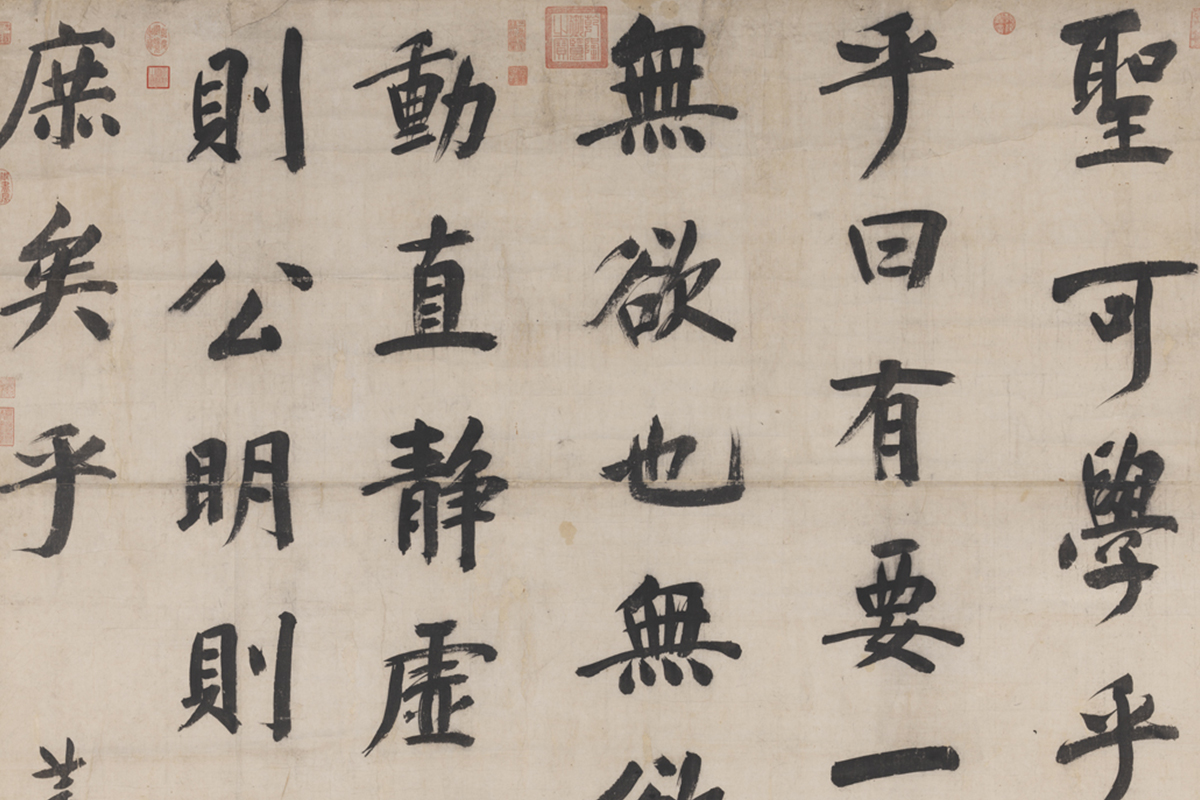

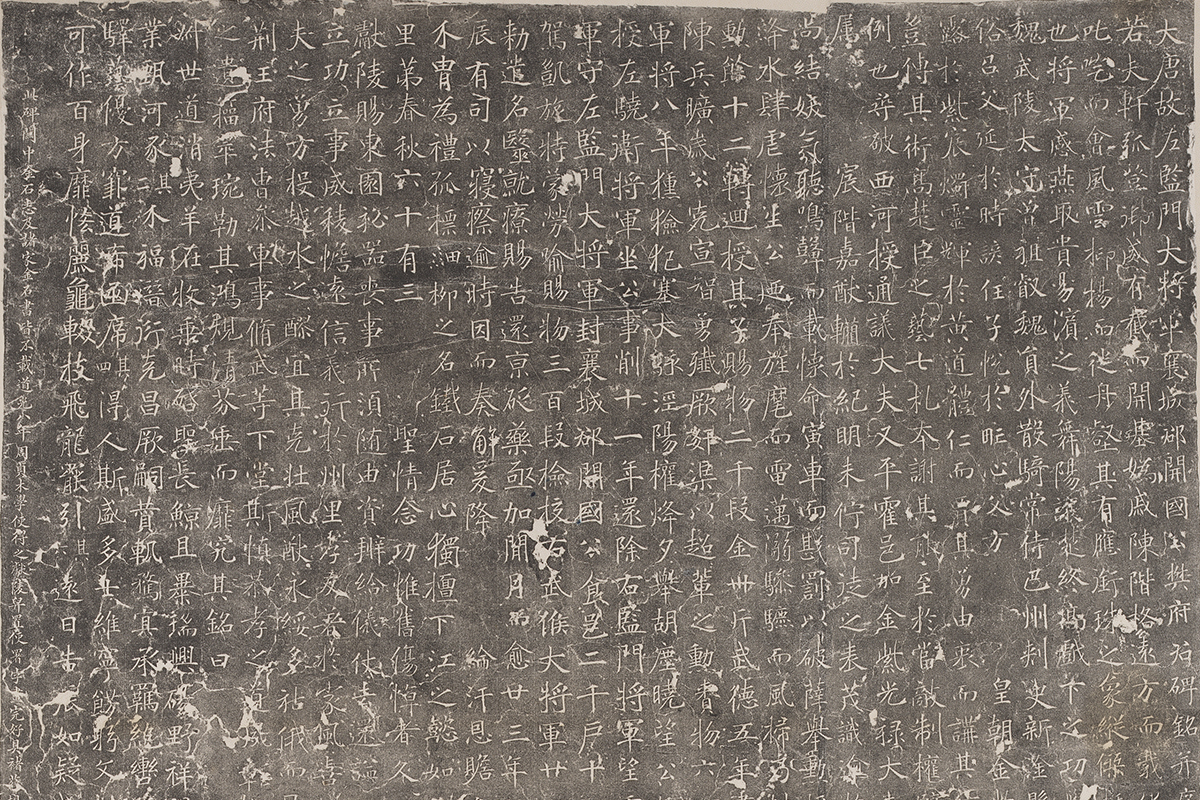

秦漢時代(前221-220)は書道の発展における重要な転換期です。まず夏、殷、周三代以来、枝分かれしていた古文と大篆、銘刻が統一され、標準的な書体─小篆が誕生しました。一方、春秋戦国時代に登場した隷書は篆書が簡略化されつつ成熟し、漢代には一般的な書体となりました。簡略化を推し進める風潮が盛んになるにつれ、隷書も変化と分化を繰り返し、その結果、草書と行書、楷書が生まれました。書体は絶えず変遷を繰り返し、魏晋南北朝(220-589)に至ると、過渡的な書風や書体の入り混じった表現が現れるなど、長い年月をかけて変化する中で、結体や筆法が自ずと規律化されていく様子が見てとれます。

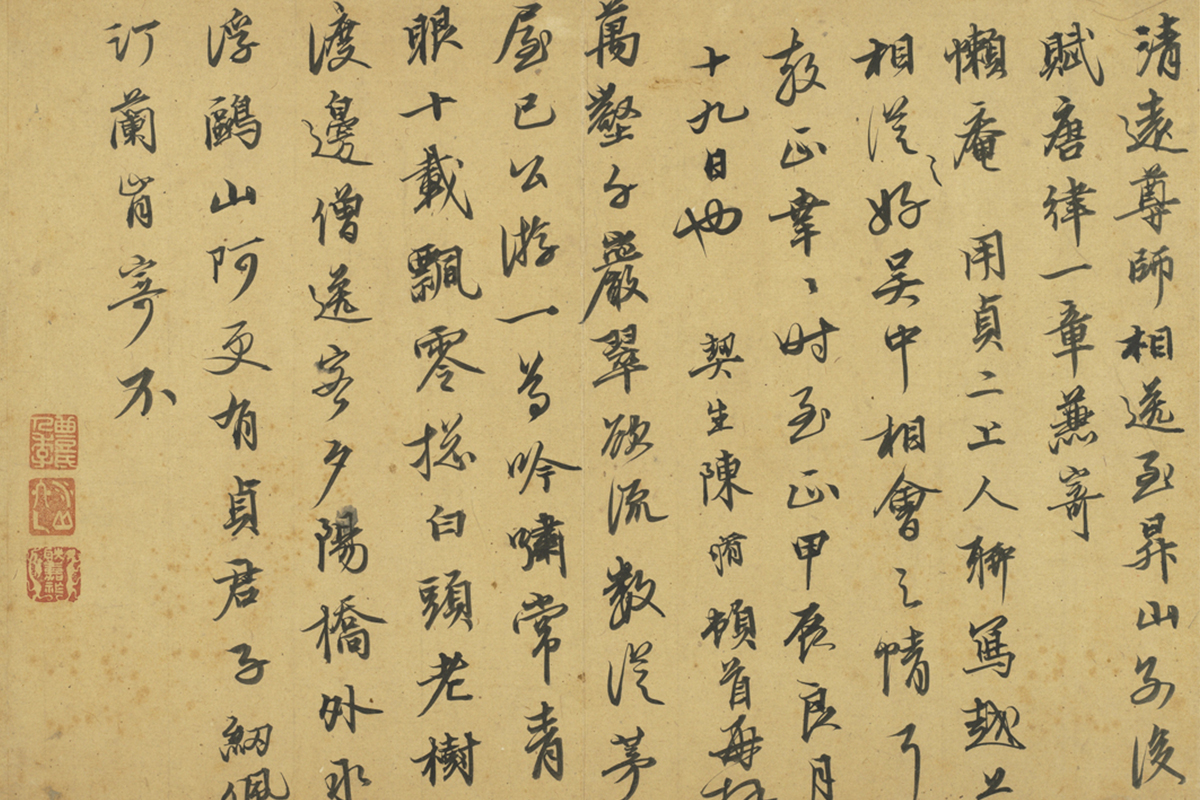

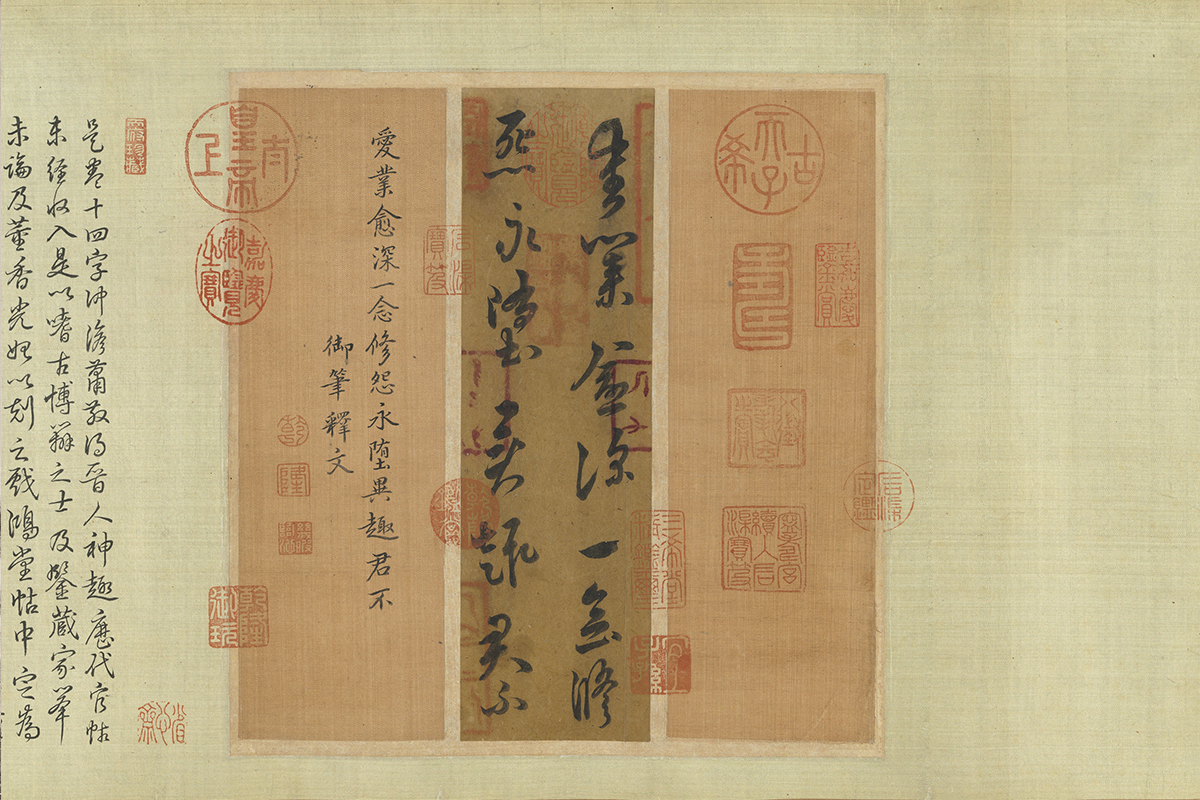

続く隋唐時代(581-907)も重要な時期の一つにあたります。政治上の統一によって南北各地の書風が合流し、筆法が完成され、楷書が歴代を通じて使用される書体となりました。宋代(960-1279)以降、著名な書家の書蹟を後世に伝えるため、法帖が盛んに作られるようになりました。しかし宋代の書家は古典の継承だけでは飽き足らず、自分の個性や自然の趣を表現しようとしました。

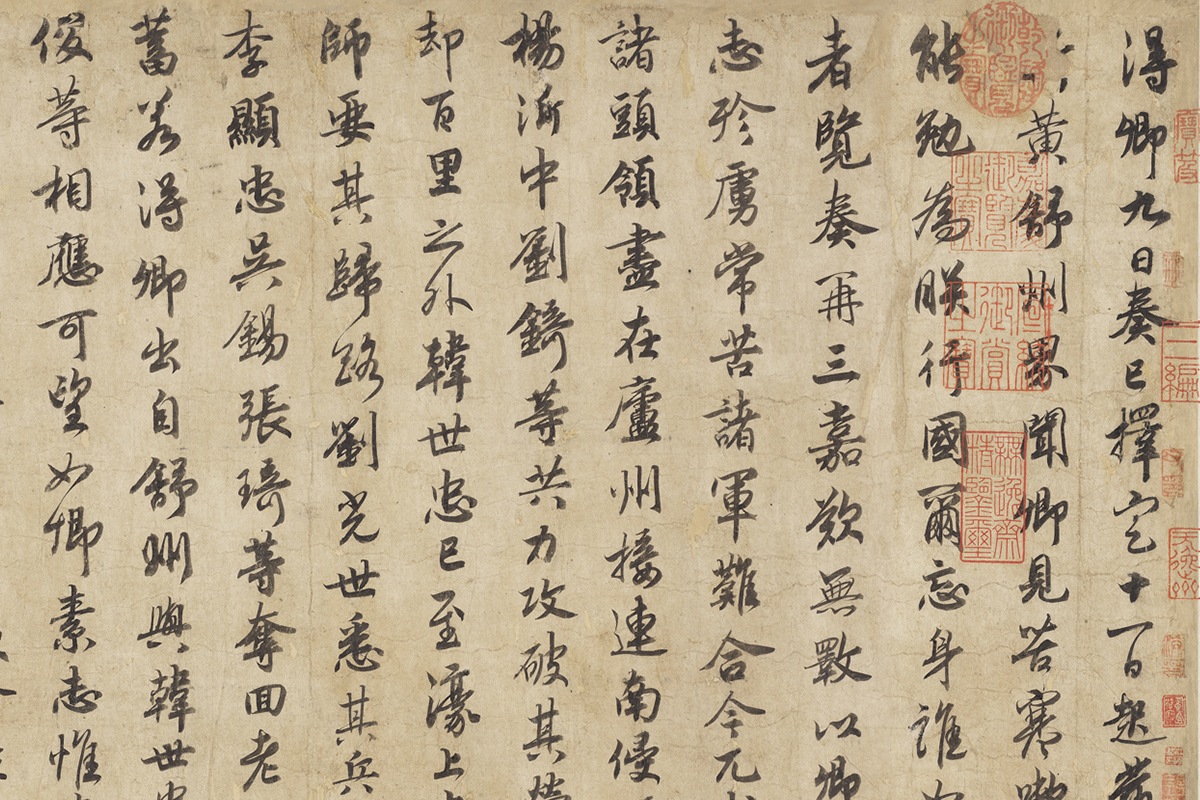

元代(1279-1368)に至ると、復古が提唱され、晋唐時代の書法の伝統が継承された一方、伝統に束縛されない意識もしだいに高まり、明代(1368-1644)になると、縦横に筆を揮う奔放な書風が登場しました。明人の書は非常に多彩な様相を呈し、行草書の表現は特に自由奔放で、当時のあくまで伝統に則った書法と対比をなしています。その間に個性を発揮して自らの書風を確立した書家も時代の波に呑まれることなく自己表現の道を歩みました。

清代(1644-1911)以降は、三代及び秦漢時代の古文や篆書、隷書などが相継いで出土しました。これは書法にとっては天の恵みだったと言えましょう。実証的な考証学が勃興する中、書道界にも金石学が興り、刻石と法帖を照らし合わす事によって、書法の発展に古今の繋がりが見出せるようになったばかりでなく、篆書と隷書から古きを学びつつ新しい創造を目指すことが可能となり、新たな方向性が導き出されたのです。