中国絵画の発展史はまるで交響楽のようです。人物画や花鳥画、山水画などのジャンルに代表される様式が大きな柱となり、歴史の流れの中でその変奏曲が奏でられました。

人物画の典範は六朝から唐代(222‐907)にかけて、顧愷之や呉道子らにより徐々に確立されました。これに対して山水画の典範は五代(907‐960)の頃に地域性を反映する形で確立されました。荊浩と関仝は北方の山水を、董源と巨然は江南の水辺の風景を描いた点が特色となっています。花鳥画の分野では四川の黄筌と江南の徐煕によって、それぞれ画風の異なる典範が形成されました。

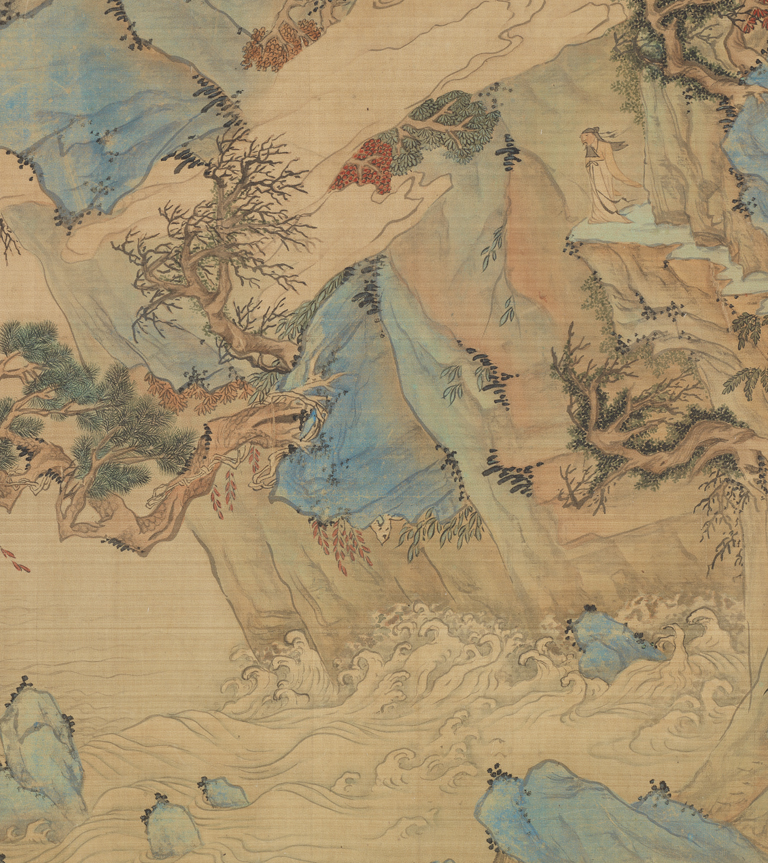

宋代(960‐1279)の山水画では、范寛や郭煕、李唐らがすでに確立されていた典範に基づいて、それまでにない画風を創出して新たな典範となりました。その一方で、芸術を好んだ皇帝たちによる提唱の下、宮廷画院がかつてないほどの繁栄を極めました。宋代の画家は自然の観察にこだわりを持ち、「詩意」によりその作品の持つイメージと趣を高めました。現実的な事物に対する関心は次第に船や車などの乗り物、建築物など、構造的な物体を主題とするジャンルの誕生を促し、建物などを主題とする作品が11世紀以降に絵画の舞台へと躍り出ました。このほか、「詩意の強調」が南宋時代に詩書画一体となった冊頁の名作を生み出しました。また、宋代の文人たちは芸術表現上の概念を「形似」以外にも広げたため、文人画にも新たな風格が見られるようになりました。

元代(1279‐1368)の文人画では、趙孟頫や元四大家(黄公望・呉鎮・倪瓉・王蒙)が復古を目指す中で、より多元的な表現が登場しました。絵画の発展史において、これらの画風が次第に重要な様式となり、明清以後の絵画にも影響を与え続けました。

明代(1368‐1644)以降は地域ごとに異なる画風が、芸術文化の発展過程において大きな役割を果たしました。蘇州の「呉派」が元四大家の画風を基礎として優雅な文人の画風を形成したのに対して、浙江と福建出身の画家からなる「浙派」は宮廷絵画の様式から脱却し、南宋画の典範を大胆なタッチの水墨画へと発展させました。松江の董其昌、清代初期の王時敏や王鑑、王翬、王原祁らは古典の典範が「集大成」される中で筆墨によって自然を再現し、後世に大きな影響をもたらした「正統派」を形成しました。

清代(1644‐1911)の皇帝は「正統派」の画風を高く評価したのみならず、ヨーロッパの宣教師によりもたらされた西洋画法も受け入れたため、立体表現や遠近法が古めかしい典範における新たな表現方法の一つとなりました。地方の揚州では、高度に商業化された市場を背景に「怪」と「奇」を標榜する画家たちが活躍しました。こうした画家たちは「非正統」の典範を出発点としていましたが、後に彼らもまた変革を追い求めた典範の一つとされたのです。