書法是漢文化圈特有的藝術,長久以來在中國文化傳統中蔚成體系,也自然應用在日常生活裏,了無古今的隔閡。有關中國書法從古到今發展的歷程,始終是大家關心的課題,本項展覽即由此出發,揭示其間發展的脈絡。

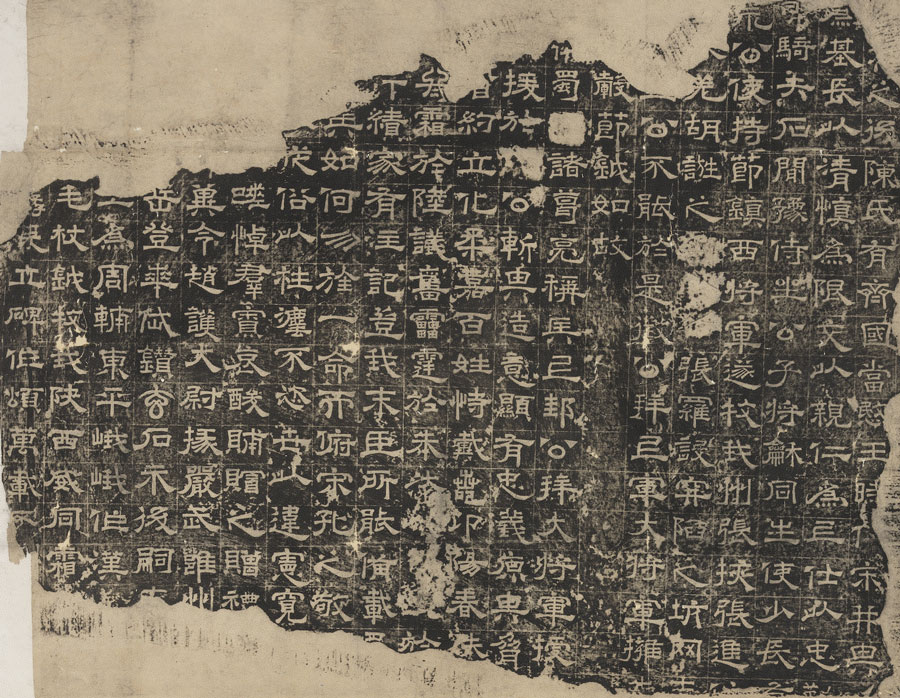

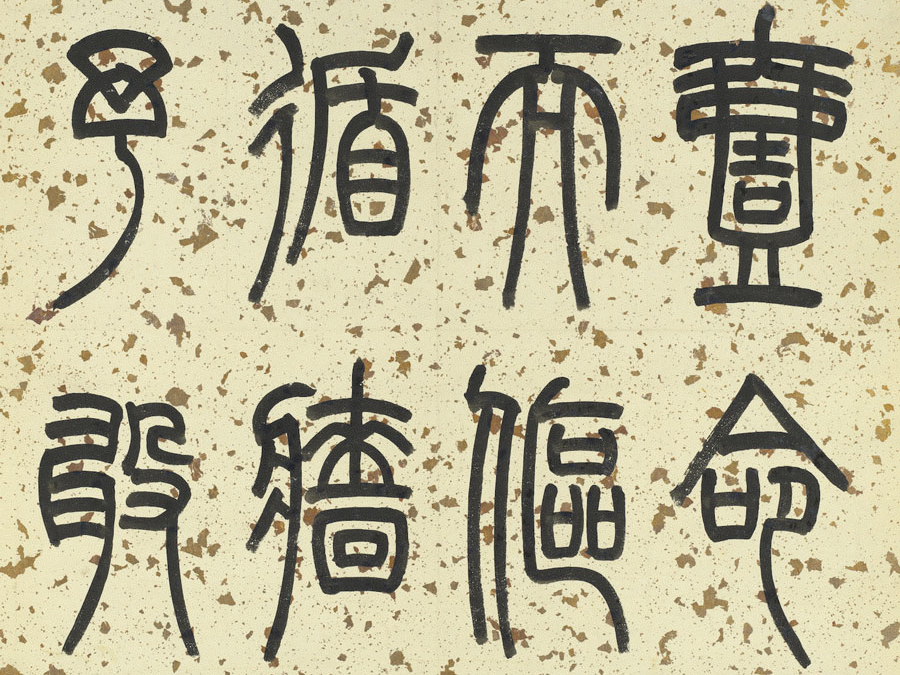

秦漢時代是書法發展的關鍵時期,一方面三代以來古文大篆書寫、銘刻分歧的現象,歸於統一,產生標準書體小篆;另方面春秋戰國時代萌芽的新興書體隸書,也在此際從篆書簡省蛻化成熟,發展為漢代通行的書體。由於時代潮流趨向簡便快捷,隸書又持續蛻變分化,遂有草書、行書和楷書的形成。書體遞變原非朝夕立就,因此進入魏晉南北朝之後,過渡型書風以及各體參雜的混合書風時而可見,顯示書體蛻變遷延歲月,方能在結構和筆法上建立自己的規律。

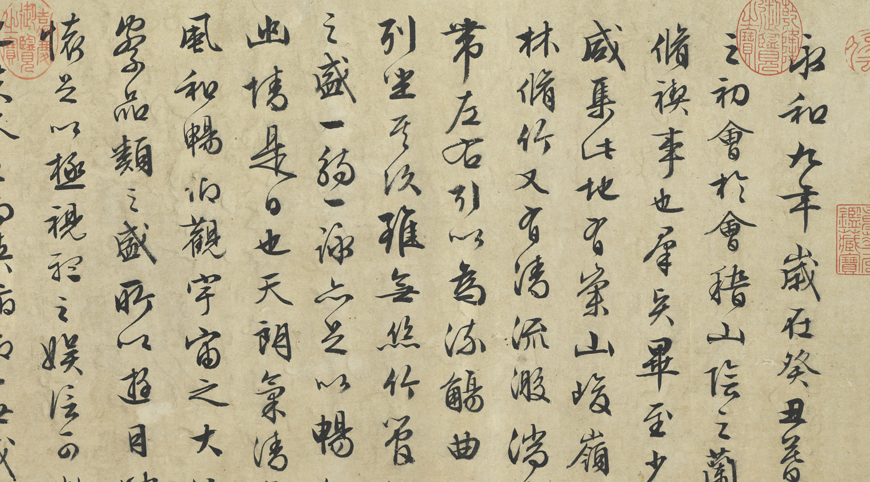

隋唐時代是另一個關鍵時期,政治統一帶來南北各地書風會流,筆法發展臻於完備,從此楷書成為歷代通行的書體。入宋以後,為保存前賢書法長遠流傳,刻帖日漸盛行。但是宋人並不以繼承傳統為足,書法取向表現個人情性、得其天趣。

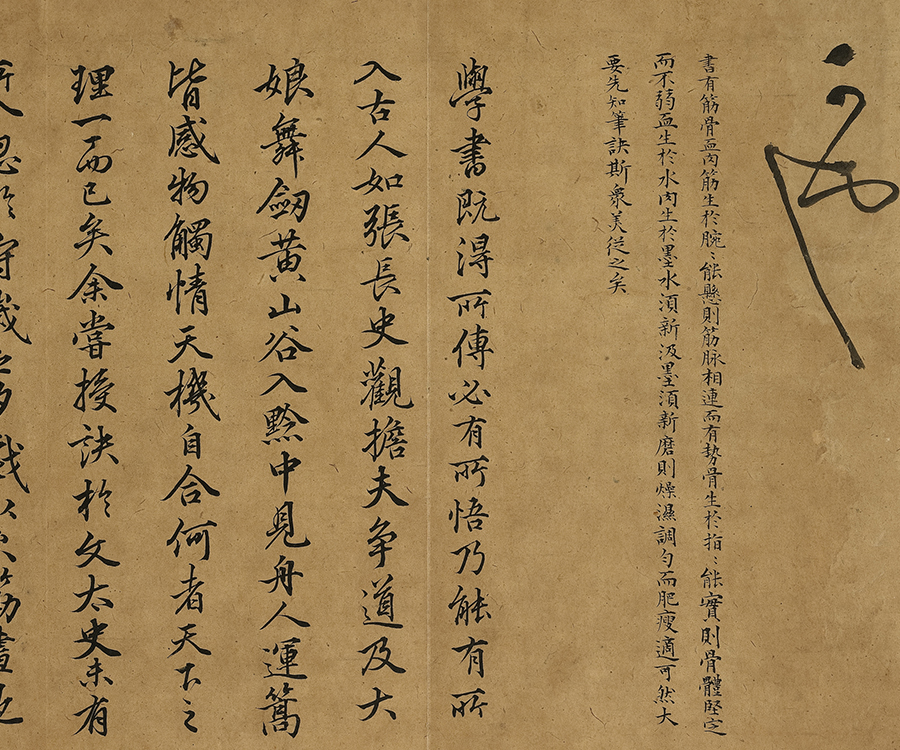

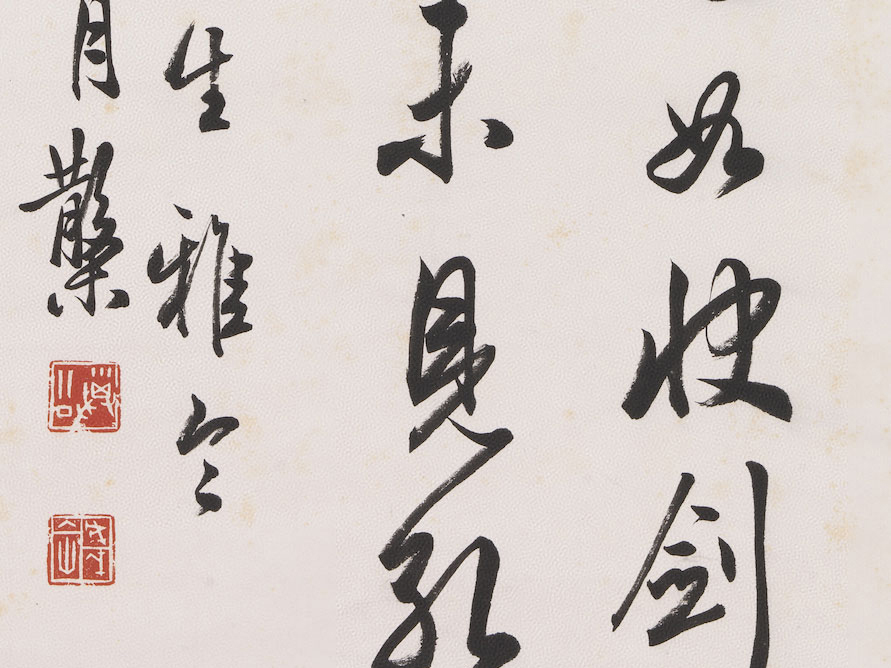

元代繼起,轉而提倡復古,晉唐書法傳統得以延續。然而,不受傳統束縛的意念也活躍起來,至明代浮現縱橫跳脫的氣息。明人書法面貌至為紛雜,行草書尤其活潑自由,適與當時依循傳統法度者形成對比。其間突顯個性自成一格的書家,也走出實現自己的路徑,不為時代潮流所吞沒。

清代以降,三代秦漢古文篆隸陸續出土,堪稱是得天獨厚。在務實的學術風氣影響之下,清人摩挲碑版,從而與刻帖相互為用,書法發展的視野得以串聯古今,終能在篆書、隸書兩方面汲古創新,引領新方向。