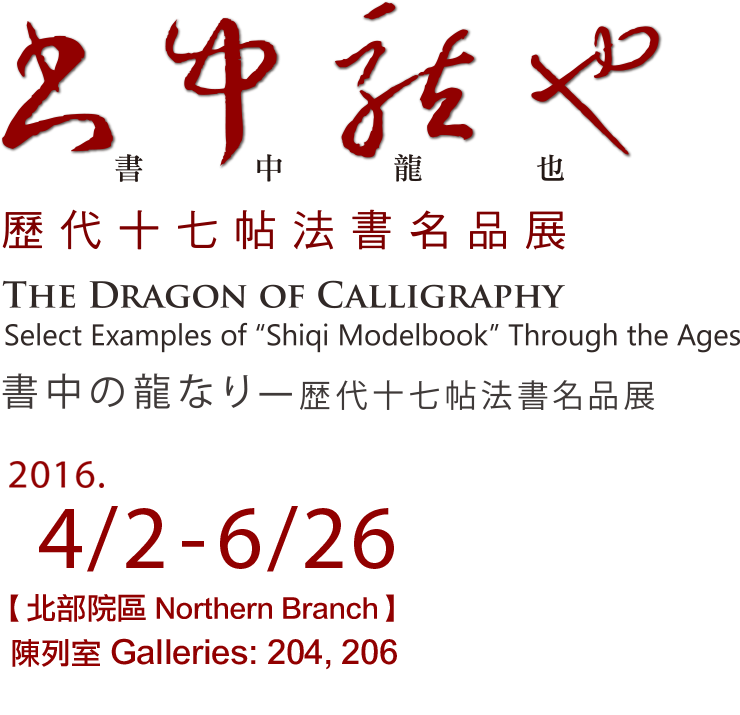

〈十七帖〉為書聖王羲之(303-361)晚年致友人信札之集成,因第一札起首寫有「十七」二字而得名。原蹟見於唐代,今已佚失不傳,後人多藉傳世的臨、摹、刻本及文獻著錄來勾勒原帖範式。全篇書體概以草書為主,用筆流暢,線條遒勁有力,姿態勻稱優美,宋人黃伯思(1079-1118)譽為「書中龍也」。

〈十七帖〉自來即為習書典範,敦煌出土的唐人臨帖、北宋蘇軾(1037-1101)〈臨漢時帖〉可見一端。元明之際,各種〈十七帖〉的通臨本陸續出現,或為長卷或為冊頁,趙孟頫(1254-1322)、董其昌(1555-1636)、朱大有(生卒年不詳)可為代表。另一方面,俞和(1307-1382)放大字體及直幅書寫的意識和舉動,可以說是〈十七帖〉發展史上的一大變革。明代中晚期,私家刻帖風氣興盛,鬱岡齋帖本、餘清齋帖本等〈十七帖〉楮墨雖未若宋刻拓本高古,對於版本之流傳亦有可觀之處。清人王澍(1668-1739)的臨寫形神皆備,忠實而完整。乾隆帝(1711-1799)臨池用功,表現多元。劉墉(1720-1805)則以泥金書寫,裝飾意味濃厚。民國以後又有新氣象,譚延闓(1880-1930)的恢弘氣勢,溥儒(1896-1963)的悉心臨擬,皆是書家汲古求新書學態度的實踐。

本次選展院藏歷代〈十七帖〉相關作品十三組件,藉以呈現此烜赫名帖的書法之美,以及在中國書法史上的影響和遞變。