「十七帖」とは、書聖王羲之(303-361)が晩年に友人宛にしたためた書状をまとめたものです。「十七」の2文字で始まることからこの名があります。唐代のものとされる原跡は現存しておらず、後の時代の人々は伝世の臨本や模本、刻帖、文献資料を元に作品全体の再現に努めました。草書を中心とする「十七帖」の用筆は滑らかで線に力強さがあり、全体のバランスも美しく整っています。宋代の黄伯思(1079-1118)は「書中の龍なり」と讃えました。

「十七帖」は古くから習字の典範とされています。敦煌で出土した唐人の臨書や北宋の蘇軾(1037-1101)による「漢時帖」の臨書などにその一端がうかがえます。元代から明代にかけては長巻や冊頁など、各種「十七帖」の全臨本が次々に登場しました。趙孟頫(1254-1322)と董其昌(1555-1636)、朱大有(生没年不詳)の作品がその代表として挙げられます。そうした流れの中、縦幅に大字で書いた兪和(1307-1382)の手法と臨書に対する意識は、「十七帖」発展史上の一大変革だったと言えるでしょう。明代中晩期は民間で盛んに法帖が製作されました。「鬱岡齋帖」や「餘清齋帖」などに収録されている「十七帖」は、宋代のものほど趣はありませんが、版本の流伝に関しては注目すべき点が多々あります。清代の王澍(1668-1739)の臨書は字形を写し取っただけでなく精神性も備わっており、原跡に忠実な完成度の高い作品となっています。熱心に書法を学んだ乾隆帝(1711-1799)の作品には多元的な表現が見られ、金泥で書写した劉墉(1720-1805)の作品は装飾性の高さが特徴的です。民国以降も新たな風潮が生じました。譚延闓(1880-1930)の堂々たる表現、溥儒(1896-1963)の丹念な臨模など、いずれの書家の作品も古典から学ぼうという姿勢を実践した結果だと言えるでしょう。

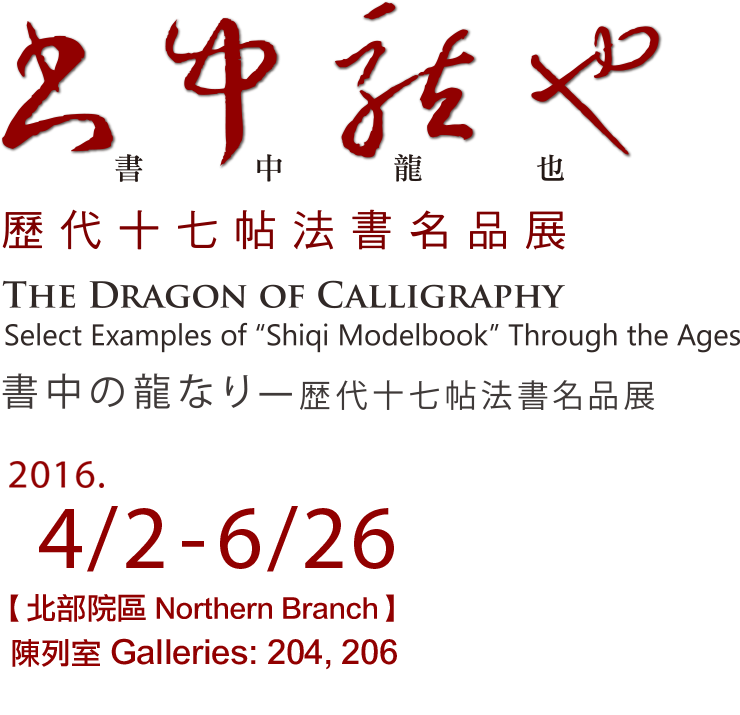

この度の企画展では、国立故宮博物院所蔵の歴代「十七帖」関連作品13点を展示いたします。名帖の美しい書法と合わせて、中国書法史上における「十七帖」の影響と変遷をご覧いただきます。